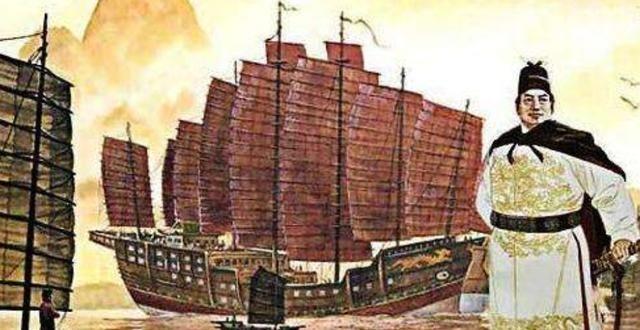

“我们是中国人的后裔,希望中国可以接我们回去认祖归宗”,在非洲肯尼亚东部的拉穆群岛上,有一群黑人生称自己有中国血脉,而这,似乎有源于一个传说。 事儿得从六百年前说起。 那年头,郑和正驾着宝船下西洋,浩浩荡荡穿过印度洋,航线一路甩到非洲东岸。 可谁也没想到,一艘船在拉穆群岛附近触了礁。 风大浪急,船沉人散,二十多个中国水手落了海,命大,漂到了岸边。 可问题来了,他们不是来旅游的,也不是来开饭店的。 当时的非洲东岸部落,对外来人很警惕。 这帮穿着怪、说话听不懂、还满身伤口的陌生人,刚开始根本不被接纳。 据说,他们靠在村边搭了棚子,喝雨水啃椰子,活得跟乞丐差不多。 但很快,事情变了。 村里那会儿有条巨蟒,盘踞在水井附近,年年有人死。 一个年轻的中国水手,悄悄把它干掉了。没人知道他是怎么做到的,等人发现蛇尸的时候,他自己也伤得不轻。 但从那之后,村民开始接纳他们了。 这群水手就这样在帕泰岛扎了根,娶了当地女人,生儿育女。 他们的后代,叫自己“瓦上加人”,意思是“从上加来的”。 还有人直接自称“瓦中国”——“我们是中国人”。 你听到这,可能觉得像个传说。 村里人也一直这么说的,老一辈讲得绘声绘色,年轻人当成家族故事听。 可传说归传说,真有证据吗?还真有。 2005年,一个叫姆瓦玛卡·夏瑞福的姑娘站出来了。 她那年才十几岁,从小听妈妈讲自己是中国人的后代。 她信了,也想搞清楚是不是真的。于是她写了封信,寄给了中国驻肯尼亚大使馆。 信不长,但句句扎心:“我想回中国,认祖归宗。” 中国大使亲自去了她家。一见面,姑娘拿出一个青花瓷碗,碗底还刻着“永乐通宝”。 还有一本家谱,最上面写着“谢”字。 她妈妈叫巴拉卡·巴蒂·谢,这“谢”字,祖传了六百年。 大使馆当机立断,安排她来中国留学。 从华中师范大学到南京中医药大学,她一直学中医,最后还拿了中国永久居留权。 学成后,她回到帕泰岛,办了个中医诊所,给村民看病,也成了中非文化交流的活招牌。 可她不是唯一的证人。 2017年,一支中美肯三方联合考古队,在曼达岛挖出了一具骸骨。 牙齿是铲形门齿,这是东亚人特有的特征。 DNA一测,果然是中国南方汉族血统。 而这具骨骼的年代,恰好是郑和下西洋的那几年。 不止人骨,还有东西。 在帕泰岛的西尤村,几乎家家户户都有明代青花瓷。 碎片上能看到“宣德”、“永乐”这些年号。有的家庭还保留着筷子、铁锅、擀面杖,做饭完全是中式风格。 挑水不用头顶,用的是扁担。 有人家还有祖传的中草药方子、针灸工具,有的银匠用的是失蜡法,细节和《天工开物》里写的一模一样。 别说生活习惯了,连节日都保留着。 春节、清明、除夕,都过。只是时间有些偏差,毕竟没农历。 除夕祭海,是他们最重的仪式。他们会在海边摆上青花瓷片,当成“平安符”,祈求祖先保佑。 2013年,考古队又在帕泰海峡水下发现了木质沉船残骸。 检测结果显示,木材跟郑和宝船用的滇南铁力木一模一样。 位置也对得上,《郑和航海图》里标注的“慢八撒”,就是现在的蒙巴萨。 还有墓碑。在岛上,有些墓地不是朝着麦加,而是朝着东北。 这在以穆斯林为主的地方,完全不合常理。但如果你知道东北方向是中国,这事就说得通了。 这些年,中国与肯尼亚的合作也越来越多。 建学校,修医院,还要在岛上建个郑和纪念馆。 肯尼亚政府把“郑和后裔”当成了旅游名片,可岛上的人,尤其是老一辈,是真的认这门亲。 他们说:“我们不是黑人,我们是中国人的后代。” 考古学家也没闲着。 北京大学考古文博学院联合肯尼亚国家博物馆做了大规模基因检测,结果吓一跳:43%的西尤村居民,拥有中国南方汉族的父系DNA标记。 当然,也有学者质疑,说血统都稀释得差不多了。 可你去岛上一趟,看看他们怎么吃饭,怎么拜祖,你就明白,认同这回事,不只是染色体的事,更是记忆和传承的事。 现在,帕泰岛上大约有几百人自称是中国后裔。 年轻人越来越多去城市谋生,但老一辈还在坚持。 每年清明,他们还会去那块朝东北的墓碑前,描红、挂灯、烧香。 他们说,等哪天真的能找到祖籍的村庄,就把祖宗的名字写回来。