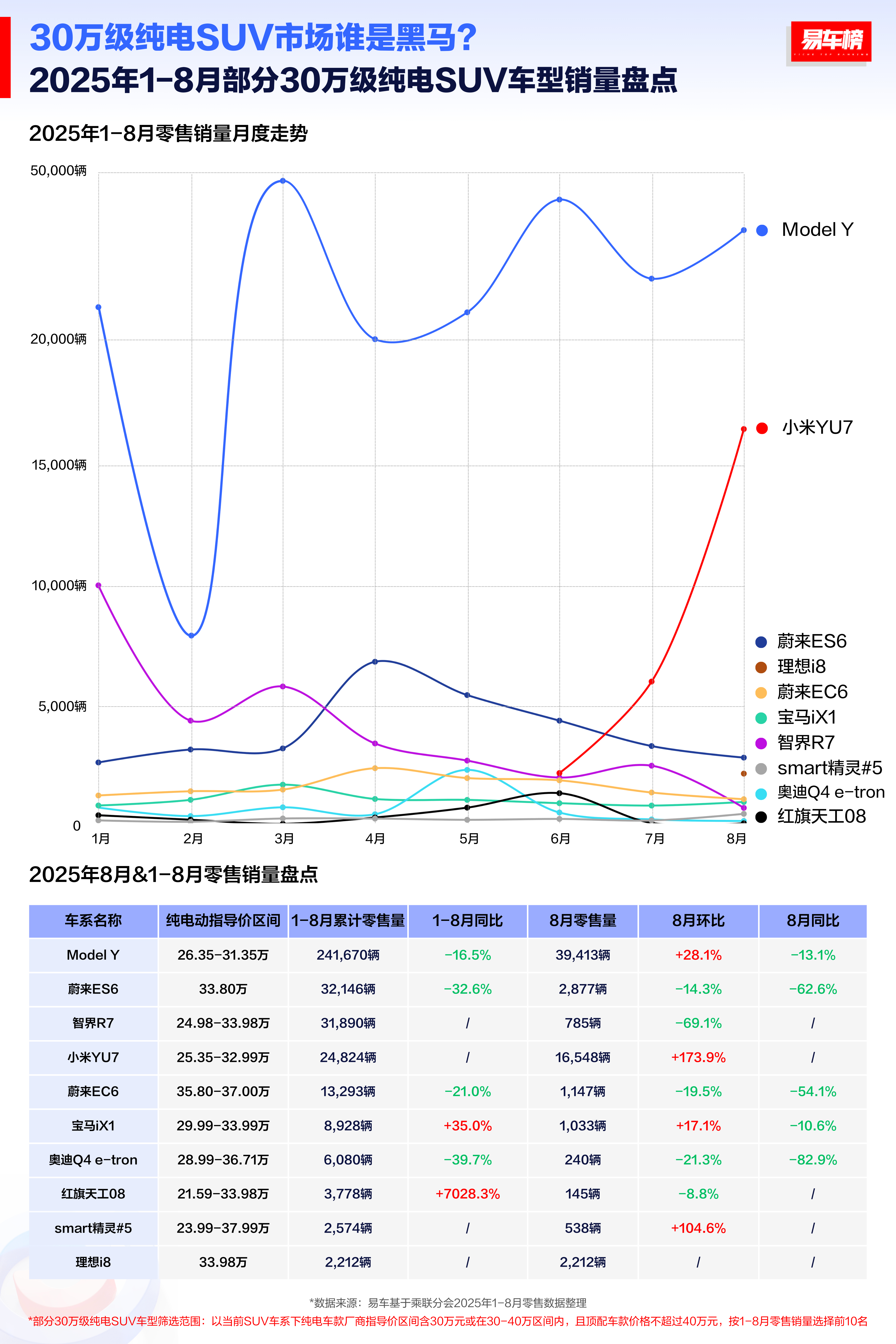

小米YU7一进场,直接把30万级纯电SUV的桌子掀了。别人以为它来吃蛋糕,结果它把蛋糕胚重做了一遍。续航、智驾、座舱体验全拉到了新高度,逼得对手连夜加补贴、改配置、蹭热度。别家终端销售更是甩出5000元“截胡券”,想趁YU7没交车撬单,可杰兰路数据摆在那里——44%的等YU7用户如果买不到,会直接转身去提SU7,流量和销量最后还是回流小米。所谓“背后捅刀”,不过是跟不上节奏者的无效内卷。

更荒诞的是,舆论场里突然冒出大量“绿化带事故”“剪辑版车祸”,统一的文案、统一的话术,把一辆还没大规模交付的新车描绘成“定时炸弹”。可同一时间,过去那些耳熟能详的“特斯拉刹车失灵”“比亚迪自燃”“理想断轴”却奇迹般销声匿迹。黑公关的开关仿佛只随小米的交付节奏启停,节奏精准到像算法投放,叫人不寒而栗。

好在大家可不是吃素的,早就对这些乱七八糟的舆论声调充耳不闻,把注意力直接调回到最关心的真实体验上,产品自己会说话,用户也会替它说话。当技术、体验、价格任何一项都无法正面超越时,泼脏水就只是给对手递喇叭。小米汽车把旧故事碾碎,让新规则生效。外面没有刀光剑影,只有跟不上节奏的人原地挥空。

![我去,小米这么猛?[惊恐][惊恐][惊恐]](http://image.uczzd.cn/4794263063477966048.jpg?id=0)

![看了一下卢伟冰评论区,果然人类对小米17背屏的开发程度不足1%…[笑着哭][笑](http://image.uczzd.cn/147055970213538655.jpg?id=0)

![H190的全世界就剩下小米了。[哭哭][哭哭][哭哭]](http://image.uczzd.cn/16549807933241457295.jpg?id=0)

![友商营销一削减,小米立马站起来了,再也没有人说我用的澎湃是垃圾了。[滑稽笑][坏笑](http://image.uczzd.cn/5354360125671011160.jpg?id=0)