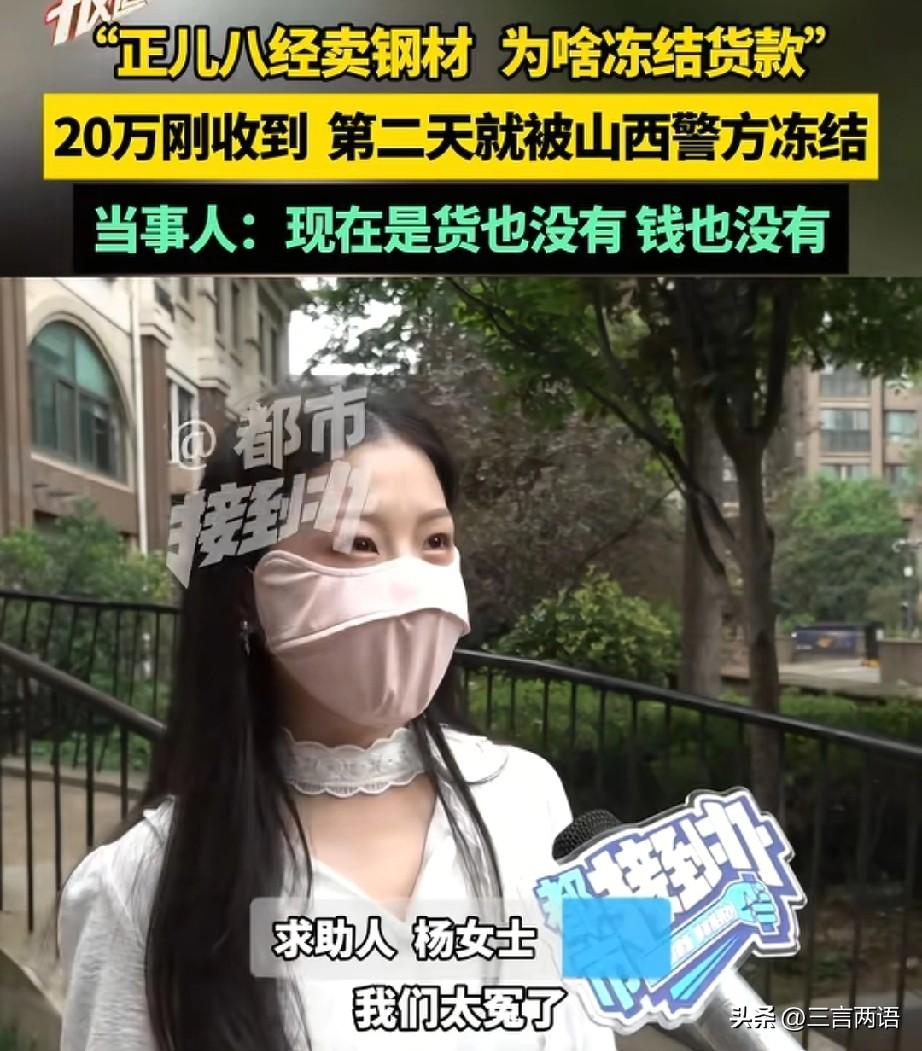

“天上掉馅饼?可能是陷阱!”河南一名做钢材生意的杨女士,近日遭遇一桩离奇案件:一个大客户主动上门,豪爽订购66吨盘螺,二话不说先打20万定金,货到又迅速付清尾款。本以为接了个“大单”,没想到第二天,她的银行账户竟被异地警方冻结——原来,那笔货款竟是电信诈骗赃款! 今年8月底,一名客户通过阿里巴巴联系杨女士,自称是某劳务公司采购,需采购大批盘螺送往商丘某项目。对方很快发来营业执照,并爽快支付20万元定金。尽管付款账户并非对方对公账户,而是一个个人账号,但杨女士看定金已到、执照“真实”,便按约发货。 货到签收,尾款也如期到账。正当杨女士为生意顺利高兴时,次日账户突然被山西警方冻结。她联系采购方和收货方,电话均已无法接通;所谓“劳务公司”也回应:根本不知情,从未采购钢材! 山西警方告知,这笔钱来自一宗电信诈骗案,是受害人的钱,依法须原路返还。杨女士顿时傻眼:“对方案子结了,受害人挽回了损失,那我呢?我的货真价实的钢材就这么没了?” 警方回应冷静:“对你来说是货款,对我们来说是诈骗资金。”一句程序性的解释,却让一个小商家陷入两难困境。 随着电信诈骗手段升级,不少商家都可能无意中成为“洗钱环节”。据《反电信网络诈骗法》,公安机关有权对涉嫌资金进行冻结。但最终这笔钱能否返还给杨女士,关键要看她是否属于“善意取得”。 根据相关司法解释,如果杨女士在交易过程中并不知情货款来源非法,且交易价格合理、货物真实交付,她就属于法律保护的“善意第三人”,有权保留货款。 目前,杨女士应尽快整理送货凭证、合同、沟通记录等证据,主动与警方沟通,证明自己并无过错、属正常经营行为。同时也可通过法律途径申请解封账户,维护自身权益。 警惕“对公交易”背后的私人账户陷阱! 此案再次提醒广大商家:大额交易中,若对方使用非同名账户付款,尤其是个人账户转公账、第三方代付等情形,务必高度警惕!不仅需核实营业执照,更要确认付款账户与签约主体是否一致。 此外,执法机关在追赃过程中,也应重视保护善意第三人的合法权益。冻结账户虽能快速阻断资金流转,但如果善意商家因此承受巨大损失,反而可能引发新的社会矛盾。建立更精准的权限机制、更畅通的申诉渠道,才是打击犯罪与保护营商环境并重的长远之道。