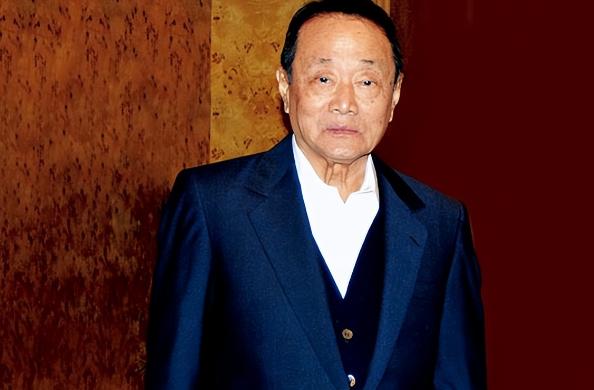

瞒着全世界帮中国办了一件“大事”,财富不输李嘉诚,实业报国! 在厦门大学马来西亚分校的奠基仪式上,100 岁的郭鹤年拄着拐杖,眼神坚定地注视着奠基石。 这所由他捐赠建设的学校,是他公益事业版图上的重要一笔,而这样的善举,贯穿了他的大半生。 他总说,做公益要学母亲郑格如。 这位福州协和大学毕业的女性,不仅教他背诵儒家经典,更在他小时候就带他去当地华人学校捐赠书籍。 1923 年,郭鹤年出生在马来西亚新山的一栋两层小楼里。 父亲郭钦鉴和四位兄弟从福建福州迁来时,只带着两个行李箱,靠在街边摆米摊起家。 后来生意做大,开了家叫 “东升” 的商行,主营大米、白糖,却因父亲染上赌博和鸦片,常要母亲偷偷变卖首饰填补亏空。 1942 年日军占领新山时,父亲在混乱中病逝。 当时正在新加坡莱佛士学院读书的郭鹤年,连夜徒步返回马来西亚,看到家里的商行被日军征用,仓库里的白糖被抢光,母亲却平静地说:“留得人在,总有办法。” 大学毕业后,他拿着母亲凑的 10 万马币在新加坡开了家船务公司,白天跑码头谈生意,晚上睡在办公室的折叠床上。 可刚有起色,就因要接管家族事务关掉公司,回马来西亚和兄弟们成立郭氏兄弟有限公司。 1954 年的伦敦,郭鹤年每天清晨都会出现在糖业交易所门口。 为了学懂期货交易,他带着翻译跟在英国商人后面听了三个月,笔记本记满了五本。 那段时间,他白天拜访客户,晚上参加经济学讲座,凌晨还在整理海运成本数据,最终算出从泰国运粗糖到马来西亚的最优航线。 1959 年,他在柔佛州建炼糖厂时,遇到当地村民反对。 他带着母亲亲手做的福州鱼丸上门拜访,承诺工厂利润的 10% 用于村里修路,还建了所华文小学。 工厂投产那天,村民们敲着锣来祝贺,这让他明白,做生意要先懂人心。 1963 年糖价暴跌时,郭鹤年把自己的豪宅抵押出去给工人发工资。 母亲郑格如给他寄来一包裹旧衣服,附纸条说:“穿旧衣能暖心,守诚信能立根。” 后来古巴飓风导致糖价暴涨,那些曾被他帮助过的商人,主动把订单让给他,让他赚回了之前的亏损。 1971 年新加坡香格里拉大酒店开业前,他带着设计师去云南考察,把玉龙雪山的造型融入酒店大堂穹顶。 开业那天,他特意请了 100 位当地华人清洁工免费入住,说:“要让普通人也知道什么是好服务。” 1973 年秘密购糖时,郭鹤年的船队在印度洋遇到台风。 他在香港指挥中心守了三天三夜,让船长扔掉船上的私货也要保住糖罐。 当第一批糖运到广州港,他派去的助手发现码头工人没见过这种包装,连夜画出拆包示意图,确保糖块不沾一点泥沙。 1984 年建北京国贸中心时,他坚持用国产钢材。 有工程师说质量不达标,他带着团队去鞍山钢铁厂蹲了一个月,和工人一起改进工艺,最终炼出符合标准的特种钢。 现在国贸大厦的电梯里,还挂着当年炼钢工人的合影。 除了捐建学校,郭鹤年还在福建老家建了 20 所希望小学,每所学校都有个 “格如图书馆”。 他常说:“我母亲没读过多少洋书,却懂最实在的道理 —— 帮人要帮到根上。” 如今,他的办公室里放着两样东西:母亲刻家训的铁板拓片,和 1973 年中国外贸部给他的感谢信复印件。 信上的钢笔字已经褪色,但 “先生之大义,永铭于心” 几个字,他总能准确背出来。 像郭鹤年这样的海外华人还有不少。 比如在东南亚办华文报纸的胡文虎,抗战时把报纸版面全用来宣传抗日,还捐了 100 架战斗机。 再如在旧金山建中华总会馆的司徒美堂,发动华侨给国内寄钱,光 1938 年就汇回 3000 万美元。 这些人的故事里,都藏着同一种牵挂 —— 无论走多远,根永远在祖国。 那么到最后,你们怎么看呢? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!