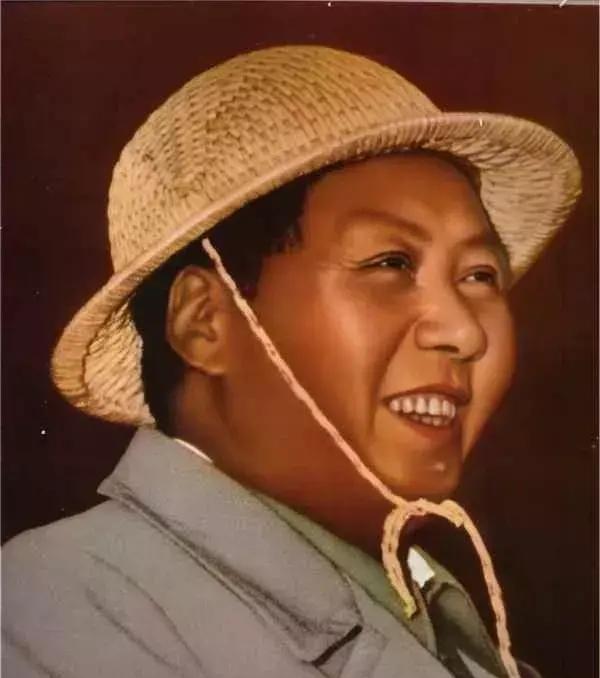

1994年秋天,河南平顶山法院行政庭长许国寅在北京出差,坐上出租车刚报完地址,司机师傅突然回头看了他一眼,激动地喊道:“天哪,您长得真像毛主席!”这句无心之言,彻底改变了一个法官的人生轨迹。 九十年代的中国是个什么样?改革开放已经十几年,社会气氛一天比一天活跃。城市里新鲜事物不断冒出来,社会上的人也越来越多元,大家都在摸索生活的新路子。 法治建设成了国家发展的关键词之一,原来办事靠关系、靠批条子的老路子渐渐行不通了,法律和规矩成了新风向。 许国寅作为法院的行政庭长,正赶上这时候走南闯北,既是专业上的需要,也是那个年代全国法官、干部流动交流的一个缩影。 北京这种大城市,什么样的人没有见过?可许国寅的外貌让司机想起了毛主席,这就有意思了。 可见在那个年代,领袖形象在老百姓心里还是根深蒂固,看到“像”的人就会下意识地产生一种亲切感和权威感,这反映了社会对公平、正义的期待。 事情看似偶然,其实是一种必然。九十年代中国在变,法治环境也在变。法院不仅仅是判案子,更是维持社会稳定的关键角色。 许国寅们这些基层法官,成了国家治理的中坚力量。那时候,法官这个职业在社会上慢慢有了新形象,不再只是“管事儿的”,而是大家心目中的“公平使者”。 其实,这恰恰是现代国家法治化的必经之路。很多人不知道,那些年国家对司法系统的要求一天比一天高,不仅要懂法、讲原则,还得让老百姓信服。 所以,许国寅的“毛主席像”,不仅仅是个外貌的巧合,更是一种社会心理的投射。 说回到国际上,1994年世界局势也挺热闹。冷战刚结束没多久,世界格局正处于大变动阶段。很多西方国家开始关注中国是怎么治理国家、怎么让这么多人安居乐业的。 中国的法治建设、社会管理水平开始被世界更多地关注。那会儿中国也在积极参加联合国的事务,不光是经济在走出去,司法交流也慢慢多了起来。 许国寅们的努力,某种程度上也是中国和国际社会对话的基础。换句话说,基层司法工作做得好,中国就能在世界上有更大的底气。 这一点在国际热点事件上体现得尤其明显。1994年,非洲的卢旺达出现了严重的社会动荡,很多西方国家和国际组织都没能有效应对。 相比之下,中国社会虽然在转型,但保持了难得的稳定。这背后,正是像许国寅这样的法官们在默默付出。 中国的法治进步,不光让国家有了更强的治理能力,也让世界看到了不同国家解决问题的办法。有人说,九十年代的中国法治建设,是用实际行动给世界上了一课。 再说说社会心理,那时候的中国人正经历着计划经济到市场经济的转变。原来大家对法官的印象,就是“说了算”。 可是慢慢地,越来越多的人开始希望法官就是“公正的代表”。许国寅因为长得像毛主席,就被一下子推到“权威”的位置,这其实是社会对法治、公正的本能渴望。 到了今天,大家更看重的是法官的专业和公正,而不是外貌或权威感。这种观念的转变,也是中国现代化进步的一个缩影。 参考: 最像毛主席的人.新浪