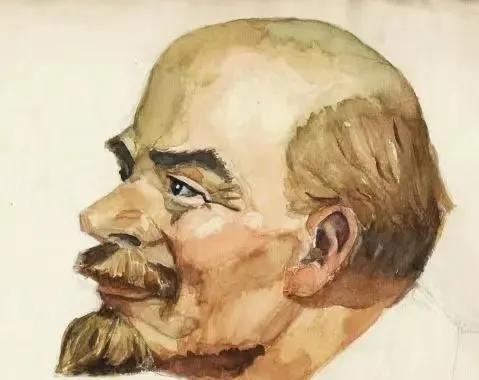

列宁虽说是前苏联的缔造者,但实际上并没有一滴俄罗斯血统,也没有一滴十五个加盟共和国的血统。 提到列宁,人们会立刻联想到红旗飘扬、风云激荡的革命年代。他被尊称为前苏联的缔造者,是俄国历史上最具象征性的名字之一。 可如果追溯血脉,会发现一个耐人寻味的事实:列宁的家族里并没有一滴俄罗斯血统,甚至与后来苏联的十五个加盟共和国都没有直接血缘关系。这个细节长期被忽略,却为解读他的一生增添了新的悬念。 列宁的家族谱系复杂,父亲一脉带有伏尔加地区的混合血统,母亲一脉更是包含外来元素。祖父曾是来自外地的移民,祖母家族有犹太血缘,又与日耳曼和芬兰的族裔交错。 多重血统交织,让列宁生来就与“俄罗斯人”这个称呼保持距离。成长环境却是地地道道的俄国,他在喀山、彼得堡完成求学,耳濡目染的是俄语文化与社会动荡。 血缘与文化之间的错位,为他日后的思想塑造埋下伏笔。 血脉的特殊背景并没有成为他的负担,反而让他以更超脱的眼光审视帝国的多民族结构。沙俄时期,俄族居于统治地位,边疆民族被压迫,社会矛盾日益尖锐。 列宁的家世让他意识到,自己并非所谓“正统”的俄族,这种疏离感推动他思考民族平等。他在革命理论中反复强调“民族自决”,倡导被压迫民族拥有选择命运的权利。血缘上的游离感,最终转化为政治理念上的激进。 早年的列宁亲历家族悲剧。哥哥因参与刺杀行动被处死,全家陷入绝望。这场冲击让他彻底转向革命道路。不同于俄国贵族出身的知识分子,他既没有显赫家族背景,也没有纯粹的民族标签。 他像一个局外人,以冷静的姿态审视帝国机器,把矛头直指沙皇专制。正是这种独立身份,让他敢于打破传统格局,不受民族主义局限。 当列宁站在历史舞台中央时,他已经把血缘问题抛诸脑后。布尔什维克的核心不在出身,而在阶级立场。列宁以马克思主义为旗帜,强调无产阶级领导革命,强调跨民族团结。 他深知苏俄境内的民族构成复杂,如果不能平衡矛盾,政权注定不稳。他在建国理念中植入“各民族平等联合”的原则,甚至为此与党内保守派多次交锋。这种理念的根源,或许正源自他自身的“无归属”感。 列宁的个人形象也带着这种矛盾色彩。他身材矮小,面容普通,语言里却充满力量。他既是理论家,也是实践者,能在书桌前写下长篇论著,也能在工厂与工人长谈。 血缘上的不确定性,并没有削弱他的影响力,反而让他看起来像是全体被压迫者的代言人。他不是单一民族的产物,而是多元文化与动荡时代共同塑造的象征。 苏维埃政权建立后,列宁依旧坚持民族政策。他推动成立“苏维埃社会主义共和国联盟”,强调各加盟共和国地位平等。 形式上,俄国人不再凌驾于其他民族之上。虽然实践中难免有矛盾,但这一制度安排为苏联存在七十余年奠定了框架。列宁的血统并不属于任何一个加盟共和国,却在制度设计上给了所有民族一个席位。这种反差令人玩味。 外界评价列宁时,往往集中在革命与战争,却少有人注意他的出身。血缘的游离感让他既不代表俄罗斯人,也不代表其他民族,而是代表一个跨越民族的阶级。 对比当时其他政治领袖,列宁的视野显得格外超前。他没有被狭隘民族主义束缚,而是以国际主义姿态推动革命,试图点燃全球范围的无产阶级斗争。 今天回看列宁的故事,会发现历史的讽刺意味:一个没有俄罗斯血统的人,却塑造了苏联这个超级大国;一个没有加盟共和国血脉的人,却为十五个共和国设计了共同体架构。 他的个人经历诠释了一个事实——历史伟人往往并非民族“纯正”的代表,而是多重矛盾的产物。 列宁的陵墓仍矗立在红场,成为无数游客瞻仰的地点。石棺里的他,面容安详,却留下无尽争议。血统的复杂并没有削弱他的历史地位,反而增添传奇色彩。 他既是局外人,也是缔造者;既无俄罗斯血脉,却主导俄罗斯历史的转折点。矛盾与冲突交织,成就了一个独一无二的列宁。