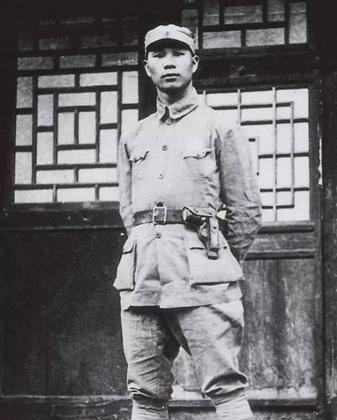

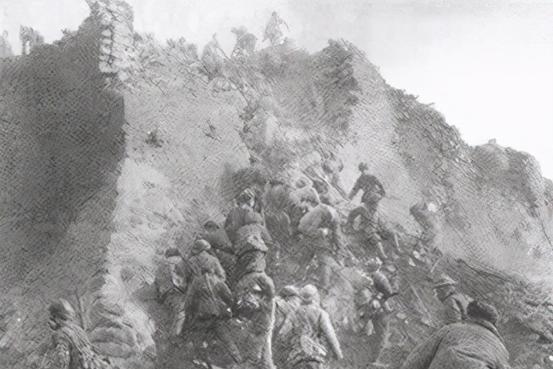

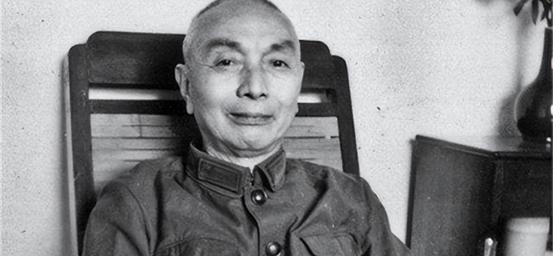

新保安之战:毛泽东都没弄明白,为啥能打胜?最后周恩来揭破原因 “1948年12月1日凌晨两点,你看,这回他真走了吧?”警卫员推门进来,小声对毛泽东说道。 灯光昏黄,屋里弥漫着潮冷的煤油味。毛泽东盯着地图许久,没有立刻回答,指尖在北平与张家口之间反复摩挲,眼神却透出难得的轻松。傅作义的35军,确实离开了北平——这才是让所有人睡不着的关键。 辽沈战役刚结束不足半月,东野主力尚在锦州、沈阳一线整编,但华北的局面比东北还要胶着。傅作义手握五十余万,北平、天津、张家口、绥远成串相连,如同铜墙铁壁。华北野战军三个兵团总和还不到对手的三分之二,强攻无疑是拿鸡蛋碰石头。毛泽东当时最担心的,是傅作义死守北平不动——敌人趴在城墙里,解放军就得在外面流血。 所以,当35军突然出城时,中央军委几乎不敢相信。参谋人员连续核对无线电截获与地面侦察,依然得出同一结论:傅作义把压箱底的家伙给“借”出去了。毛泽东一面调兵,一面嘀咕:“老傅不是这种粗心的人,他为啥自己拆西墙呢?” 此事追根溯源,要从一封国防部的密电说起。11月上旬,蒋介石告诉傅作义:东北共军伤亡不轻,起码得休整三到六个月,华北可趁机扩军。并且慷慨地批给他六个军的番号。20万编制,换谁都心动。傅作义原本只敢在北平囚着35军,现在觉得天赐良机,干脆先让王牌出门打个“面子仗”,给蒋介石看看自己不是缩头乌龟。 然而,真正的时间表却截然相反。中央军委只给林彪、罗荣桓二十天喘息,东野整编完就必须入关。双方的“时间差”整整相距两个月,这就是误判的第一层。 35军离城后一路指向张家口,目标直指杨成武兵团。张家口不算战略命脉,却连着傅作义苦心经营的绥远老巢。杨成武过去三个月已三次袭扰平张线,这让傅作义又疼又恨,于是才有“借机出口气”的决定。信息一到西柏坡,周恩来立刻批示:“打得过就咬住,打不过也要缠住,别让他跑回城。” 与此同时,傅作义在北平忙着开会筹划扩军。河北、察哈尔、绥远三个省各摊三万人,再加上他设想的“天主教军”,计划总额十二万。会场里图纸、表格堆成小山,参谋长提醒:“东北方面疑似大兵向南,35军该不该先回来?”傅作义摆手:“编制到手才是硬道理,林彪没那么快。” 就在此刻,山海关以东,零下二十多度,东野部队披着皮帽子昼伏夜行悄悄过关。国军前线岗哨把动静电告北平,傅作义仍当普通侦察小股处理。错误发生的第二层——他把情报当成了狼来了的故事。 紧接着出现连锁反应。程子华兵团在密云“顺手牵羊”端掉守军六千,露出了北平腹地的缝隙。傅作义这才感觉不妙,坐飞机去张家口督阵。军长郭景云请示:“撤,还是守?”傅作义给了一个模棱两可的指令:“相机东返。”说白了,让郭自己揣摩。结果谁也没抓住“机”,35军撤得慢吞吞,给了解放军难得的运动战机会。 西柏坡那边,指挥电文频频跳动。毛泽东先后把杨得志、程子华两个兵团甩向宣化、新保安一线;杨成武兵团原地死缠。三支队伍顶着风雪马不停蹄,昼夜行军最夸张的一天翻过两道冰河。老兵后来回忆:“鞋底硬得像铁,脚掌都是紫的。”速度和耐力打了傅作义一个措手不及,误判的第三层便是对对手机动能力的低估。 1948年12月14日拂晓,新保安被三面合围。郭景云仍想突围,他判断东路阻力大,西路或许松动,于是向西一头扎进去,却撞上事先埋伏的杨得志兵团。35军打惯了硬仗,可缺乏补给又连日急行,士气急转直下。直到黄昏时分,郭景云在指挥所前线被炮弹震倒,部队群龙无首。次日午后,35军成建制覆没,随行增援的104军也被卷进去,只跑出几百骑散兵。 新保安战役彻底撬松了华北防御。毛泽东在电报里写:“此战得手,实出意外。”为什么连他都想不通?答案藏在幕后。平津战役结束后,周恩来在一次内部汇报中说:“很可能是我们潜伏在国防部的同志提供了关键助力。”他没有点名,只提到那位同道熟悉作战程序、能影响国民党中央情报判断。 多年后披露的史料证实,国防部作战厅厅长郭汝瑰就是这枚暗子。郭出身黄埔五期,早年入党,抗战时期凭借真本事立功,被陈诚看重。进入作战厅后,他采用“真九假一”的手法撰写方案,平日表现专业,让蒋介石与陈诚都挑不出毛病。当涉及重大战略节点时,他在数字与节奏上作细微调整,便足以把敌军的判断推向危险的岔路口。东北野战军“休整三到六个月”的说法,便是郭汝瑰精心嫁接的结果。 傅作义若能放下扩军冲动,再核对一遍前沿情报,或许不会轻易丢出35军;可惜诱饵太香,他自以为掐住了时间差,实则掉进了时间陷阱。三重误判叠加:入关时机估错、机动能力低估、撤退节奏拖沓,最终酿成了新保安全线崩盘。 平津战役后,北平和平解放、天津短促猛攻、塘沽出海线被截断,都是在新保安定格的时间轴上次第发生的连锁反应。35军的覆灭,不仅打碎了傅作义“固守—扩军—待机” 的构想,也直接削掉了北平城的机动拳头,让和平谈判成为其唯一选项。