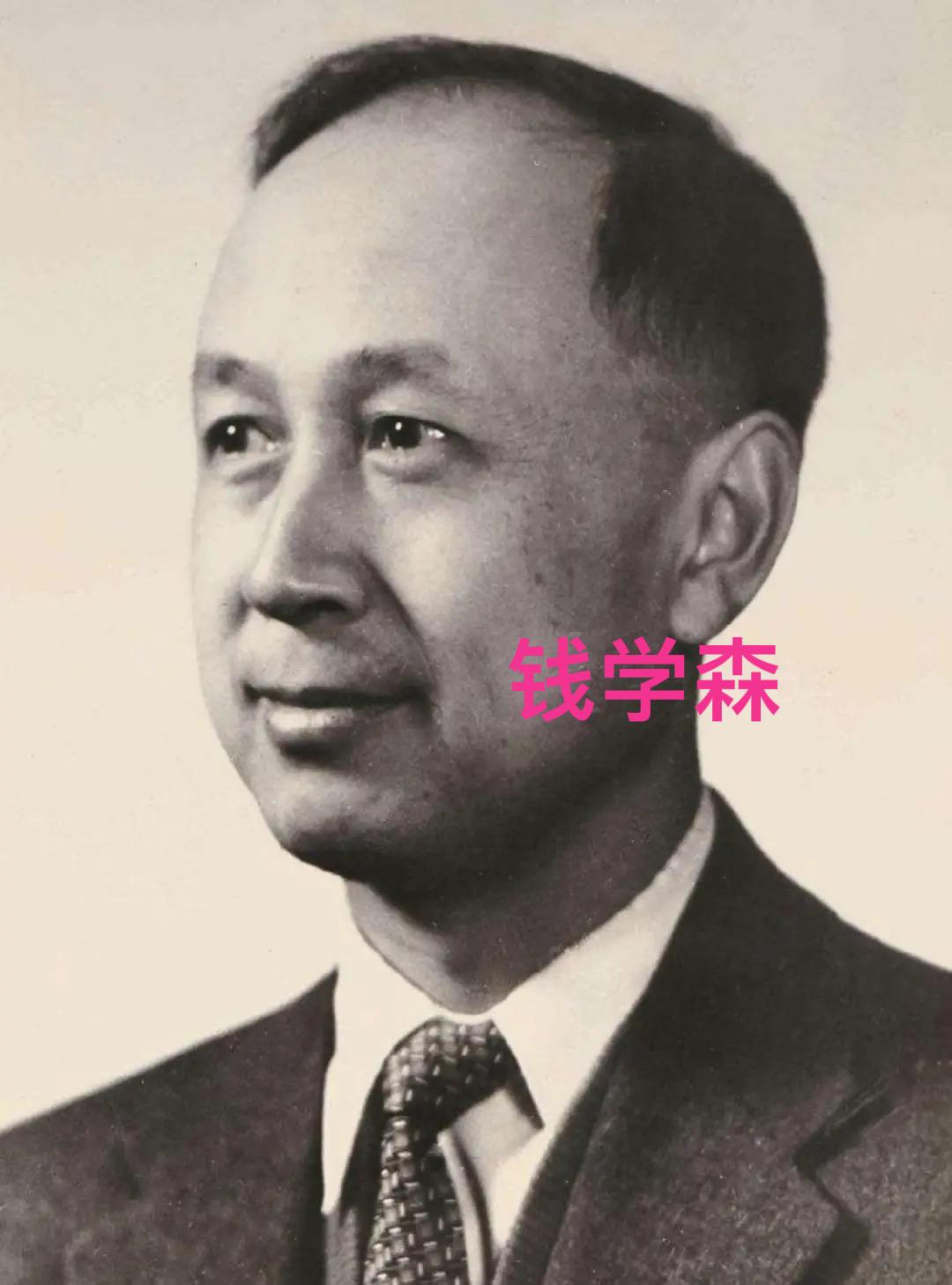

1969年,钱学森的父亲病逝,临终前留下遗嘱:把3000元遗产都交给女儿钱月华,可当儿媳蒋英给小姑子去送钱时,钱学森却大声喝止:“不行!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1969年,北京的秋天格外冷清,钱学森的父亲钱均夫在病榻上走完了最后的旅程,家里一片悲痛,老人临终前留下一个嘱托,他攥着儿媳蒋英的手,把自己三千元的积蓄交代给了女儿钱月华。 这笔钱在当时是一个沉重的数字,足够一个普通家庭二十年的生活开销,对于一个长年在纺织厂辛苦工作的女人来说,这无疑是一份最实际的支撑。 钱均夫知道,月华这些年一直悉心照料自己,白天劳作,晚上熬药,从未有过怨言,他心里感激,想在走之前给她留下一份依靠。 丧事刚办完,蒋英收拾遗物,看着桌上那几张纸币和存折,心里觉得应该马上兑现公公的遗愿,她理解钱月华的难处,也清楚这笔钱能为妹妹减轻多少负担。 可是就在她准备把钱送去时,钱学森制止了,那一声坚定的“不行”,打断了全家的沉默,显得格外突兀,所有人都愣住了,谁也没想到在这样的时刻,他会如此坚决。 钱学森的态度很清楚,他认为父亲早已离开工作岗位,这三千元是国家在特殊时期给予的补助,既然父亲已经去世,就不能将这笔钱视为遗产。 对他来说,这是国家的钱,是全体人民的心血,绝不能留在家里当作私产,他坚持认为,这笔钱该退还组织,即便是亲情和遗愿,也不能凌驾于公义之上。 蒋英听着心里五味杂陈,她理解丈夫一贯的刚直,也钦佩这种清白的胸襟,可想到妹妹这些年不辞辛苦,她心头就像压了块石头,她知道月华并没有要求什么,也不曾提及补偿,照顾父亲纯粹出于真情。 可一个女人带着几个孩子,在生活的缝隙中艰难前行,这三千元对她来说意味着喘息的机会,蒋英心里过意不去,却也知道丈夫的原则一旦确立,绝不会动摇。 几天后,钱学森郑重地写了一封信,寄给中央文史研究馆,表达对父亲晚年关照的感激,并坚持要求退还这笔钱,馆方认真研究后回信,说钱是按规定发放的,不必退回。 但钱学森不接受这个答复,他觉得既然不能原样退还,那就用另一种方式交回去,他很快把三千元作为党费上交,这件事才算告一段落。 这份处理方式让人感受到他一贯的作风,钱学森在生活中极其俭朴,在研究所食堂吃饭,从不多要一勺菜,穿着常年是旧衣服。 别人觉得不可思议,他却一直认为自己能做的贡献是科研,而不是享受,面对这笔钱,他的选择自然延续了这样的坚持。 钱月华对哥哥的决定并没有过多言语,她明白父亲的心意,也尊重哥哥的看法,她照顾父亲,是源自感情和责任,而不是为了将来能得到什么。 亲情里本不该掺杂利益,她想得很淡,只是蒋英始终放心不下,心中那份歉意像针一样扎着。 几年后,月华的女儿出嫁,蒋英抓住这个机会,拿出三千元交到妹妹手里,她没有声张,也没有告诉丈夫,这算是对当年遗愿的一种弥补。 月华一开始拒绝,拗不过嫂子的坚持,最终含泪收下,那一刻蒋英心里才算安定,她知道丈夫讲的是大义,但作为嫂子,她要给妹妹一份温情的回报。 这三千元钱的去处,成为钱家人心头的一道印记,钱均夫当年注重教育,强调做人要正直,要心怀家国,这种家风深深影响了儿子,钱学森从小就被要求独立思考,不为私利所动。 成年后他在海外取得成就,面对优厚待遇也能断然放弃,只因心里装着国家,三千元的处置,正是这种价值观的延续。 从父亲的遗嘱,到儿子的坚持,再到儿媳的补偿和妹妹的默默承受,这个家庭在亲情与大义之间作出了各自的选择,不同的心境,却都显得厚重而真实。 三千元钱折射出的不仅是一段家事,更是一种时代精神,它让人看到在最困难的年代,知识分子如何把个人置于国家之后,把家族利益让位于大义。 钱学森晚年回忆起这段往事时,曾感慨自己愧对父亲和妹妹,但他并不后悔当年的决定,因为在他心中,国家的利益始终是第一位。 这样的选择,也让人明白了什么叫家风,什么叫担当,一个家庭的气节,往往能映照出一个民族的品格。 那笔三千元早已化为尘埃,可它背后的故事,却像一盏灯,照亮了人们理解那代人精神的道路,亲情的深厚,原则的坚守,家风的延续,汇聚在一起,留下的是一份让人敬仰的力量。 信源:人民日报——钱学森秘书撰文讲述:“钱学森的贤内助蒋英”

用户13xxx86

[点赞][点赞][点赞]