秦岭笑谈[超话]【以文物智慧赋能现代农业】青春三下乡曲阜师范大学2025三下乡社会实践

7月2日,曲阜师范大学工学院“青衿逐光,薪火永传”实践队赴山东省日照市莒县博物馆开展暑期社会实践。这支由机械工程、材料科学、信息技术等领域学生组成的团队,以“传承古韵,赋能农业”为主题,通过探寻莒县博物馆的珍贵文物,挖掘古代智慧,为现代农业发展寻找创新灵感。

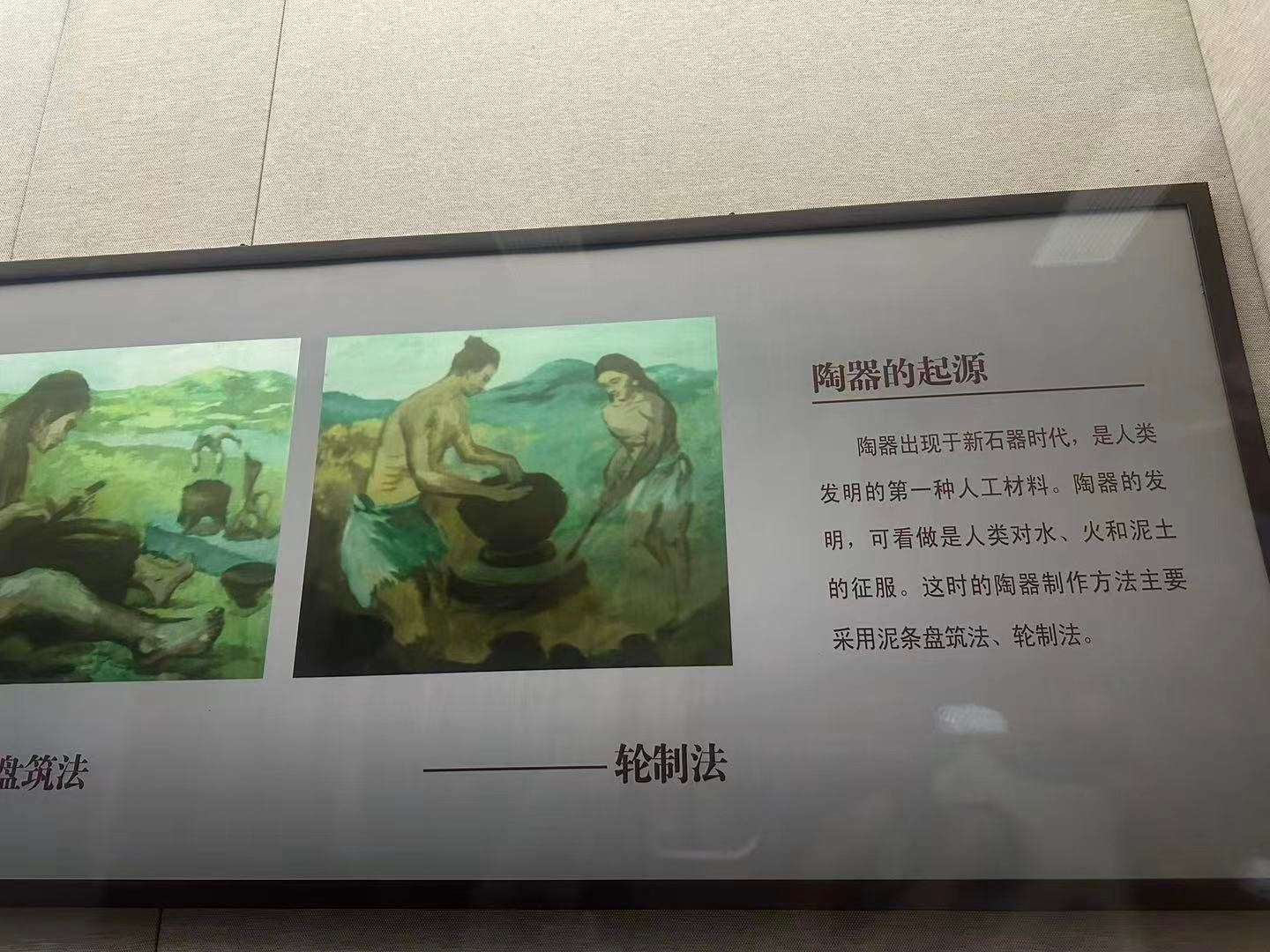

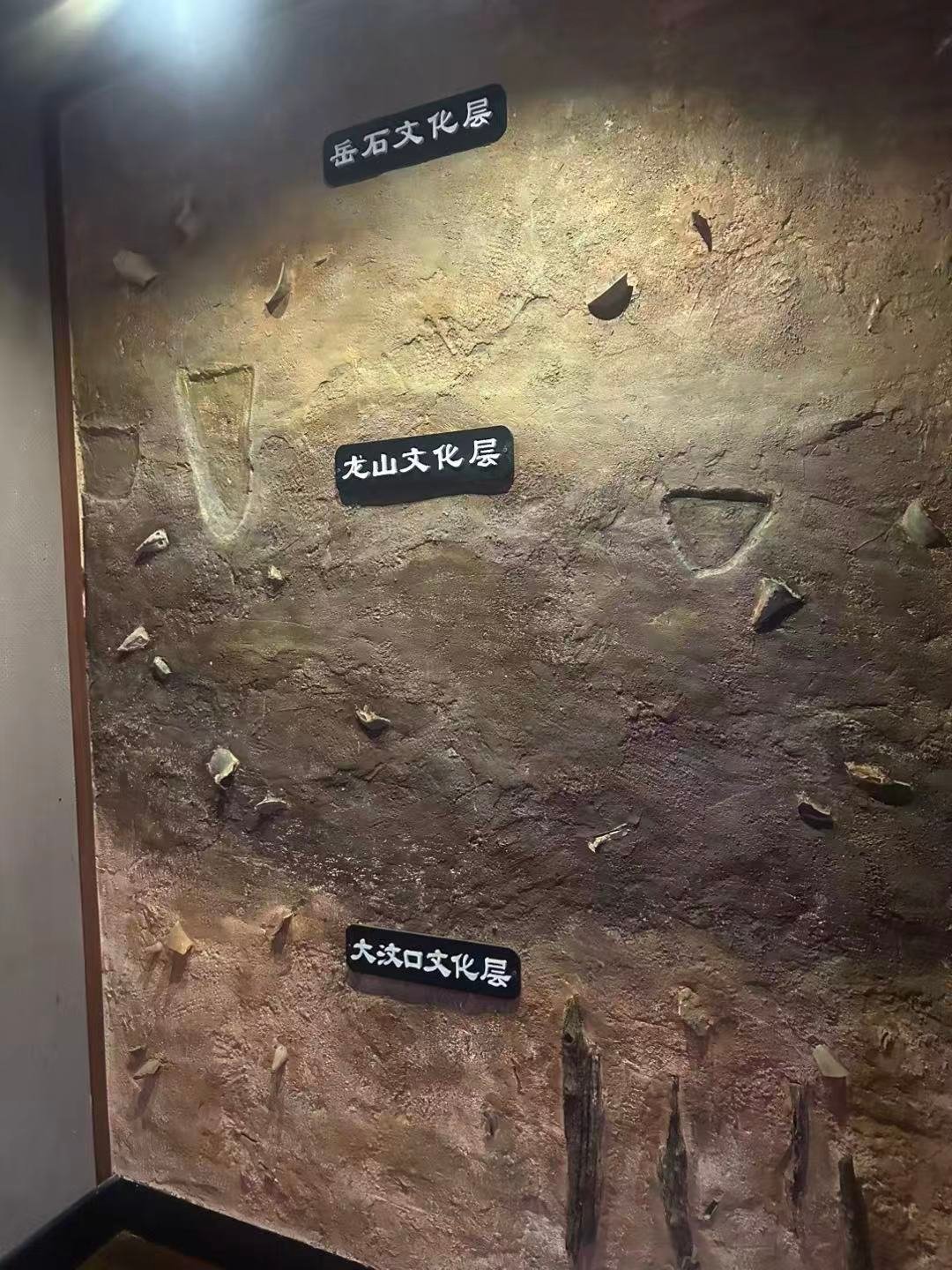

莒县博物馆作为展示东夷文化的重要窗口,珍藏了新石器时代大汶口文化、龙山文化及春秋战国时期的诸多文物。实践队成员在讲解员的引导下,依次参观了陶尊、双鋬白陶鬶、绿穿孔玉铲、黑陶高柄杯等代表性展品。距今5000年的陶尊以深腹尖底设计展现先民储粮智慧;双鋬白陶鬶仿鸟形设计兼具实用性与艺术性,反映东夷民族对自然的深刻观察;绿穿孔玉铲的精致工艺与无使用痕迹特征,揭示古人对权力与祭祀的象征表达。这些文物承载的不仅是历史记忆,更是先民在农耕、水利、工具制作等方面的实践结晶。

参观过程中,实践队成员以专业视角展开热烈讨论。机械工程专业学生王浩驻足于黑陶高柄杯的镂空设计前,联想到现代节水灌溉系统的结构优化;材料科学方向的李婷则对蛋壳陶杯“薄如蝉翼”的陶壁赞叹不已,思考如何将古法工艺与新型材料结合,提升农具耐用性。带队教师张教授表示:“古代农耕智慧与现代科技并非割裂,而是可以通过创新手段实现传承与突破。”

实践队不仅停留于观察,更以行动探索赋能路径。参观结束后,成员们结合专业所长,提出多项农业赋能方案:

一、

借鉴陶尊、高柄杯等储水容器的结构设计,开发适用于丘陵地带的储水灌溉装置,结合物联网技术实现水量智能监测,解决山区农业水资源管理难题。

二、

以双鋬白陶鬶的鸟类仿生造型为灵感,设计轻量化、多功能农业机械抓手,提升采摘、播种等环节的精准度与效率,降低人工成本。

三、

将绿穿孔玉铲的权力与财富象征意义转化为农业品牌文化符号,通过文创设计打造“莒县农耕传承”系列农产品包装,增强市场辨识度与文化附加值。

四、

利用莒县陶文“旦”字(象征太阳与农耕时序)开发农业教育APP,通过AR技术还原古天文观测场景,帮助农民理解节气与种植周期的科学关联,推广精准农业理念。

五、

采用数字化技术复刻蛋壳陶杯等文物,分析其力学结构,提取优化参数应用于现代农具模具设计,缩短研发周期,降低生产成本。

莒县博物馆副馆长刘女士对实践队的成果给予高度评价:“青年学子将文物研究转化为农业创新,既延续了莒地千年农耕文明,也为乡村振兴注入科技活力。”未来,实践队计划与博物馆共建“文物智慧农业实验室”,持续深化研究成果转化。

此次实践不仅展现了工科学子“以古鉴今”的创新能力,更彰显了新时代青年以科技赋能传统行业的担当。正如队名“青衿逐光,薪火永传”,他们正以知识为炬,照亮农业现代化的前行之路。