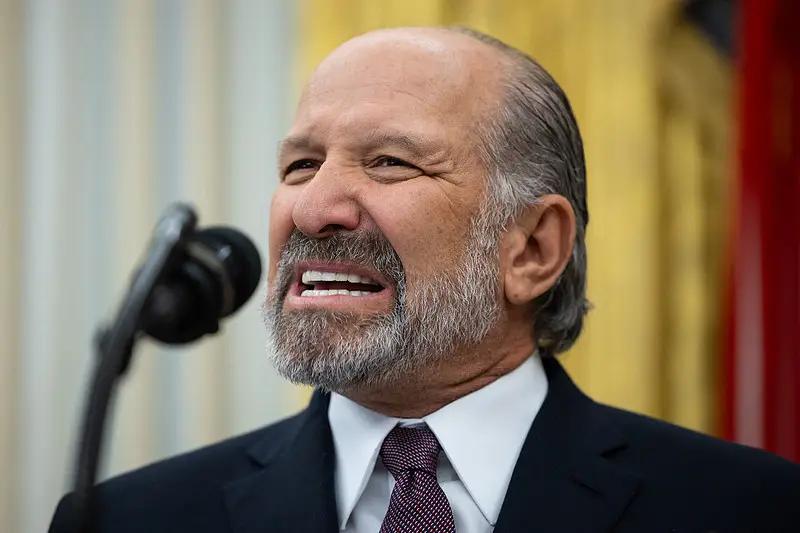

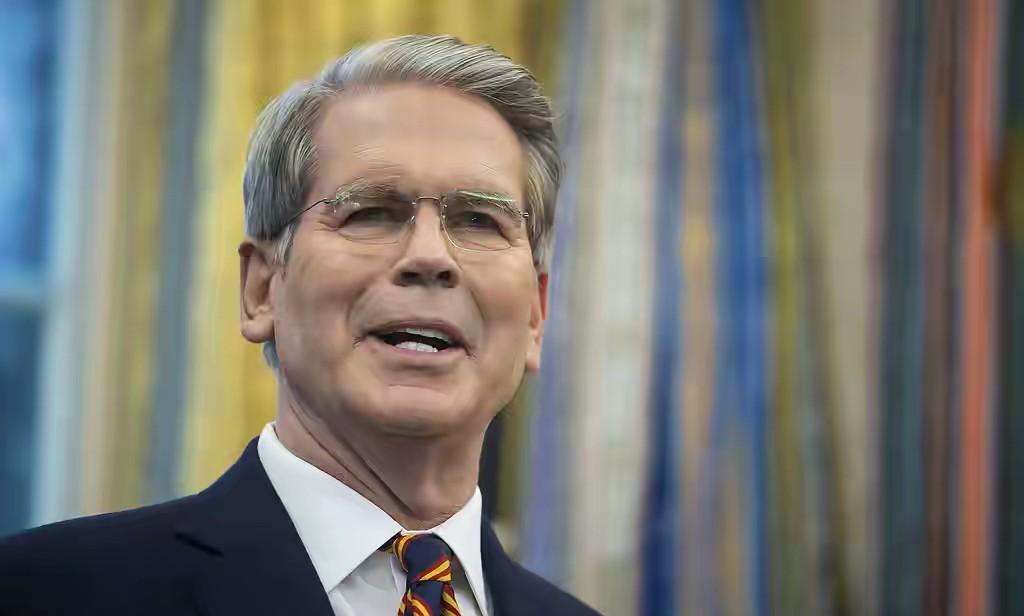

有记者采访一位美国豆农,如何看待关税问题?这位豆农斩钉截铁的表示“中国最终会屈服,他们还是会向美国买大豆”。 美国中西部,一位头戴草帽、满脸风霜的豆农在田边接受记者采访时,语气铿锵地说出这句话。 他相信中国最终还是得回来买美国的大豆。但站在2025年8月的当下,现实却像一记闷棍,打在了许多豆农的心头。 这不是那位豆农第一次这么说,也不是唯一一个这么想的。但如今,他们面前的不是“屈服”的中国,而是一座堆积如山、迟迟卖不出去的大豆仓库。 2025年秋收临近,美国大豆即将在9月、10月大规模上市。可眼下,中国一个订单都没下。 根据美国农业部数据,截至8月22日,中国对2025/26年度美国新季大豆采购量为0吨。往年此时,中国早就预定了年度采购量的14%左右。 这个数字意味着什么?意味着美国大豆最大客户的突然“消失”。而这个“消失”,不是偶然,也不是一时兴起。 8月19日,美国大豆协会主席卡莱布·拉格兰向总统特朗普发出一封措辞严厉的信。信里没有外交辞令,只有紧张和焦虑。 他写道,美国豆农正面临“极大的财务压力”,如果不尽快取消对华关税、修复与中国的贸易渠道,豆农们就要掉进“贸易与财政的悬崖”。 美国大豆协会的话不只是喊话,更是警告。因为过去几个月,中国在大豆进口上清晰划出了新路线,绕开美国,转向南美。 7月份,中国从巴西进口了1039万吨大豆,而从美国进口的数量只有42万吨,差距将近24倍。 关键是中国已经提前锁定了9月和10月的进口计划,共计1200万吨,全都来自南美。 也就是说,美国大豆即将面临的,不只是没人买的问题,而是被彻底“排除在外”的现实。 特朗普政府对此并不慌张。财政部长贝森特几天前公开表示,当前的对华关税政策“有效且有力”,中方若想重启采购,就得先让步。 而特朗普本人则在8月11日的Truth Social上发文,要求中国将大豆采购量提升到当前的四倍——一个迄今为止连中方回应都没有的“单方面愿景”。 回头看,这场关于大豆的较量并非始于今天。早在2018年,中美贸易战打响,美国对华加征关税,中国随即对美国大豆加税25%。 结果,美国对华出口量从3000多万吨骤降到700万吨,损失接近百亿美元。 虽然2020年1月签署的《第一阶段经贸协议》一度缓和局势,但2025年初,特朗普重返白宫后迅速重启并加码关税政策。 3月10日,中国宣布对美国大豆加征10%关税,随后上半年对美进口同比下降39%。而美国豆农的日子,从那时起,就更难了。 根据美国农业部与《华尔街日报》联合调查,自2018年起,豆农平均收入已下滑25%。 与此同时,化肥、农药、机械等生产成本水涨船高,今年农场贷款违约率已是四年前的四倍。许多依靠出口中国维持生计的小农场,正在破产边缘挣扎。 他们本以为政府补贴能缓解压力。2024年,联邦政府向农业领域注入了160亿美元补贴,但问题是,这样的补贴并不可持续。 而且,靠补贴养活不了一个长期失去市场的产业。让白宫焦虑的是,豆农不仅是“经济受害者”,还是“政治票仓”。 艾奥瓦、伊利诺伊、印第安纳等豆类主产州,历来是共和党的铁票区。如今这些地方的不满情绪正一点点转化为选票的摇摆。 盖洛普8月调查显示,特朗普在中西部的支持率下降了8个百分点。大豆,不只是农产品,更是政治筹码。而当这个筹码失灵时,代价也开始显现。 中国为什么不买了?也不是一时冲动,而是系统性调整。一方面,中国在供应链上加速多元化。 2024年,中国自巴西进口大豆7464.7万吨,占总进口量的70%,而美国只占20%左右。 中国还通过国企入股港口、设农业科技机构、直接采购等方式,深度融入南美的农业产业链。 另一方面,中国也在提升自身大豆产量。2025年的国产大豆预计将达到2300万吨,比2017年增长了60%。这意味着,中国不仅更会“买”,也更能“种”。 站在中国的角度来看,不是对美国“屈服”,而是把主动权拿回了自己手里。 而那位说“中国最终会屈服”的豆农,可能还停留在2015年的记忆里。当时,美国大豆几乎掌控了中国市场的半壁江山。 但如今,那个世界已经变了。全球贸易的规则也不再是“谁大谁说了算”,而是谁更理性、更有准备。 美国大豆协会多次强调,没有任何国家能替代中国市场的体量与购买力。这个判断没错,但问题是,中国并没有坐等美国“让步”,也没有急于重返谈判桌。 信息来源: 《今年1月中旬起,中国已冻结美国大豆和玉米采购订单,增加从巴西等国进口》——红星新闻