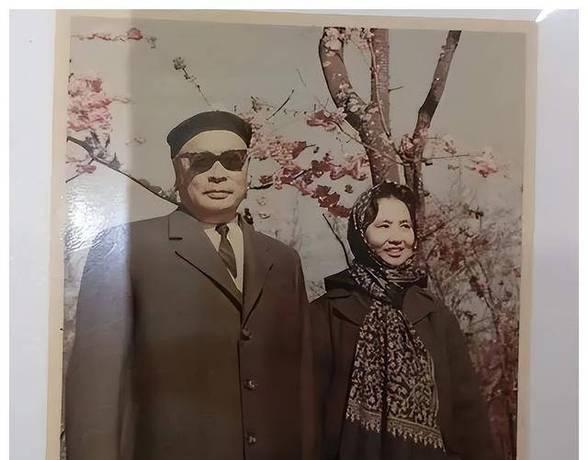

1903年,30岁事业有成的梁启超和17岁的黄花大闺女王桂荃同房,大汗淋漓过后,梁启超突然严肃地说道:“我是一夫一妻制的倡导者,这辈子只有一个妻子便是李蕙仙,而你只能是丫头,生下的孩子也不能喊你娘!”话音刚落,一个女子便推门而入,王桂荃大惊,连忙穿上衣服跑了出去…… 多年后,当梁家子女在香山为她立碑,刻下“梁夫人”三个字时,再没人记得那个深夜里赤脚奔逃、满心惶恐的少女,只知道是这个叫王桂荃的女人,撑起了梁启超夫妇离世后风雨飘摇的梁家。 王桂荃与梁家的缘分,早在1891年就已注定。那年李蕙仙嫁入梁府,当时还叫“王来喜”的她,作为陪嫁丫鬟跟着来到梁启超身边。 在此之前,她的人生满是颠沛:未满月丧母,五岁丧父,被继母卖给人贩子,六年里像货物般辗转,直到十岁被卖进李家,李蕙仙给她赐名“桂荃”,才让她有了安稳生活的可能。 在李家时,她跟着李蕙仙识字、学管家,心思细、记性好的特质被李蕙仙看在眼里,也正因如此,李蕙仙才放心把她带在身边,带进梁府。 进了梁府,王桂荃很快成了家里的“定心丸”。梁启超忙于变法、著书,常年在外奔波;李蕙仙体弱,打理家事时常力不从心。 王桂荃主动接过库房钥匙,米粮用度、仆役调度、四季衣裳,她安排得井井有条。 梁启超伏案到深夜,她总会准时端上温热的莲子羹;李蕙仙身子不适,她熬药、照料从无差错。连梁启超都渐渐习惯了她的存在,疲惫时随口喊一声“桂荃”,就知道她会及时送来需要的东西。 这种默契,在李蕙仙看来,成了“梁家延续香火”的希望。 她自己身体不好,长子梁思成也常年病弱,看着梁启超对子嗣的担忧,她最终拉着王桂荃的手,说出了让她“为梁家传后”的请求。 可1903年那个夜晚,梁启超的话却给了王桂荃最沉重的一击。她以为自己的付出能换来些许认可,哪怕不是正妻名分,至少能得到母亲的身份。 但梁启超既要维护“一夫一妻倡导者”的名声,又要享受旧式家庭的便利,最终只能让她做“无名分的妾”。更难堪的是,李蕙仙的突然出现,让她连辩解或委屈的余地都没有,只能慌乱逃离。 此后多年,她为梁启超生下了六个孩子,却只能看着孩子们喊李蕙仙“妈”,喊自己“王姨”。 有次梁思成功课落后被李蕙仙责骂,她扑上去护住孩子,背上挨了好几下鸡毛掸子,夜里给梁思成敷药时,也只是轻声安慰“读书急不得,慢慢来”,半句不提自己的委屈。 1924年李蕙仙病逝,1929年梁启超也撒手人寰,留下九个孩子和一屁股债务,整个梁家的重担瞬间压在王桂荃肩上。 债主上门催债,孩子们有的要上学,有的要治病,她没哭没怨,先是当掉了自己唯一的貂裘,又在灶房的夹层里找出梁启超生前藏的几块银元。 每天天不亮,她就起来洗衣、做饭,白天出去打零工,晚上回来还要给孩子们缝补衣服、辅导功课。 最苦的时候,她一天只吃一个窝头,省下钱给要出国留学的梁思庄买船票,给年幼的梁思礼买奶粉。孩子们后来回忆,那些年家里再难,从没断过他们的学费和书本费,都是王姨“从牙缝里省出来的”。 她的付出,最终结出了最丰硕的果实。 梁思成成了著名建筑学家,主持修复多处古建筑;梁思永是考古界泰斗,发掘殷墟填补了历史空白;梁思礼更是投身航天事业,成为共和国的“两弹一星”元勋,梁家“一门三院士”的成就,背后全是王桂荃的心血。 可即便如此,在那些热闹的庆功宴上,她也只是默默站在角落,或者在厨房忙碌,从不上前邀功。 直到梁思礼在一次宴会上哽咽着说“没有王姨,就没有我们兄弟姐妹今天”,在场的人才知道,这个不起眼的“王姨”,是梁家真正的支柱。 1968年寒冬,85岁的王桂荃在一间破屋里离世。红卫兵抄家时砸了她的暖炉,她在寒风中咳着血,最后摸出的,是贴身藏了几十年的全家福。 照片上九个孩子围着她,背面是梁启超的题字。她的骨灰被草草编号“无主七十三”,埋在郊外荒冢。 多年后,梁家子女四处寻找,终于找回了她的骨灰,将她安葬在香山,与梁启超、李蕙仙的墓紧紧相邻。 主要信源:(澎湃新闻——她是丫鬟出身,却养出9名国家栋梁)