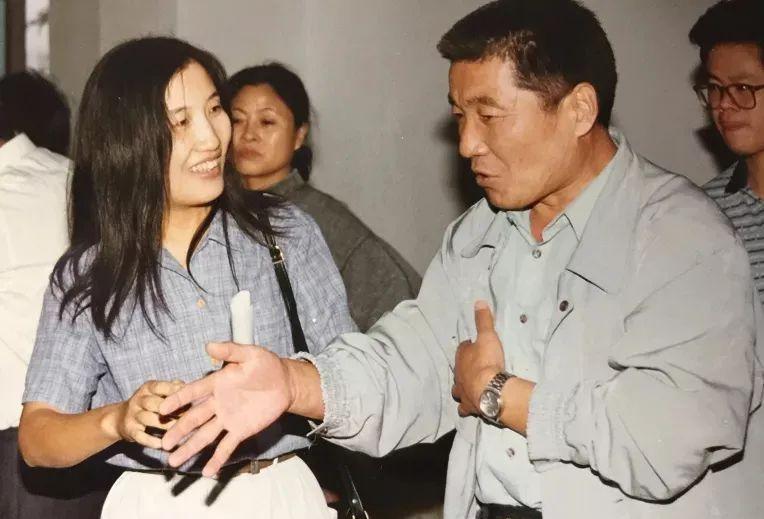

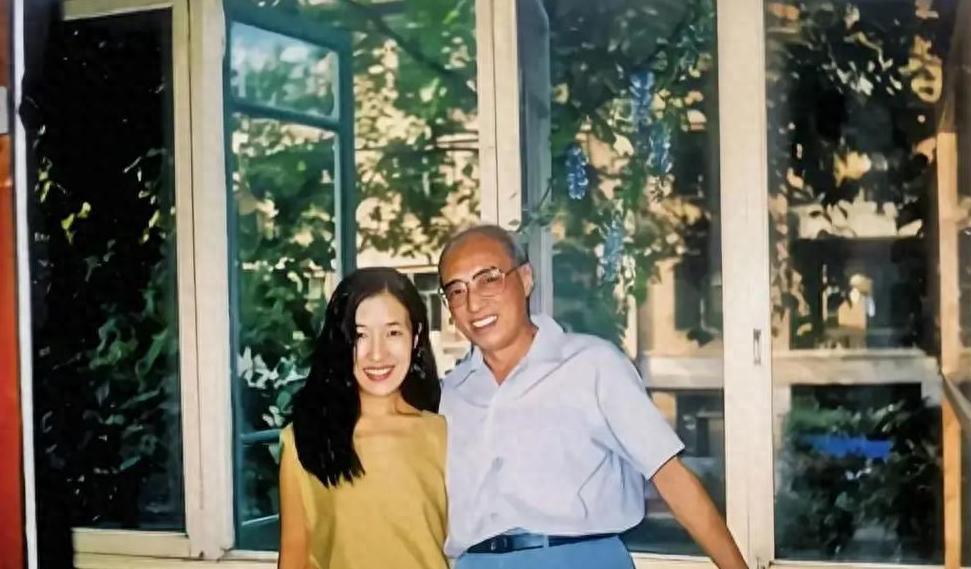

1986年,65岁的火箭专家杨南生娶了29岁的张严平。张严平的父母不同意,不料,当她父母知道杨南生的身份后,惊呆了。 这是一段令人惊叹的爱情故事。 一个刚刚踏入新闻行业、单纯而真诚的年轻记者,在一次采访中,结识了一位阅历丰富、心性高尚的智者。 两个人虽然年龄相差甚远,但他们的心灵都纯净而坦诚。 彼此欣赏、互相理解,他们的感情超越了年龄的界限,也无惧世俗的目光。 经过岁月的洗礼,他们相守相伴整整27年,用行动诠释了忠贞与真挚,让身边的人见证了这样一段历久弥新的爱情。 在他们的世界里,没有功利与浮华,只有互相扶持、共同成长和默默守护。 2013年的北京,八宝山殡仪馆内,哀乐低沉回荡。 张严平轻轻将一张莫扎特的《安魂曲》CD放进丈夫的口袋,泪水模糊了她的视线。 这是他生前最喜欢的音乐,她希望它能在另一个世界里继续陪伴他。 她送别的,是一位为中国航天事业奉献一生的老人——杨南生,一位用毕生热情书写责任与爱的科学家。 回到1986年,29岁的张严平不顾父母的反对,毅然嫁给了比自己大36岁的杨南生。 这段跨越年代的婚姻,当时在亲友和社会间引起了不少议论。 张严平毕业于山东大学中文系,1982年被分配到北京新华社,正式开始了她的记者生涯。 1980年,“东方红一号”成功发射时,她只有15岁。 当时,她正坐在学校的教室里,通过广播听到这条振奋人心的消息,心潮澎湃之下,还即兴作了一首小诗。 那个年少的她,万万没想到,日后自己生命中的挚爱,竟会出现在参与制造这颗卫星的人之中。 1985年的全国人大会议上,张严平作为新华社的记者,负责采访科学家杨南生。 初次见面,杨南生沉稳而温和,他的学识和人格让张严平印象深刻。 采访结束后,两人开始保持书信往来,信件里,杨南生欣赏她的思考与独立,张严平则被他的智慧与胸怀深深吸引。慢慢地,爱情的火苗在两颗相隔36年的心里悄然点燃。 这段感情起初遭到了张严平父母的强烈反对,他们无法理解女儿为何会爱上年龄差距如此悬殊的男人。 但随着时间推移,杨南生的品格、稳重以及对国家航天事业的巨大贡献打动了他们,最终默许了这段婚姻。 婚后的生活虽平凡,却充满温暖与喜悦。杨南生在爱情的滋养下,仿佛又焕发了年轻的光彩。 他带着张严平散步在清晨的北京胡同里,谈论书籍与文学,分享音乐的感动,或者静静坐在窗前,品茶聊天,度过了一段段平和而充实的时光。 两人的日子简单,却因彼此陪伴而闪着光。 85岁那年,杨南生突发急性胃溃疡,剧烈的疼痛让人几乎无法忍受。 由于住房条件有限,他们一家三口仍挤在单位分配的那间老旧砖房里,建于上世纪50年代,没有电梯,楼梯狭窄。张严平只能小心翼翼地扶着丈夫,一步一步将他从三楼搬下。 到达医院后,他们却因为没有携带医疗卡,被医院拒之门外。 情急之下,张严平忍着泪水,哽咽着向医生说明情况,恳求他们接收杨南生。终于,在她的坚持下,丈夫才得以入院。 这一经历让张严平意识到,丈夫急需更舒适、安全的生活环境,但多年的住居问题却始终无解。 2011年夏天,一场暴雨让他们的困境雪上加霜。屋顶漏水严重,客厅里水流如注,家具和地板都被泡湿。 张严平用家中所有的锅碗接水,同时拨打电话求助,但回应的只有推诿和敷衍。 绝望和愤怒交织之下,她严肃地表示,如果无人出手,她可能采取极端措施。 最终,几名工人姗姗来迟,将漏水问题解决。 为了改善丈夫的生活,张严平四处奔走,上访写信,但屡次碰壁。 直到航天大院的两位老同志得知情况,他们联名致信中央组织部,详细陈述了杨南生的历史贡献和生活困境,事情才迎来转机。 在组织的关怀下,杨南生的住房和医疗问题终于得到妥善安排。 2013年,杨南生走到了生命的尽头。 杨南生去世后,张严平尊重他的遗愿,将骨灰撒入大海。 她用文字记录下两人的人生与爱情,将这段跨越岁月与时空的情感写成了超过300万字的《君生我未生》,以此纪念他们真挚而长久的爱情。 资料来源:扬子晚报