1949年,二野解放大西南,一队穿着破旧的农民走了过来,对他们说:“同志,我们是红军,在等待周副主席的命令!”

上世纪三十年代,中央红军主力为了摆脱国民党大军的围追堵截,决定北上转移,可国民党蒋介石调集几十万兵力,死死盯住长江一线,不让红军过江。中央领导层一看,这么硬扛不行,得想点办法分散敌人的注意力。于是,就抽调了部分精干力量,组建了川南游击纵队,任务就是伪装成主力部队,在川南地区活动,吸引国民党军的火力,给主力创造机会。

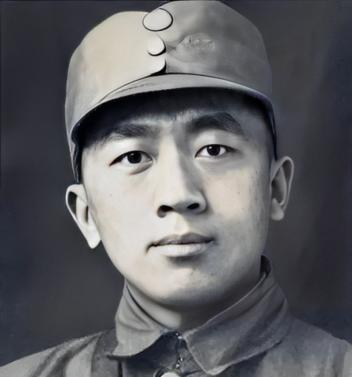

这支队伍最初有四百多人,从警卫通讯排、政治保卫局第五连这些单位选人,还和当地叙永的游击队合编。领导班子是徐策任特委书记兼政委,王逸涛当司令员。王逸涛本来是叙永游击队的头头,带了些本地力量进来。纵队一成立,就开始行动,多次出击,攻下几座城镇,搅得川军刘湘部团团转。刘湘以为红军主力还在川南,调了好几万兵力围剿,这就为主力红军二渡赤水、巧渡金沙江争取了宝贵时间。可以说,没有这支队伍的牺牲,主力转移的路子会更难走。

可敌人的围剿越来越猛,纵队损失也大。1935年5月,王逸涛的妻子被敌人抓了,他扛不住压力,就投降了国民党,当了叛徒,还帮着敌人对纵队发起进攻。到7月,政委徐策在战斗中重伤牺牲,队伍从几百人打到只剩不到一百。剩下的战士们没放弃,在刘复初和龙厚生的带领下,1936年初重组成了川滇黔边区抗日先遣队,刘复初当司令员,龙厚生任政委。可敌人没放松追击,刘复初后来被俘,龙厚生牺牲,队伍又散了,只剩几十人分散在山区打游击。

这些年,他们一边躲避国民党军的清剿,一边帮当地老百姓干活,讲些革命道理,慢慢又把队伍拉起来。到1949年,已经发展到上千人。国民党溃败了,二野部队进军四川,解放大西南。在川南,二野的一支部队遇到这群人,他们自称是红军,等了十四年周副主席的命令。周副主席就是周恩来,那时候红军改编后,大家习惯叫周总理了,可这些人还用老称呼,因为他们和外界断了联系那么久。

二野部队觉得奇怪,上报了情况,一层层传上去,周恩来很快就知道了这事。他确认这是川南游击纵队的那支余部,激动得手里的笔都掉了,马上指示查实。调查下来,果然是他们,这些人在大山里坚持了十四年游击战,没投降,没散伙,一直等着上级命令。

周恩来连夜发电报给二野政治部,要他们好好安置这些战士。二野照办,给他们安排了位置,编入正规部队,提供衣食住行。那个叛徒王逸涛,解放后被抓,1950年枪毙了,算是对历史的交代。

重组后的先遣队,也没好到哪儿去。刘复初被俘,龙厚生战死,剩下的几十人,东躲西藏,靠着帮老百姓种地、修路,换点吃的,传播点想法,才一点点壮大。抗日战争爆发后,他们名义上改了抗日先遣队,可实际还是在边区游击,国民党没少派兵“剿匪”。八年抗战,国民党在前线打日本人,这些人却在后方耗着,国民党也没把他们当自己人看待。

解放战争打响,二野从中原杀到西南,国民党节节败退。可这些游击队员,还在山里等着命令。他们没无线电,没报纸,信息闭塞,只能靠巡逻哨兵看到二野的红五星帽徽,才认出是自己人。十四年啊,从1935年到1949年,多少人老了,死了,新人又进来。坚持下来不容易,不是光靠口号,是实打实的苦日子过出来的。

周恩来知道后,那反应挺接地气的,手抖笔掉,说明他也没忘这些老同志。安置他们,不是什么大恩大德,是该做的。毕竟,这些人是为革命流过血的。二野政治部执行得快,很快就融入了大部队。西南解放后,新中国成立,这些人有的继续当兵,有的转业地方,成了建设的一员。如今看这个历史,得说革命胜利来之不易。