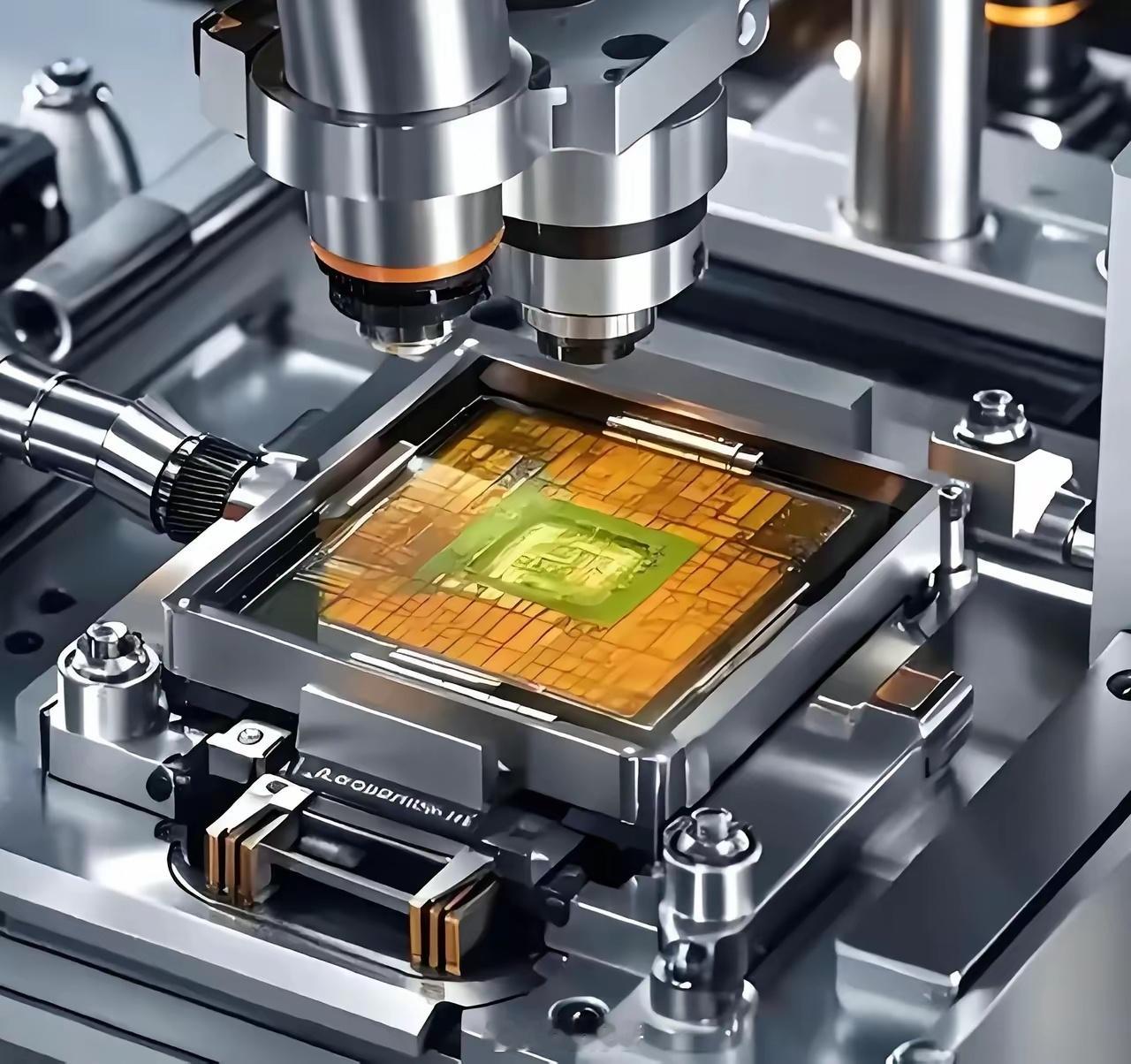

我国顶尖半导体教授李爱珍,申请中科院院士被淘汰,不料2007年,她竟然摇身一变成为了美国科学院的外籍院士,面对记者采访,她淡然院士:感谢祖国的栽培! 1985年,年逾花甲的李爱珍,在上海冶金研究所里正屏息凝神,注视着眼前那台凝聚了她和团队数年心血的仪器。 当屏幕上终于生成了那组准确无误的数据时,实验室爆发出压抑已久的欢呼。 因为,中国首台自主设计制造的量子级联激光器样机,宣告成功! 这一突破,不仅填补了国内空白,更打破了西方在红外光学核心器件领域的技术垄断。 然而,当这份科研成果摆在中科院院士评选的案头时,却因一道“65岁年龄上限”的硬杠杠,将时年64岁的李爱珍挡在了门外。 而这并非偶然的失之交臂,因为这已经是第四次申请中科院院士了! 李爱珍的科研之路,始于对知识的渴望与时代的召唤。 1936年,她出生于福建石狮一个华侨家庭。 父母虽远渡重洋谋生,却深知教育之重,从小就培养女儿养成求知若渴的品行。 1954年,李爱珍以优异成绩考入复旦大学化学系,主攻稀有金属化学。 那个年代,国家百废待兴,急需科技人才。 毕业后,她被分配到中国科学院上海冶金研究所。 初期的她,准确的响应着国家战略需求,毅然投身当时国内几乎一片空白的半导体材料研究领域。 这一“转行”,开启了她与半导体长达半个多世纪的不解之缘。 七十年代末,改革开放也到了科学界。 1980年,李爱珍获得了一个机会赴美国卡内基梅隆大学做访问学者。 彼时中美科技差距巨大,西方在半导体前沿领域对中国实行严格的技术封锁。 在CMU的实验室里,李爱珍疯狂的学习当时最先进的分子束外延技术。 这种一种十分细致的技术,被誉为制备高性能半导体器件的“精密绣花针”。 那段时间,看到我国与西方有着如此之大差距的李爱珍暗下决心:“一定要把这门技术带回中国!” 两年后,李爱珍谢绝了美方的挽留,回到上海。 她深知,国家送她出去,是期望她学成归来,为祖国填补空白。 然而,想象丰满,现实骨感。 国内不仅缺乏MBE设备,更缺乏相关的技术资料和配套支撑。 她只能一切从零开始。 李爱珍带领团队,克服经费短缺、设备简陋的重重困难,从设计图纸到加工零件,从搭建真空系统到调试控制程序,开始了艰难的自主研制之路。 无数个日夜,她和团队啃着干粮守在仪器旁,反复试验,不断失败,又不断重来。 1985年,凝聚着无数心血的国产分子束外延设备终于研制成功! 这台“争气机”的诞生,不仅使中国成为世界上少数掌握MBE技术的国家之一,更直接催生了后续量子级联激光器等重大突破。 利用这台设备,李爱珍团队在红外半导体材料与器件领域取得一系列开创性成果。 她的工作,也同时为中国的红外光电子学科奠定了坚实基础,培养了一大批骨干人才。 正是基于这些奠基性的贡献,李爱珍的名字进入了中科院院士的候选名单。 然而,从1985年首台QCL成功开始,她连续四次申报中科院院士,均告落选。 原因并非学术成就不够,而主要在于当时的硬性规定:“候选人年龄原则上不超过65岁。” 当她取得QCL这一标志性成果时,距离年龄上限仅差一岁。 而此后的申报,却始终因为年龄问题成为了一道门槛。 此外,她深耕的半导体材料与器件领域,在当时相对“小众”,竞争激烈,也可能影响了评审结果。 面对落选,李爱珍十分豁达,从未公开抱怨,也从未停止科研脚步。 在她看来,院士头衔固然是荣誉,但并非科研的终极目标。 她常对身边人说:“我只记得国家给了我什么?从不记得国家没给我什么。” 这份感恩与专注,让她将全部精力继续倾注于实验室和学生培养上,在红外量子级联激光器、量子点激光器等更前沿领域持续探索。 令人意想不到的是,二十二年后的2007年,一封来自大洋彼岸的信件打破了李爱珍平静的科研生活。 美国国家科学院通知她,由于她的开创性贡献,特别是对量子级联激光器发展的卓越推动,正式当选为该院外籍院士。 消息传来,轰动国内科技界。 李爱珍成为首位获此殊荣的中国女科学家,也是极少数未获本国科学院院士却先获美国科学院院士的科学家之一。 这一荣誉,是国际科学界对她数十年潜心研究、取得世界级成就的高度认可。 在颁奖现场,她面对镜头表示:“这个荣誉,首先归功于我的祖国对我的培养。没有国家的支持,没有研究所的平台,没有团队的协作,我不可能取得这些成绩。” 她强调,科学无国界,但科学家有祖国。 她的成就属于中国科学界,她的根始终深植于这片土地。 李爱珍她的名字,她的贡献,早已超越了任何头衔的界定,成为中国科技自立自强征程中,一座无声却无比坚实的丰碑。 主要信源:(中国科学报———美科学院外籍院士李爱珍:科研是生命的绝大部分)

![找大学生暑假带娃一个月[惊恐]](http://image.uczzd.cn/15590554757434388706.jpg?id=0)