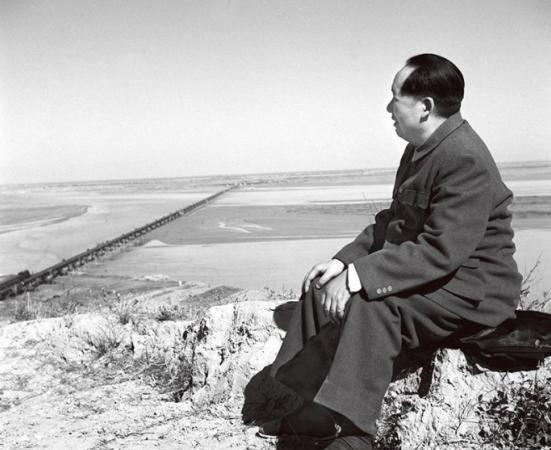

76年毛主席去世后,李敏致电高智:高叔叔,你为何还不来悼念爸爸 “1976年9月13日晚上七点,电话里传来李敏焦急的声音:‘高叔叔,你为何还不来悼念爸爸?’”说话的姑娘在北京,握着话筒的老人身在西安,两地相距千里,却因同一份悲痛被拉到了一起。短短一句询问,把高智心底压了三天三夜的愧疚瞬间击穿。电话挂断,他对妻子霍碧英低声嘀咕:“我得去北京,再迟一步都说不过去。” 从西安到北京的特快车在夜色中呼啸,高智靠在车窗,烈酒的后劲和内疚一股脑儿往上冲。乘警来回巡视,他却一动不动,反复回味1976年9月9日那个噩耗。他对同事发火,对自己发火,最终还是扬不起胆子踏进北京城。直到李敏一句“爸爸一直惦记您”,才像一记闷棍把他打醒。 到京的第二天下午五点,高智随悼念队伍步入人民大会堂。灵堂肃穆,挽幛林立,他攥着白花,脚步却像灌了铅。那一刻他明白,自己不只是来送别领袖,更是来偿还一份迟到十余年的承诺——陪毛主席重走黄河岸。可承诺被耽搁,黄河成了永远的缺口。 高智第一次在主席面前提到黄河,是1962年春天。那天清晨六点,中南海的桃花还没开,毛主席却已经翻完一摞文件。他招手:“高智,你也要下去锻炼啦。”听见这句话,高智心里“咯噔”一下——去西安意味着离开十年的岗位,也意味着和主席的日夜相伴戛然而止。他沉默半晌,咬牙回答:“我想回陕北老家工作,也顺便给您探探路。”主席笑了:“好嘛,替我看看黄河,替我看看老乡。” 此后一别,就是两年。那段日子里,高智白天跑单位、跑工地,每到夜里却被思念拉回丰泽园。他常在笔记本上画路线:从宝鸡到延安,再到吴堡,最后沿黄河北上。行程一再修改,却始终没等到首长的出行命令。 1965年1月,高智借赴印尼访问前路过北京,终于又坐进主席卧室。毛主席依旧斜靠床头,看报时拿笔圈圈点点。见他进门,丢下报纸便伸手相握:“你那边情况怎样?黄河水大不大?”高智把自己调研得来的山川河道一股脑讲完,主席听得兴味盎然,还打趣:“看来我得跟着你混口黄河水喝咧。”两人谈了四十多分钟,临别握手时,主席语气格外郑重:“忙完了常来坐坐,我还想听你讲陕北味儿的笑话。”高智笑着答应,却不料这竟是最后的面对面。 接下来的十年,西安的公务纷至沓来,高智一次次写好请示,准备北上却又被突发任务堵回原地。他把带不走的思念写进包裹,寄去一袋袋陕北小米。秘书处来电转告:主席收到后熬粥喝,说味道正。“他老人家喝粥掉泪”,这句话让高智心里酸得说不出话。正因如此,当76年9月9日消息传来,他一口闷下一大杯白酒,脑子里反复蹦出一句:我还欠主席一趟黄河行。 遗憾被时间钉死,却没能让高智停步。悼念结束后,他病倒了,一个多月都没离开病床。痊愈后,他把过去和主席合影、书信全都翻了出来,分类注释,写下数十万字的说明。朋友劝他多休息,他摆摆手:“这是我能做的最后一点事。”1980年代,两本《毛泽东与亲属》《毛泽东与身边工作人员》公开出版,研究者们视若珍宝,有的章节至今仍被引述。 岁月推进到2016年,高智因心脏疾病住进西安某医院。轮椅边堆着医嘱,他却只盯着床头那张旧照片——1962年在丰泽园,同主席肩并肩的合影。7月的一天,病房来了位特殊客人,毛新宇带着妻子和孩子轻声喊他“高爷爷”。老人费力抬头,声音沙哑却清晰:“我想主席啊,后悔当初离开他。”一句话说完,他仰躺在病榻,泪水顺着皱纹滑到枕头。那一刻,病房沉默得只剩心电监护的嘀嗒声。 2016年9月9日上午,西安秋雨未停,高智在医院安静闭眼,终年八十八岁。医护人员查阅身份信息时,惊讶地发现这天恰是毛主席逝世四十周年整。有人低声感叹:他还是选了同一天离开。对此巧合,历史学者并无定论,但熟悉他的人都懂——这或许是老秘书对那份承诺最执拗的回应。 黄河的风依旧吹向关中平原,延安的窑洞灯火早已换了电光。高智没能陪毛主席重走那段河岸,却把回忆与资料整理得井井有条,留给后来者静静翻阅。对老一辈革命者而言,有些愿望无法兑现,责任却能在纸墨间延续下去,这大概就是另一种“前站”。