1996年,一位白发苍苍的老者颤巍巍走进军营,热泪盈眶地向首长敬礼:"报告首长,使命已达,请下达新指令。"这突如其来的场景,让在场官兵无不为之动容。 【消息源自:《解放军报》1996年12月特刊《永不褪色的军魂——记老兵常孟兰归队纪实》及军事学者王定庆回忆录《寻找我们的兵》2008年版】 1948年深秋的华北平原上,枯黄的芦苇在风中簌簌作响。常孟兰蹲在桑园镇外的土沟里,把最后五发子弹挨个擦亮塞进弹夹。这个25岁的排长扭头看了眼身后——七个年轻战士正趴在掩体后,有人往枪管上绑防止反光的破布,有人往怀里揣两颗边区造手榴弹。 "排长,主力部队该撤出五里地了吧?"刚满十八岁的小战士张栓柱凑过来,喉结紧张地上下滚动。常孟兰摸出怀表——这是连长临行前塞给他的德国造,表盖内侧还刻着"革命到底"四个字。"再守二十分钟。"他说这话时,远处公路已经扬起国民党第三军的坦克履带掀起的烟尘。 这场阻击战比预想的惨烈十倍。当第三辆美制谢尔曼坦克碾过第一道防线时,常孟兰亲眼看见机枪手老王被履带卷起的碎石削去了半边脸。他们用光了所有反坦克手雷,最后是靠点燃整片芦苇荡才逼退钢铁巨兽。天黑前,阵地上只剩常孟兰和两个负伤的战士还能动弹。 "排长,你腿在流血..."右臂中弹的赵大勇撕开绑腿要给他包扎。常孟兰却突然把怀表塞进他手里:"你带着小刘往东走,找大部队报告情况。"两个战士红着眼不肯动,他猛地拔出手枪:"这是命令!我留下吸引火力!"多年后赵大勇回忆,排长最后的身影是举着冒烟的炸药包冲向敌军侧翼,像棵燃烧的杨树扎进夜幕里。 突围后的常孟兰像只离群的孤雁。他在石家庄郊外的玉米地里高烧三天,被老乡救醒时发现左腿永远留下了三寸长的弹片疤痕。此后的岁月里,这道疤痕在寒冬总会隐隐作痛,就像他心底那个未愈合的伤口——每次向当地驻军打听老部队番号,得到的总是摇头:"华北野战军早整编了,您说的八连怕是..." 1984年春天,62岁的常孟兰在军事学院训练场边捡废铁丝时,看见新兵们正在练习当年他们打坦克的战术。白发苍苍的老人突然冲进训练区,夺过教练员手里的红旗亲自示范侧翼包抄路线。时任副院长的王定庆闻讯赶来,只见这个穿着补丁棉袄的老农正用木棍在地上画作战地图,每一处火力点标注得分毫不差。 "老同志,您当年是...?" "华北野战军第八连二排,常孟兰。"老人挺直腰板的瞬间,王定庆仿佛看见三十多年前那个带着七名死士阻击敌军的年轻军官。 1996年隆冬,辽宁本溪郊外的炮兵团门口,哨兵发现个雪人似的老者倒在警戒线外。昏迷中的老人右手始终紧攥着个布包,里面是1948年的党员证、五发锈蚀的子弹和半块怀表残片。团长看到表盖上"革命到底"的刻痕时,全团正在饭堂看纪录片《大决战·淮海战役》——荧幕上恰好闪过华北野战军的冲锋镜头。 "报告团长!华北野战军第八连二排排长常孟兰,奉命完成阻击任务,现存五发子弹如数上交!"病床上的老人突然挣扎着敬礼,团长发现他枯瘦的手臂上有道三寸长的伤疤。后来整理档案才知,当年接令坚守的八连二排,在军史记载里始终标注着"全员牺牲"。 2004年清明,常孟兰的骨灰盒被安放在老部队荣誉室。覆盖党旗时,有人注意到骨灰盒里除了那把战场带回的土,还静静躺着半块终于走动的怀表——表盖内侧新刻了八个字:"任务完成,归队复命。"

喵喵呜哒

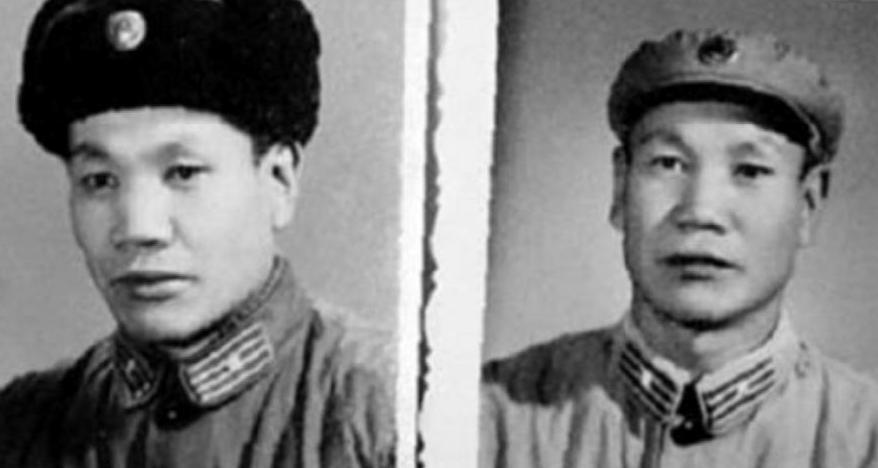

老英雄