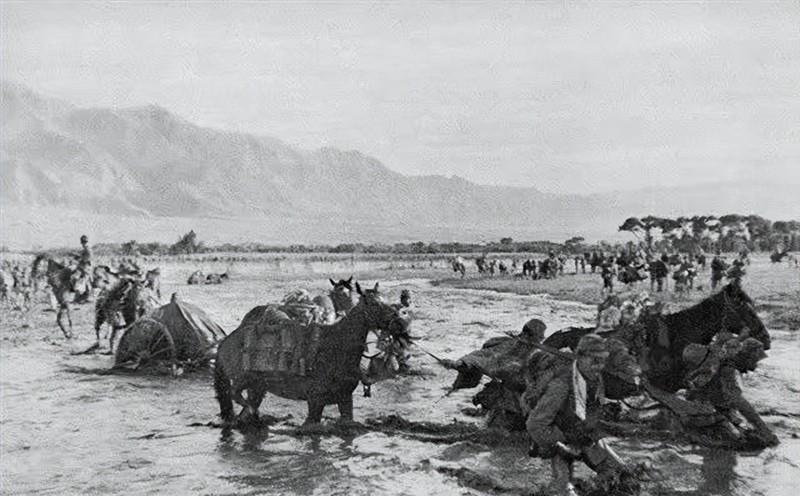

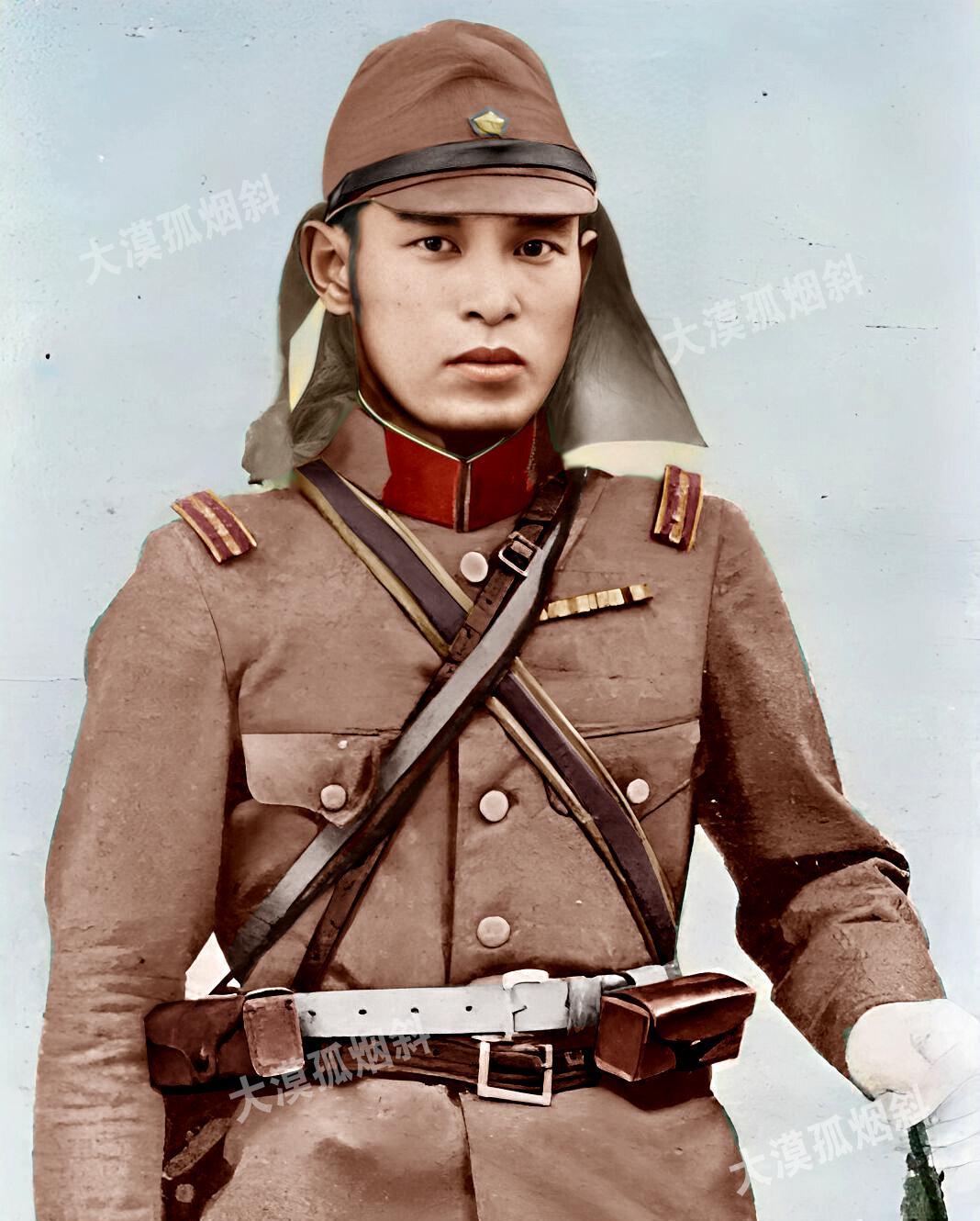

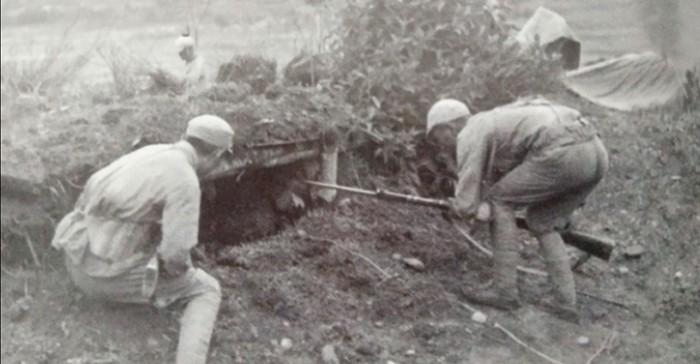

[中国赞]抗战胜利后,七万多匹日本军马成了烫手山芋:这些东洋马可不是普通牲口,当年小鬼子为了养它们可下了血本。从阿拉伯引进种马,在北海道搞专业马场,硬是把日本土马改良成能拖大炮、跑山路的战争机器。最绝的是1941年,鬼子一个联队光军马就配了一千多匹,比人还金贵。 (信源:《日本投降后留下的大批军马这一重要战略资源,为何“人间蒸发”?》《战争与日本马》) 1950 年朝鲜,冰河如刃。志愿军连长王茂财在雪堆旁发现一匹冻僵的枣红马,它蹄子有旧伤,臀部烙印在风雪中依稀可见关东军特有的樱花图样。谁能想到,这匹本应在五年前成为胜利战利品的东洋军马,竟孤零零倒在异国冰河上? 这并非个例。早在四年前,山东大旱的龟裂麦田里,乡民也曾发现过饿死的马尸。皮毛被割去做鞋底,只剩下一副像搓衣板的肋骨,和那个深深刻入皮肉的樱花烙印,无声诉说着它不凡的出身。 这匹马和它在朝鲜的同伴,都属于同一批“消失”的群体——抗战胜利后,中国接收的七万余匹日本军马。它们的下落,其实早就有了答案。 故事的开端,源于一场深重的屈辱。1900年,八国联军踏入北京,看着日军队列里那些身高不足一米四的“小矮马”,欧洲骑兵们笑得前仰后合。这场集体嘲笑,深深刺痛了日本的自尊。 他们痛定思痛,不惜血本引进阿拉伯马的基因与欧洲大块头战马的血统,改造马匹的质量问题。终于经过多年的研究,才成功的改良出了速度耐力都兼具的“东洋三型”军马。 同一时期,中国马政在百年沉疴中衰败。自宋朝将皇家养马场改为农田,核心战略资源马便注定流失。民国时,政府有心改良却屡犯错,重金购买的宝马却繁育不良。战争未全面爆发,双方在马匹“机动装备”上差距已巨大。 当战火燃起,这些东洋军马立刻成了侵略机器的命脉。在那个卡车缺油就趴窝的年代,正是这群牲口拖着山炮穿过沼泽、攀上绝壁。为了弥补本土产量的不足,日军开始在中国大肆强征本地骡马,不过这些被抓来的“壮丁”远不如它们的日本远亲皮实。 有被抓去喂马的乡民回忆,他们曾偷偷往马槽里掺生黄豆,让外来的杂交种肚胀而死。村民们也会在夜里向日军马槽偷撒辣椒粉,搅得整个营地鸡犬不宁。 然而,在侵略之外,也有抵抗悲歌。战场上,马匹是中国的“哑巴英雄”。在战斗的时候他们是主要的运输工具,马倒下后,士兵以马尸为掩体冲锋。 一纸降书,战争终了。1945年秋,南京受降仪式上,清单白纸黑字写着“军马:七万四千一百五十九匹”。这个数字甚至超过坦克,本应是胜利桂冠上最耀眼的宝石。 谁知,这份荣耀很快就在现实的混乱中瓦解。当这批高头大马被集中送到马厩时,迎接他们的并不是新鲜的草料,而是发霉的干草。更致命的是经济压力。在那个物资极度匮乏的年代,一匹东洋马每天的口粮,相当于三个士兵的伙食。这成了后勤部门无法承受之重。 于是,高层一句“打开厩门任其流散”,便宣判了这批战略资源的死刑。仅仅半年,1946年联勤总部的报告显示,南京登记接收的军马凭空消失了三万匹。而有部门向上级申请战马,可最后得到的却只有一多半,而剩下的是用骡子替代。 与此同时,对机械化的盲目崇拜蔓延。他们认为使用骡马运输太过落后,但当时我国的路面还都是土路,并不能使用开车进行输送。 历史的尘埃就此落定。这批战马最终的结局不过也都是走向了死亡。而这批优良的战马也没能继续延续基因。不过更讽刺的是后来要组建骑兵队,但却因为没有战马,只能用毛驴替代。 这七万余匹军马的“人间蒸发”,从来就不是什么谜案,而是一场由战争创伤、体制混乱、战略短视与管理失能共同导演的必然悲剧。它如同一面镜子,映照出一个国家在胜利的狂喜过后,消化与转化胜利果实能力的缺失。 这究竟是那个动荡年代的无奈之举,还是反映了更深层次的国民性与制度性问题?如果历史可以重来,善用这批战利品,又是否真能改变一个民族的命运轨迹?这些旧蹄痕,至今仍在发问。