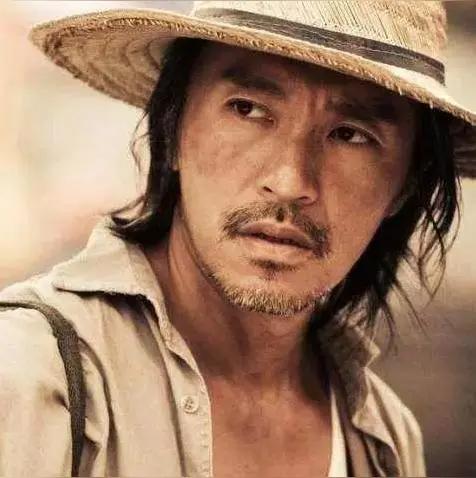

当年,陈国军筹拍《末路1997》,可演白宝山的演员突然说:“得给我加薪,不加薪我就不拍!”这让陈国军愤怒,不久后,一个人的出现解决了陈国军的难题。

1996年的夏天,新疆的戈壁滩上,导演陈国军筹拍《末路1997》。

饰演白宝山的一位吴姓演员,突然撂下狠话:“不加薪50%,这戏我不拍了!”面对如此“狮子大开口”,陈国军当即让他“滚”。

可白宝山这个角色是全剧的灵魂,前期的心血不能白费。

就在剧组停工的第三天,一个名叫丁勇岱的演员出现了,他穿着洗得发白的牛仔裤,背着一个帆布包,里面装着一摞关于白宝山的案卷和纪录片。

当晚,陈国军熬夜看了丁勇岱的片段,看到他演的养路工为了保护路段,跟偷铁轨的贼对峙时,眼里的血丝和紧攥的拳头,突然心里一动:“叫他来试戏。”

丁勇岱来的时候,试戏片段是白宝山在监狱里第一次跟狱警起冲突。

他没说话,只是盯着墙角看了30秒,突然转身,眼神里的温顺瞬间褪去,取而代之的是一种压抑到极致的狠戾,嘴角甚至带着一丝冷笑。

“就他了。”陈国军拍了板。

他后来回忆:“我要的不是‘像’,是白宝山骨子里的矛盾——对家人的软,对世界的硬。丁勇岱试戏时,眼里有这股子拧巴劲儿。”

进组后的丁勇岱,成了剧组的“怪人”。

为了贴近白宝山长期坐牢后的瘦削,他每天只吃一个馒头,半个月瘦了12斤,颧骨凸出来,眼窝深陷;

为了找“悍匪”的状态,他总一个人跑到戈壁滩上,盯着远处的沙丘发呆,有时一站就是两小时。

剧组的人都说“丁老师魔怔了”。

有场戏是白宝山回家看母亲,进门时要带着杀气,看到母亲递过来的饺子,眼神又得瞬间软下来。丁勇岱拍了17条才过。

第17条时,他进门的瞬间,拳头还攥着,可看到道具组准备的饺子(其实是凉馒头),眼眶突然红了,拿起“饺子”往嘴里塞,眼泪混着馒头渣往下掉。陈国军在监视器前红了眼:“这就是白宝山,再狠的人,心里也有块软肉。”

最苦的是拍沙漠逃亡戏。

三伏天的戈壁,地表温度超过40度,丁勇岱穿着厚重的棉袄,背着道具枪,在沙地里跑了一遍又一遍,中暑晕倒了两次。

醒来后,他喝口藿香正气水,继续拍:“白宝山逃亡时比这苦,我这点算啥。”

他还特意去监狱旧址体验生活,跟看守聊白宝山的细节:“他说话声音很低,走路总拖着脚,好像随时准备蹲下。”

这些观察都被他融进角色里——剧中的白宝山,很少大声说话,可每个字都带着压迫感;

走路时肩膀微晃,却总在拐角处突然挺直,像头警惕的狼。

《末路1997》播出后,丁勇岱火了。

观众说:“丁勇岱演的白宝山,看一眼就后背发凉,太真实了。”

有人在街上认出他,吓得赶紧躲;

电视台的访谈邀约排到了半年后。

可丁勇岱推掉了大部分:“我是演员,不是白宝山,别让角色的光环盖过演技。”

他依旧住在剧团分配的老房子里,买菜时跟摊主讨价还价;

接戏只看剧本,不管片酬多少——《琅琊榜》里的梁帝,戏份不多,他却研究了三个月的史书;

《人世间》里的周父,他提前去长春的老厂区,跟着退休工人学抽烟袋、唠家常。

合作过的演员说:“丁老师从不聊八卦,片场休息时就看剧本,标注得密密麻麻。”

他跟女演员搭戏,永远保持距离,拍亲密戏前会提前沟通:“哪里不合适,咱们随时调整。”

入行40年,零绯闻,零差评。

有次采访,记者问他:“当年那个加价的演员,后来后悔吗?”

丁勇岱笑了:“不知道,也不重要。演员这行,靠的是角色说话,不是价钱。你把角色演活了,观众自然记得你;演砸了,加再多钱也没用。”

丁勇岱的故事,像一面镜子,照出了演艺圈的两种活法:有人把拍戏当生意,算计着每一分酬劳;

有人把角色当生命,琢磨着每一个眼神。

他用白宝山证明:真正的好演员,从不需要靠加价刷存在感。

他们藏在角色背后,把自己磨成角色的样子,让观众记住的不是演员的名字,而是那个活生生的人物。

就像戈壁滩上的石头,看着普通,却经得住风吹日晒,最终在时光里沉淀出自己的重量。

如今的丁勇岱,依旧在片场跑着龙套,演着配角,可每个角色都让人过目不忘。

他说:“演员的初心,就是让观众相信‘我就是他’。做到这点,比什么都强。”