当年,张国立拉着王刚去找李保田说:“咱们三个组团拍戏,肯定火。”李保田却摆摆手:“戏都拍完了,我不玩了。”

随后,他就很少在银幕上出现。

1996年,《宰相刘罗锅》成了现象级剧集。李保田演的刘墉,刚正里带着狡黠,驼背佝偻的身形里藏着一身骨头,观众说“这才是真的刘罗锅”。

投资方趁热打铁,想拍续集,开出的片酬翻了三倍,张国立(饰乾隆)和王刚(饰和珅)都动了心。可李保田却一口回绝,他认为刘墉的故事该说的都说了,再拍就是“消费观众的喜欢”。

张国立劝他:“保田,观众爱看,咱就演呗,又不是瞎编。”

李保田却红了脸:“观众爱看,是因为咱拍得真。真东西不能兑水,兑水了,就成了糊弄。”

他收拾好行李,不等剧组挽留,直接回了家。

那时的演艺圈,早已流行“IP续拍”“流量至上”,李保田的“执拗”显得格格不入。

有人说他“假清高”,有人说他“不会变通”,他只在采访里淡淡说:“演员不是商人,不能光想着赚钱。

观众把时间给了你,你就得给人家真东西。”

李保田对“真东西”的较真,不止对自己,对身边人更甚,尤其是儿子李彧。

拍《钦差大臣》时,李彧演个小吏,台词念得磕磕巴巴,表情僵硬。

李保田在监视器前看了两分钟,“嚯”地站起来,当着全剧组几十号人的面,指着李彧骂:“你这演的是啥?小吏的谄媚不是挤眉弄眼,是藏在笑里的算计!你连角色的骨头都没摸到,还好意思站在这儿?”

李彧脸涨得通红,眼泪在眼眶里打转,却不敢顶嘴——他知道父亲的脾气,对戏不对人。

那天收工,李彧躲在角落抽烟,李保田默默递过来一瓶水,没提白天的事,只说:“明天早起半小时,我陪你走戏。”

后来李彧说:“我爸骂我最狠的时候,全剧组都以为我们父子俩要闹翻。可他转脸就去找导演,说‘我儿子悟性差,但肯练,多给他点时间’。”

李保田对儿子的严苛,藏着对“演员”二字的敬畏:“你是我儿子,更不能砸了‘演员’的招牌。”

他从不让李彧靠自己的名气接戏,却会悄悄把适合儿子的剧本塞给他,附张纸条:“这个角色市井气重,你多去菜市场逛逛,看看小贩怎么跟人讨价还价。”

那份藏在“严苛”背后的父爱,像他演的刘墉,看着硬,实则软得很。

让李保田彻底“得罪圈里人”的,是告制片方的事。

拍《钦差大臣》时,合同里写着“30集”,可拍到后期,制片方为了多卖钱,硬加了3集“回忆杀”和“无关支线”。

李保田看了成片,气得拍了桌子:“这是注水猪肉!观众花时间看,不是来看废话的!”

他找到制片方理论,对方笑着打哈哈:“保田老师,大家都这么干,多赚点钱不好吗?”

李保田没笑:“钱要赚得干净。你们这是骗钱,还是骗观众的信任?”

协商无果,他一纸诉状把制片方告上法庭,要求赔偿“因作品注水导致的名誉损失”。

官司赢了,他却成了圈里的“异类”——没人敢再找他拍戏,怕他“太较真,惹麻烦”。

那段时间,李保田没戏可拍,就在家养花、养鸟。

朋友劝他“服个软,找个台阶下”,他却指着花盆里的草说:“你看这草,长歪了就得扶,不然就长废了。戏也一样,注水了不较真,演艺圈就成了烂泥潭。”

如今的李保田,快80岁了,活成了邻居口中的“怪老头”。

他不喜欢“热闹”,尤其是演艺圈的热闹。

有人找他参加综艺,开价七位数,他说“我演不好‘李保田’这个名人”;

有人想拍他的传记,他说“我的故事都在戏里,戏外没什么好说的”。

李保田的“犟”,从来不是跟世界较劲,是跟自己较劲——较劲角色够不够真,较劲作品够不够实,较劲自己配不配“演员”这两个字。

演艺圈里,有人靠圆滑走得远,有人靠流量站得高,而李保田,靠“认死理”活成了一面镜子。

他或许没赚到大钱,没一直站在聚光灯下,却让观众记住了“刘罗锅”的风骨,记住了一个演员对艺术最朴素的敬畏。

就像他说的:“戏比天大,观众比戏大。”这句话,够演艺圈学一辈子。

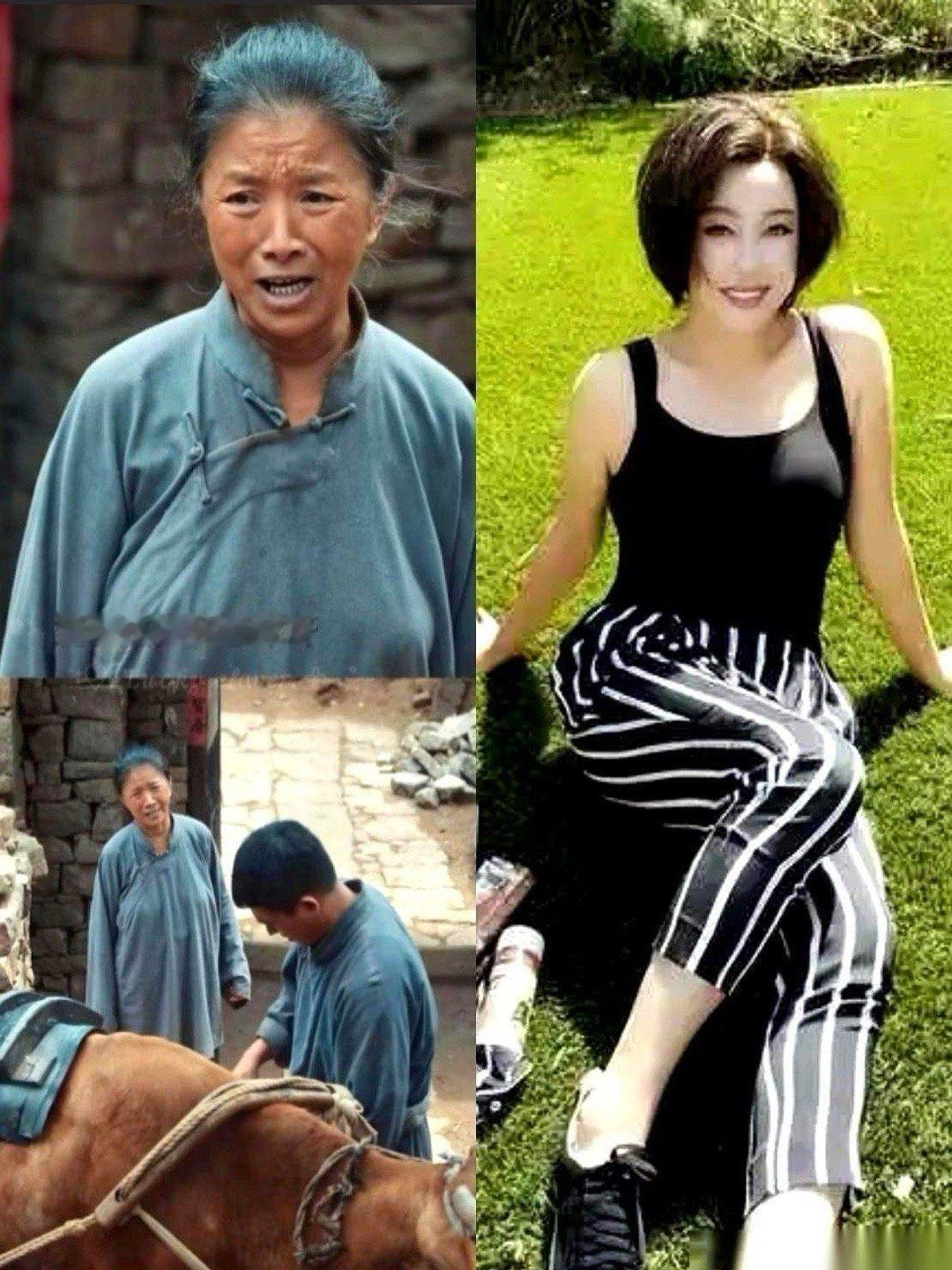

![整个剧组愣是没一个人看出来哪里不对吗[裂开]](http://image.uczzd.cn/3262737163206578502.jpg?id=0)

忍羽

李保田从此没戏可拍,演艺圈也确实成了烂泥潭,算双输吧