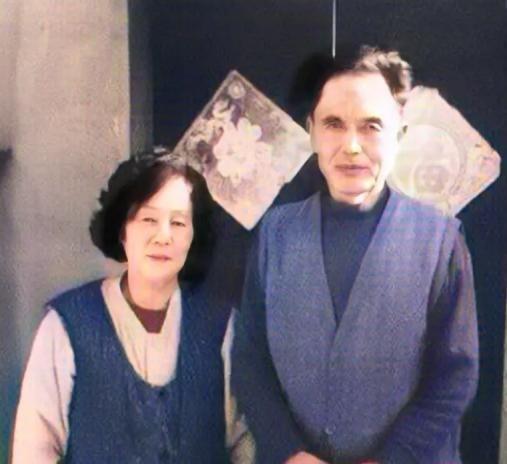

1958年,我国一名志愿军战士,为娶一位朝鲜姑娘,选择留在朝鲜,放弃我国国籍。然而当他到了晚年时,却申请数次,想恢复国籍。 王兴复,1932年出生在辽宁一个农村家庭,家里穷得叮当响,靠种地过活。1950年朝鲜战争打响,他18岁,响应号召加入志愿军,成了第39军115师343团的一名步兵。战场上他不含糊,参加过长津湖战役,那可是零下30度的苦仗。他带队炸过美军坦克,立过三等功,被评为“战斗英雄”。战争让他从毛头小子变成了硬汉,也见多了生死。1953年停战后,他没立刻回国,而是留在朝鲜帮着重建。 就在平壤附近的村子里,他认识了吴玉实。她16岁,家里遭了难,父亲战死,跟妈和弟弟过日子。王兴复常去帮忙,感情慢慢就生根了。战争刚停那会儿,日子苦,但两人互相支撑,挺有盼头。 1958年,志愿军要撤回中国,大家都高兴得收拾行李,可王兴复心里犯了难。他和吴玉实已经处了好几年,但部队有规矩,不让战士跟当地人结婚,更别提带家属回国。吴玉实家里也离不开她,走不了。摆在他面前就两条路:回国,断了感情;留下,放弃国籍。 这选择可不好做。回国是团圆,可丢下吴玉实他不忍心;留下就得跟祖国说再见。他想了好几宿,最后下定决心留下来。跟连长汇报时,他态度坚决,申请留在朝鲜结婚。部队批了,但条件是得加入朝鲜国籍。他办完手续,正式成了朝鲜人。战友走那天,他站在路边送别,心里五味杂陈,但还是选择了爱情。 王兴复和吴玉实结了婚,在平壤郊区安了家。政府安排他在小学教汉语,日子过得紧巴巴但踏实。吴玉实开小店补贴家用,俩人一起拉扯大三个孩子。他教孩子背唐诗,讲中国的事儿,心里总惦记着老家。生活平淡,挺温馨,可中秋一看月亮,他就想鸭绿江对岸的亲人。 1970年代,中朝关系缓和,他想回国看看,可手续太麻烦,没成。到了1980年,中国政策松了,他申请成功。1981年,他带全家回辽宁,踩上故乡的土,眼泪止不住。乡亲们热情,孩子们在这边读书,后来成家,他也加入退伍军人协会,讲抗战故事。 人老了,王兴复越来越觉得根在中国。朝鲜生活几十年,融入是融入了,但总觉得自己是半个外人。2000年左右,他开始申请恢复中国国籍,一次次递材料,可没那么容易批。朝鲜那边他有家有业,中国这边身份早就变了,政策上卡得严。他不死心,反复试,为啥?可能是打仗时流的血、老家那片土,还有对国家的感情放不下来。 他没等到恢复国籍就去世了,但这事儿让人感慨。年轻时为爱豁出去,晚年却发现国籍那根线怎么也剪不断。他的选择不完美,却真。