[太阳]1959年,毛主席时隔32年再次回到自己的老家韶山,在祭拜父母的时候,发现二老的坟墓早已破败不堪,还塌下去两个洞,有人问他要不要修一下,没想到毛主席却说:“不要修了,添点土就行了。” (参考资料:2024-09-09 BRTV北京卫视——毛泽东同志回韶山65周年《档案》带您重温毛主席的回乡之行) 1959年6月26日一大早,韶山冲还没全醒,毛主席就一个人悄悄出了门,这次回乡,是他32年来头一遭,没有警卫开道,也没有群众簇拥,五点多钟,身影已经独自走向村外那片埋着他父母的山坳。 或许是心里急,到了父母的合葬墓前,他才发现两手空空,什么祭品都没带,正当他静立着,一旁的警卫沈同折来一束松枝递了上去,这束临时找来的翠绿,成了他唯一的祭奠。 毛主席接过来,对着墓碑恭恭敬敬鞠了三躬,然后把松枝轻轻放在坟头,嘴里念叨着:“前人辛苦,后人幸福”八个字,说得轻,分量却重,只是这“幸福”二字,在当时那个特殊的年份里,听起来别有一番滋味。 毛主席的母亲文素勤,一位典型的中国传统女性,善良、坚韧,一辈子围着家庭转,曾被他赞为“吾母高风,首推博爱”,如今,他站在这座简陋得甚至有些破败的坟前,这份追思显得格外复杂。 当地干部看见墓上塌了两个洞,赶忙凑上前小声问,要不要安排人好好修一下,谁知毛泽东摆摆手,干脆地回绝了:“不要了,添一下土就行了”,他这人,向来实际,对形式上的东西似乎总带着一种本能的排斥。 祭拜完父母,私事办完了,公事才刚刚开始,毛主席转身便朝着自己生活了十几年的老屋——上屋场走去。 天亮透了,毛主席的行程也从个人的寻根,转向了与家乡的互动,在韶山学校,看着一张张年轻的脸庞,他兴致很高,不仅和师生们合影,还接过一条红领巾戴在了自己脖子上。 他笑着对大家表示,自己变年轻了,成少先队员了,这份刻意放低的姿态和幽默感,瞬间让他从一个遥远的领袖,变成了眼前一个可亲的“大朋友”。 接着,毛主席又去了毛家祠堂,算是对宗族传统尽了一份礼数,不过,真正让他释放天性的,还是韶山水库。 毛主席爱游泳是出了名的,尤其爱在大江大浪里搏击,到了家乡的水库,他自然不会错过,脱了衣服跳进水里,畅快地游了一番。 游到兴头上,毛主席还半开玩笑地给身边不会水的警卫们“上课”,亲自示范动作,末了还用他那独特的逻辑调侃道:“你们会蛙泳、蝶泳、自由泳,我只会立正、稍息、睡觉、坐凳子。” 几句玩笑话,就把游泳这项技能和军人、干部的日常作风联系起来,听得人发笑,又不得不佩服毛主席的机智。 傍晚时分,按韶山的规矩,远归的游子理应由乡亲们接风洗尘,可这次,毛主席却反了过来,他自掏腰包,在招待所摆了宴席,坚持要请父老乡亲们吃饭。 这顿饭,与其说是宴席,不如说是一场别开生面的座谈会,毛主席把姿态放得很低,鼓励大家尽管提意见,有什么说什么,哪怕话说的尖锐点也没关系。 席间,乡亲们也确实没把毛主席当外人,说了不少大实话,而他始终耐心地听着,不时点头,和大家一起讨论,这种场面,既是他对群众路线的践行,或许也藏着一份对自己一手建立的权力体系的检验。 酒过三巡,气氛正酣,毛主席举起酒杯,又一次展现了他的幽默感,他环顾四周,大声表示,今天请的客人绝大多数都到了,但还有一个“贵客”没请到,不是不请,而是请了,这位“贵客”也不会来。 满座的人都愣住了,面面相觑,都在猜这位“贵客”是谁,看着大家疑惑的表情,他才慢悠悠地揭晓了谜底。 其实答案一点也不复杂,“贵客”正是那些在土地革命中被他亲手推翻的地主和乡绅,这句玩笑话,听着轻松,背后却是一记精准的点题。 它像一枚楔子,悄然打入这场温情的乡情家宴中,提醒着在场的所有人:这顿饭,不仅是一个游子的还乡酒,更是一场革命胜利后的庆功宴,而他,即使在最富人情味的时刻,也从未忘记自己的立场和这场革命的底色。

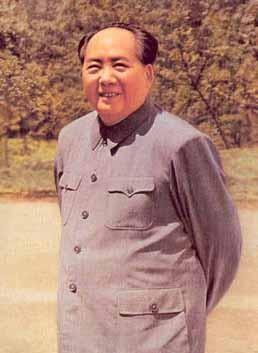

![感谢毛主席,为我们换了人间![赞]](http://image.uczzd.cn/16590831489990443066.jpg?id=0)