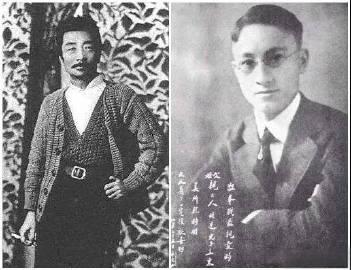

[中国赞]虽然徐志摩嫌弃张幼仪土气,但晚上却仍然跟她行“夫妻”之事,张幼仪晚年也曾回忆说:大婚当天,我们就圆房了。 (信源:百度百科——张幼仪) 1988年,纽约一处墓园里,一块刻着“苏张幼仪”的墓碑静静矗立。苏,是母亲的姓;张幼仪,是她自己。她的归宿,竟与“徐家”再无半点关联。那个曾被丈夫徐志摩轻蔑为“乡下土包子”的女人,究竟走过了怎样的路,才最终如此彻底地定义了自己? 故事的开头,是一场精准的家族投资,而不是什么两情相悦的佳话。徐家书香门第,需要一位门当户对的儿媳来传宗接代,保住体面。而张家是上海巨富,而兄长认为妹妹嫁给才子徐志摩,是为家族财富锦上添花。 可年轻的徐志摩,满脑子都是自由恋爱,对这桩婚事从骨子里抗拒。当他看到张幼仪的照片,那句“乡下土包子”的嫌弃便脱口而出。 张幼仪却完全不同。她在学堂里就听说过徐志摩的名气,心里很是满意。于是,她顺从地退了学,回家准备嫁妆,甚至特意定制了一身西式婚纱,努力去迎合这位“新潮”的丈夫。 然而,大婚那天,徐志摩见到她本人,眉头拧成了一个疙瘩。新婚之夜,更像一场沉默的仪式。他一脸厌恶地脱下她的衣服,履行着作为丈夫的义务,全程冰冷,像在赶着完成一个任务,好让自己早日解脱。 婚后,两人白天相敬如宾。张幼仪给她端茶倒水,她都会立刻躲开,仿佛怕被她的“土气”沾染。夜里,他却会按时走近她的床,动作带着一股发泄似的狠劲,完事后又迅速抽身离去。张幼仪一度以为,夫妻本就如此。 直到长子阿欢出生,徐志摩好像完成了自己的任务似的。孩子满三个月,他以留学为名离开,只让妻子“看好家”,没多看儿子一眼。她这时才明白,自己只是生育工具,价值是为徐家诞下长孙。 但在家人的事压下,张幼仪去往英国陪读。但是张幼仪的日子并不好过,徐志摩对他依旧冷淡,她在异国他乡感到无助苦恼,而对徐志摩来说好像她活着就是罪恶。 真正的风暴在伦敦一个阴冷的冬日降临。张幼仪拿着孕检单找到徐志摩时,他正收拾行李准备去剑桥,头也不抬地甩出两个字:“打掉。”而在这时张幼仪彻底死心了。但他还是没忍心打掉孩子。 没过几天,徐志摩就消失了,他被抛弃在了这个人生地不熟的地方。她想过死亡,可是当她摸到腹中跳动的生命,又想起远方的儿子阿欢,忽然咬紧了牙。为了孩子,也为了自己,她必须活下去。 她写信向德国的二哥求助,辗转到柏林,生下次子彼得,她明白孩子与那个冷漠男人再无关系。不久,徐志摩为给急于回国的林徽因交待,匆匆到柏林,拿着离婚协议,眼神躲闪称“林徽因要回国了,我不能再等”。 张幼仪平静签字,为旧身份画上句号。之后,她在裴斯塔洛齐学院攻读教育学,开始自己选课、支配生活,剪掉长发、换上洋装,轮廓逐渐清晰。 离婚后,两人踏上了各自追求“自由”的道路,结局却截然不同。 张幼仪,这个曾被丈夫唾弃的女人,在1926年回到上海。当她进入商界她也不在是谁的附庸,她只是她自己。后来她创立了自己的服装品牌,有接手了上海女子商业储蓄银行,让无数妇女第一次拥有了真正属于自己的存款。 而就在这时她发现,自己以前接触道德思想都是错误的。女子也可以以自身的力量站在高处。她不是谁的妻子,也不是谁的母亲,她只是她自己。 反观徐志摩,一生追求“爱、自由与美”,与林徽因幻梦破灭后,娶了追求浪漫且需物质供养的陆小曼。为维持陆小曼奢靡生活,他身兼数职、疲于奔命,日子远不如诗中洒脱。 1931年,他为省钱搭乘免费邮政飞机失事。这个想挣脱传统义务的男人,最终被新欲望困住,毁于现实重压。 晚年,张幼仪在美国定居,亲自整理出版了《徐志摩全集》。有人问她还恨不恨徐志摩,她只是淡淡地说:“我该感谢他,是他让我明白,女人不能只靠男人活。” 徐志摩用一生去反抗传统,却始终被困在家庭义务和个人欲望的矛盾中。而张幼仪,这个从婚姻起点就被牺牲掉的女人,反而在被抛弃后,挣脱了所有无形的枷锁,活成了一个真正拥有自由灵魂的现代女性。那块没有“徐”字的墓碑,就是她对自己这一生,最漂亮的注脚。