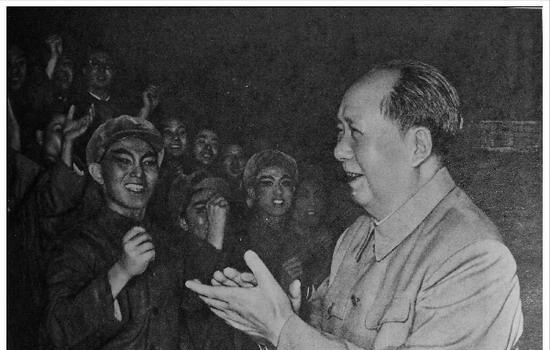

1967年,毛主席在观看《智取威虎山》时,听到杨子荣唱段“我恨不得,急令飞雪化春水,迎来春天换人间”时,他敏锐指出:“这句唱得好,但有一个字要改。” 毛主席是顶尖的语言大师,可不是随便夸的,他这人有个特点,不管是谁提的意见,只要说得在理,哪怕只是改一个字,他都乐意听、认真改。 1949年秋天,救国会的章乃器从香港到北平开会,听到《没有共产党就没有中国》这首歌,随口说加个“新”字更好。 没过多久,毛主席见了他就说:“你的意见很好,已经加上了。”就这一个“新”字,把共产党带领中国走向新生的意思说得明明白白。 到了1951年,国家要出兵朝鲜,一开始想叫“支援军”,黄炎培觉着“支援”这词不妥,容易让人觉得是要跟美国宣战,周总理也觉得有道理。 毛主席一听,拿起笔就改成了“志愿军”,“志愿”两个字,既说清了出兵是人民自愿,又避开了外交上的麻烦,这一字之改,藏着多大的智慧。 写诗的时候他更较真,1952年,山西大学的罗元贞给毛主席写信,说《七律·长征》里“金沙浪拍云崖暖”的“浪”字,跟前面“五岭逶迤腾细浪”的“浪”重复了,建议改成“水”。 毛主席很快回信感谢,后来再版的诗词就真改了,还特意注明是“不相识的朋友”提的建议。 还有《沁园春·雪》里“原驰腊象”,臧克家问“腊”字怎么讲,毛主席让他说说看法,臧克家建议改成“蜡”,跟前面“银蛇”对应更工整,毛主席当场就点头:“好,你替我改过来。” 看到杨子荣“打虎上山”那一段,唱词是:“我恨不得,急令飞雪化春水,迎来春天换人间”。 他当时就跟身边的工作人员说,这句唱得好,但“迎来春天”太直白,改成“迎来春色”就不一样了。 你看,“春天”说的是季节,听着平;“春色”呢,能让人想到冰雪消融后草木发芽、大地焕新的样子,一下子就有了画面,把革命胜利后的希望写得活灵活现。 演出结束后,毛主席还特意接见了全体演员,鼓励他们继续用艺术传递革命精神。 这一字之改,看着简单,其实藏着大学问,毛主席改的不只是字,是把抽象的感情变成了能看见、能摸到的形象。 “春天”只是个时间概念,“春色”却带着颜色、带着生机,让人一听就心里舒服。 他改的所有文字,都有这个特点:既准又活。说它准,是每个字都得落在点子上。 “志愿军”的“志愿”,比“支援”更合情理;《长征》里的“水拍”,避开重复还更显江水的力道。 说它活,是每个字都带着气儿,能让人动感情。 “蜡象”的“蜡”,比“腊”多了层光泽,跟“银蛇”放一起,雪天的壮阔一下子就出来了;“春色”的“色”,比“天”多了层味道,革命胜利的喜悦就这么跟着唱词钻进人心里。 更难得的是,他从不觉得自己的文字改不得。不管是专家教授还是普通作者,谁提的意见对,他就听谁的。 章乃器是民主人士,罗元贞是大学教授,臧克家是诗人,他都一视同仁,这种谦虚,是真把语言当成了服务人民的工具,工具好不好用,得用的人说了算。 他的语言里,还藏着古今中外的学问,你看他写东西,既能用“实事求是”这种老祖宗传下来的词,又能创造“为人民服务”这种一听就懂的话; 既能写出“苍山如海,残阳如血”这种有古诗词味儿的句子,又能说出“一切反动派都是纸老虎”这种老百姓一听就乐的大白话。 这种本事,叫博古通今,更叫深入浅出,把深道理变浅,把老智慧变新,让所有人都能接住、都能明白。 毛主席的语言功夫,从来不是耍笔杆子的技巧,而是跟他治国安邦的本事连在一起的。 他知道,语言不只是文字,是能团结人、鼓舞人的力量,一句顶用的话,能抵得上千军万马;一个贴切的词,能让老百姓心里的火苗烧得更旺。 真正的语言大师,从来不是把文字雕得花里胡哨,而是让每个字都长在时代的土壤里,扎进人民的心坎里。 毛主席就是这样——他改的是字,练的是心,聚的是力。

评论列表