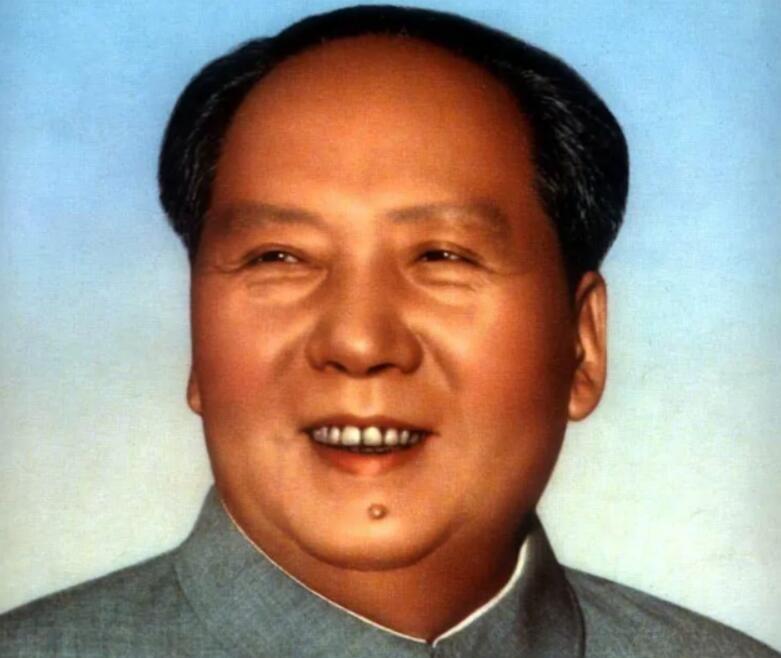

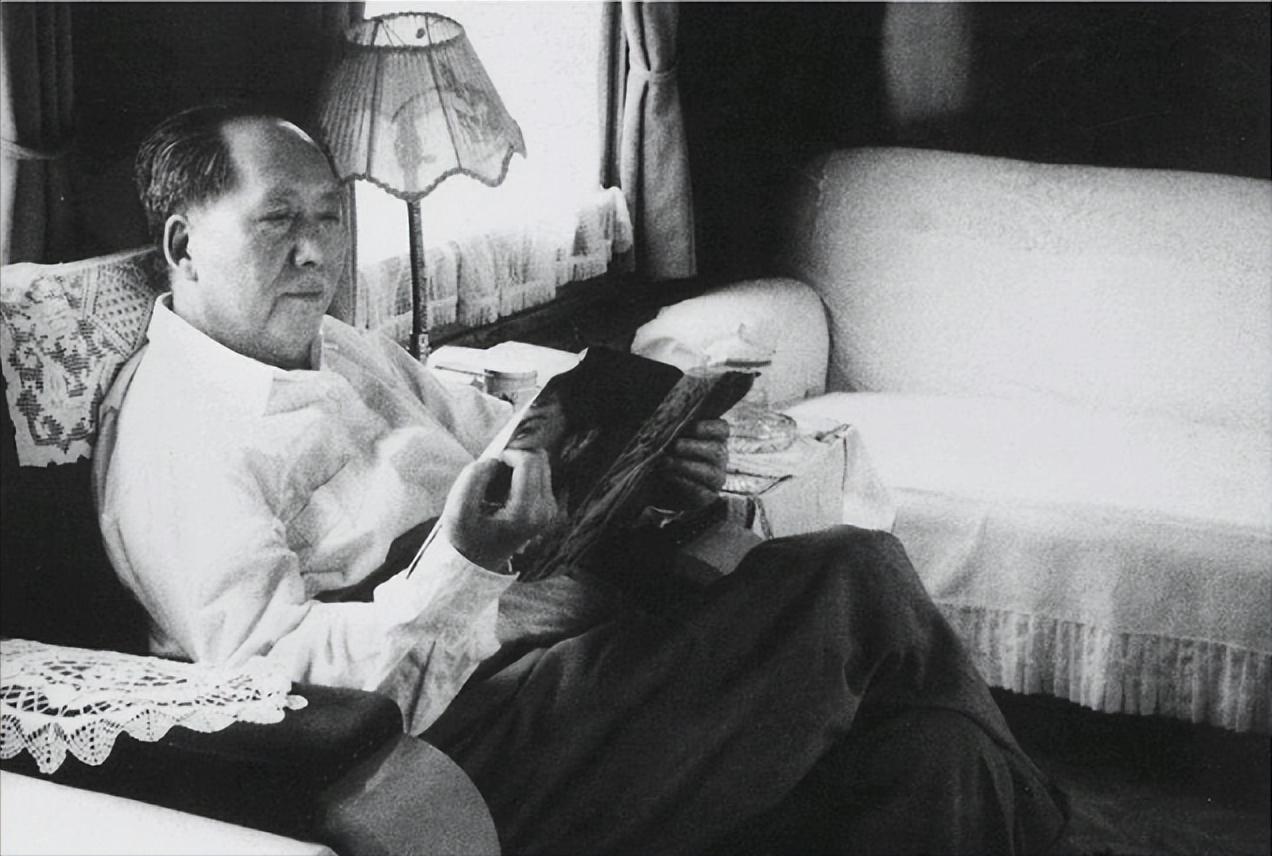

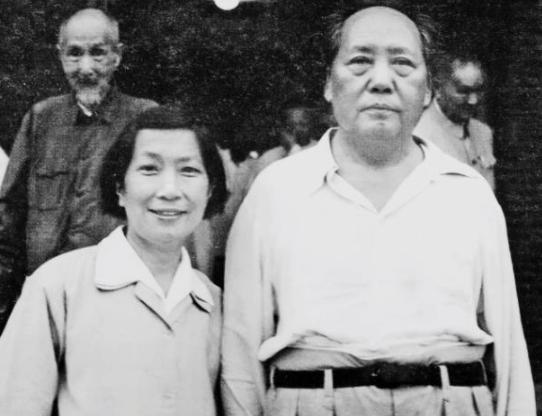

76年贺子珍看电视,发现毛主席身边有一叠纸,连忙让李敏去中南海 “妈,主席身后好像放着什么纸!”——1976年5月初的一个午后,李敏抬头盯着电视机,忍不住提醒正在打盹的贺子珍。话音刚落,贺子珍整个人像被针扎了一下,扶着茶几站了起来,目光牢牢锁定屏幕。镜头里,毛泽东正在会见巴基斯坦总理布托,桌角那一摞白得刺眼的纸格外显眼。 贺子珍不敢耽搁,她比任何人都清楚毛泽东的习惯:公开场合桌面从不摆多余物件,更不可能让卫生纸闯进镜头。“那不是普通纸。”她用沙哑的声音对女儿说,“你马上去中南海,别等通知。”李敏立刻披上外套,冲出家门。自打江青收走她的通行证后,她进中南海得靠层层审批,但母亲的直觉让她顾不上这些麻烦。 出租车疾驰在长安街,车窗外的国槐刚刚抽芽。李敏心里翻腾:父亲自1972年那场高烧后,身体每况愈下。那年1月,陈毅逝世,病中的毛泽东坚持出席追悼会,当晚便高烧不退。医生以“心肺功能急剧衰弱”做备忘,医务局加派班次,却依旧挡不住疾病连番袭来。 1974年初,毛泽东的视力骤降,诊断为双眼白内障。文件必须由卫士和秘书逐字朗读,他才能拍板指示。李敏每次探望,都要先在警卫门岗填表、核对、等待江青签字。拖延之中,她常常想起延安窑洞里父亲读报声洪亮的模样,恍若隔世。 此刻的中南海警卫处,比往常更冷清。李敏在门口说明来意,对方犹豫片刻,把电话拨进医务组。十分钟后,门缓缓打开。走廊灯光昏黄,她闻到淡淡消毒水味道,不知是自己的紧张,还是处处弥漫的病气。 病房门推开的瞬间,机器的滴滴声扑面而来。毛泽东侧卧,氧气管在鼻翼起伏,双手因长期静脉输液略微浮肿。李敏轻轻握住父亲的右手,掌心仍有微热。“爸爸,我来了。”她压低声音。毛泽东艰难睁眼,凝视女儿片刻,食指缓慢地在李敏手心画了一个圆,然后又颤抖地停在空中。李敏一时没懂,只轻轻点头,任泪水堵住喉咙。 三小时后,她赶回家。贺子珍见女儿神情恍惚,忙问情况。李敏把那只手伸给母亲,复述父亲的动作。贺子珍盯着那“圆”,眼眶突然红了。“这是‘桂圆’——你的小名,也是他喊了我半辈子的称呼。”她喃喃道,声音里带着颤抖。原来,毛泽东在透过女儿打听贺子珍的身体。 说到身体,贺子珍自己也不好受。长征时她负伤留下后遗症,胃出血、脊椎损伤缠身多年。1976年春,她靠服镇痛剂才能入睡,可一听到毛泽东病情,她仍想亲自守在床前。遗憾的是,江青那道无形的篱笆把所有愿望拦了回去。贺子珍只能守着电视机,用画面捕捉丈夫的每一次咳嗽、每一次用手支撑额头的细节。 有人奇怪,既是前妻,为何还这样牵挂?其实两人的情分并未被政治风云彻底磨灭。早在瑞金,毛泽东曾对身边警卫说过一句意味深长的话:“子珍敢骑马冲阵,她的勇气比我还大。”战火能烧掉青春,却带不走记忆。多年后,两人分隔两地,偶尔送书寄信,字里行间仍带一丝惦记。只不过时代浪潮太汹涌,私人感情让位于更宏大的责任。 回到5月那天的电视直播。那叠纸到底是什么?医务组后来透露,毛泽东在会见前突发咳嗽,喉咙分泌物增多,需要常备吸痰工具。拍摄人员疏忽,才让纸巾闯入镜头。如此细节,却被贺子珍一眼捕捉,这份敏锐来自数十年相伴的默契。试想一般观众,谁会注意沙发角的一摞白纸呢? 6月以后,毛泽东的病情明显加重。医生合力维持心肺,外界却只看到零星消息:主席会见外宾、审阅文件、听取汇报。镜头背后,他常常在谈话间突然气促,需要吸氧。纪录片剪辑掉的停顿,藏着无数深夜抢救。医疗班组后来回忆,他有时醒来第一句话就是:“李敏来了吗?”话音微弱,却让在场工作人员鼻子发酸。 李敏不止一次向医务人员请愿,希望让母亲探视。负责护理的徐主任婉言劝阻:“江青同志暂未同意,我们也没办法。”一句“我们也没办法”,堵死所有退路。李敏只得默默把母亲写好的信夹进食谱,希望父亲的翻页间能瞥见熟悉笔迹。效果如何,没人知道。 到了9月初,毛泽东进入生命最后阶段。那天凌晨,警卫用加急电话通知李敏。她赶到时,父亲脉搏已极度微弱。她握手,仍重复那个动作:手心比划一个圆,轻轻握紧。有人说,这是生命的闭环,也有人说,这是两位老人的约定。意义如何,也许外人永远猜不透,但那一刻,李敏懂了。 没有戏剧性的团圆,更没有煽情的诀别。贺子珍终究没能踏进病房,唯一能做的,是在家中撑着病体,点一盏小灯,守到天亮。后来她悄悄对友人说:“我没能为他递上一杯水,是一生的痛。”说罢沉默良久,再没提起。 多年之后,关于那叠纸的猜测五花八门:有人说是治疗方案,有人说是紧急讲话提纲。实际上,只是普通吸痰纸,证明连伟人也会在病痛面前显出脆弱。而那场跨越电视机的牵挂,才是故事的核心——一段被风雨撕扯却未曾断绝的情感,一位前妻凭借直觉洞察的危机,一位女儿奔走在政治禁区与亲情之间的窄道。