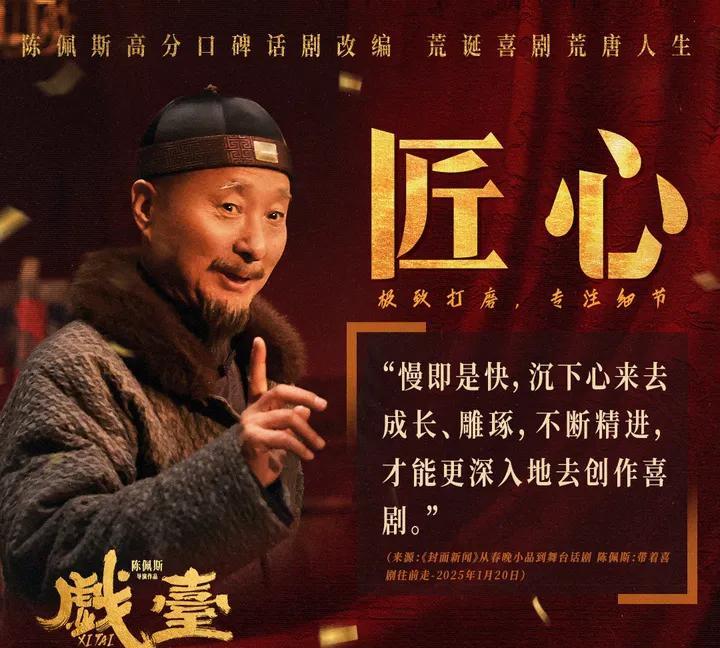

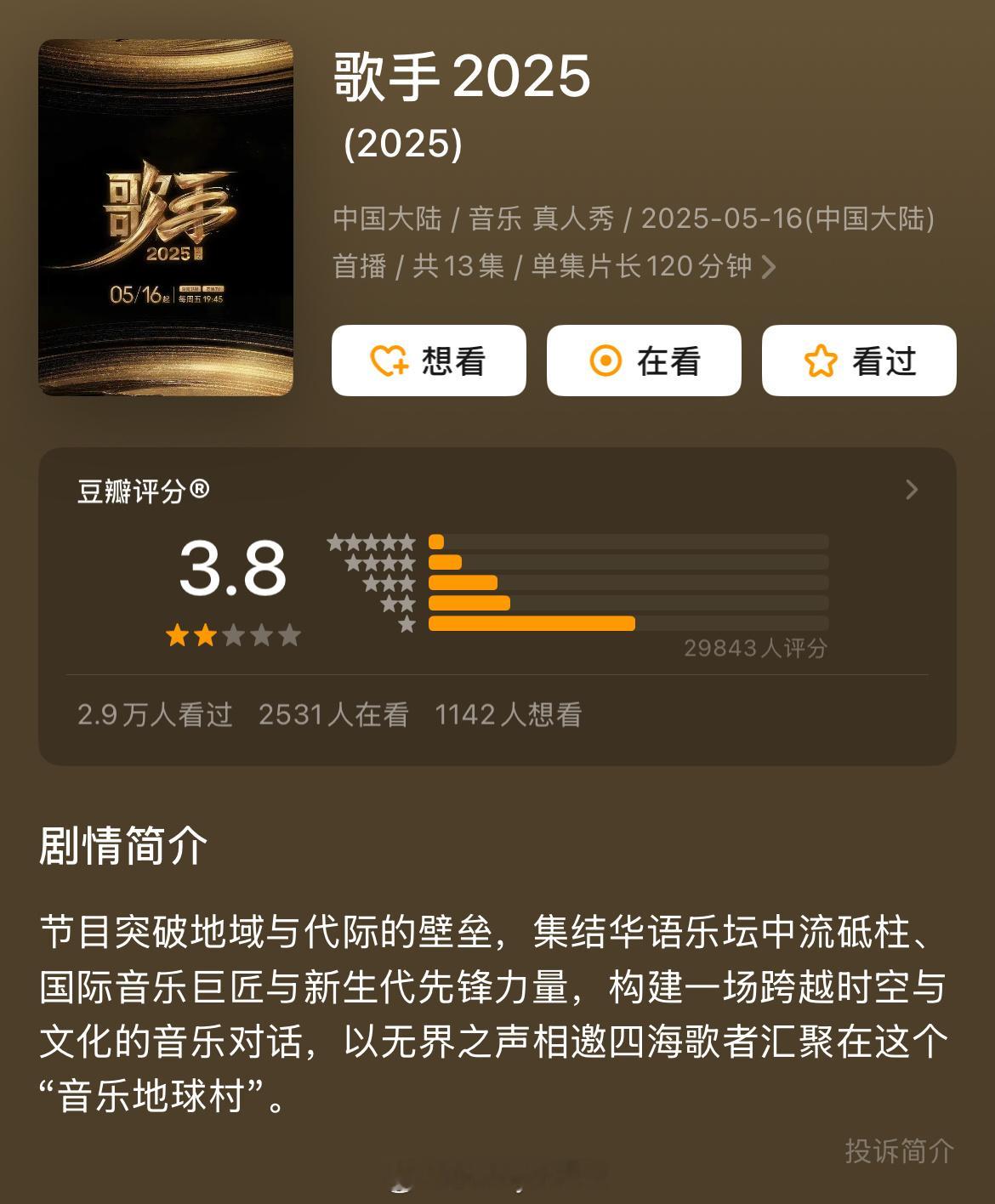

3亿票房却濒临破产?陈佩斯用十年戏台上演了一场比电影更精彩的逆袭!

当《戏台》电影票房突破3.35亿时,制片方财务报表上的数字却让所有人倒吸凉气:扣除52%院线分成、4000万宣发费用和1800万杂费后,实际落袋仅1.2亿,距离1.5亿成本线还差一口气。这个残酷的现实,撕开了文艺片在商业市场的生存困境——即便有豆瓣8.0的口碑和人民日报“戏比天大”的盛赞,在流量为王的时代,好作品依然可能倒在分账规则的利刃之下。

一、票房数字的真相:每一张票根都藏着看不见的“抽水机”

这场看似风光的票房战役,实则是一场与资本规则的角力。根据院线分账惯例,3.35亿票房中,52%即1.74亿直接进入影院腰包,剩下的1.61亿还需扣除3.3%的税费和5%的电影专项基金,最终进入制片方账户的仅1.3亿。再减去4000万宣发费用(实际支出可能更高,因三四线城市物料铺设和点映成本远超预期)和1800万杂费,最终净收入1.2亿的背后,是陈佩斯团队抵押房产填补的资金缺口。更残酷的是,改档导致的1.5亿票房流失,让本就脆弱的财务模型彻底失衡。

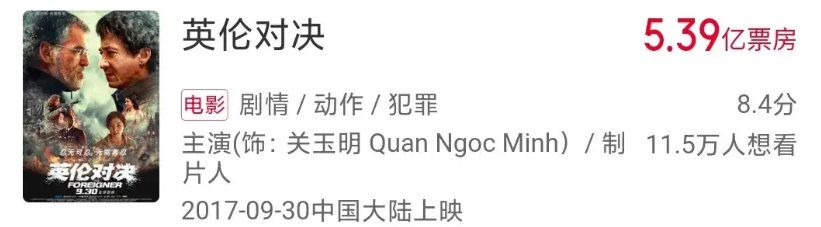

这种困境在文艺片中并非孤例。贾樟柯的《风流一代》在戛纳获奖,国内票房却仅1031万;《万里归途》15亿票房看似辉煌,制片方分账也不过3.7亿,勉强覆盖3亿制作成本。这些数字揭示了行业潜规则:当观众为一张50元的电影票买单时,真正流入创作者手中的可能不足20元。

二、舞台上的救赎:十年巡演比电影更值钱的“活文物”

就在电影市场陷入僵局时,陈佩斯转身投向话剧舞台,用另一种方式完成了逆袭。话剧《戏台》自2015年首演以来,已在近70个城市巡演300余场,场场爆满。今年重启的全国巡演,开票即售罄的盛况在多个城市上演——北京保利剧院三场连开,门票48小时内售空;成都锦城艺术宫加演场次同样秒光。这种持续十年的热度,让话剧成为比电影更稳定的现金流:单场票房收入可达百万,且无需承担高额宣发费用和院线分成,净利润率远超电影市场。

更具价值的是,话剧《戏台》已成为文化现象级IP。观众中既有追了十年的老戏迷,也有被电影吸引的新观众,形成“影转剧”的良性循环。陈佩斯在央视采访中坦言:“舞台上的每一场演出都是活的,观众的笑声和掌声就是最好的票房”。这种与观众的直接连接,让话剧《戏台》成为跨越媒介的“文化活化石”。

三、通透背后的行业启示:观众用钱投票,市场开始认质量

陈佩斯的通透,源自对艺术本质的清醒认知。他在环球网采访中表示:“电影亏不亏让财务算,观众觉得戏好才是真的好”。这种态度在话剧巡演中得到验证:即便电影分账艰难,观众仍用行动支持好戏——话剧《戏台》的复购率高达40%,不少观众为了不同卡司阵容反复观看。这种“用脚投票”的现象,正在重塑行业规则:当《戏台》电影因排片不足陷入困境时,话剧巡演的成功证明,真正的好作品永远有市场,无关媒介形式。

人民日报在评论中指出,这种“自来水式传播”揭示了观众对匠心之作的饥渴。正如陈佩斯在《戏台》电影花絮中哽咽的那场戏——当戏班尊严被资本践踏时,台下观众的掌声与泪水,恰是对艺术纯粹性的最高礼赞。

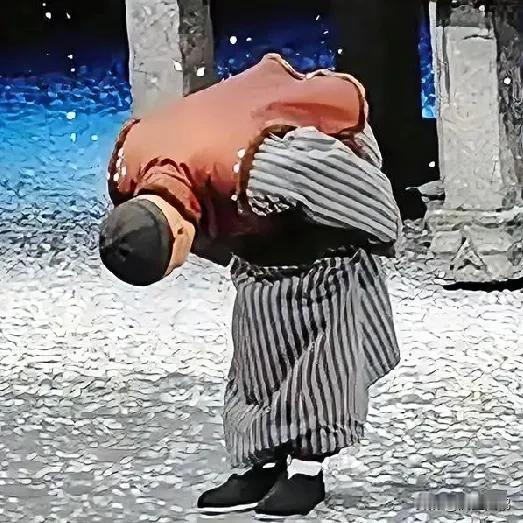

这场票房与口碑的博弈,最终以陈佩斯的“两条腿走路”策略告终。电影虽未完全回本,但话剧巡演的成功和观众的认可,让《戏台》成为超越商业计算的文化符号。正如他在话剧谢幕时深深的90度鞠躬,这份对观众的敬畏,或许才是文艺片真正的“回本之道”。

你愿意为这样的良心作品买单吗?在评论区聊聊你对文艺片生存现状的看法,或许下一个打破规则的,就是你支持的那部戏。

想表达的东西太多,时长有限,所以每一个点都是点一下就过。有些人还没消化就下一个了,太密。有些人是一个都没看懂,所以感觉剧情拖沓。再加上那个扯淡的排片,票房不好也正常。但这片要是在家细品,能看好几遍都有新意,后续市场应该也不小。

十年磨一戏,应该精(致)、(完)美。然不能与时俱进,仍只能以百年前事儿喻今,可以说抱残守缺、江郎才尽。真正是赚的情怀。

又见桃花

这片子也就是给老陈一个面子,以前看过他很多小品,真不好看

网上发言纯瞎扯淡 回复 08-13 19:34

楼主表达有点混乱啊。我猜大概是这个意思:这片子真不好看,但因为 以前看过他很多小品,(所以买票去看), 也就是给老陈一个面子(也就是还账,把欠的票补了)。

盛夏 回复 08-14 07:11

适合北方人口味南方人不这么喜欢看

给你一个响屁吃

这片叫好片?这片有拍出来的必要性?有去电影院看的必要性?[裂开]

谢谢你 回复 08-13 14:57

你有活着的必要性吗

用户10xxx21 回复 08-13 15:43

可以找他演的小品看一下是不是重心不稳,摇摇晃晃的。

用户10xxx12

说实话不好看,没内涵啊,只有反转却没有高度

活着就行 回复 08-13 10:33

你这脑子还能说出来内涵两个字也算是奇葩了

用户10xxx12 回复 活着就行 08-13 13:10

你这样硬舔,比狗还牛逼,应该是癞蛤蟆吧

传乐

宣发不会4000万

行者 回复 08-13 12:08

1.3亿,扣这扣那包括这4000万的宣发,怎么还有1.2亿?

重金求子 回复 08-19 02:31

差不多,春节档宣发不到一亿,连桌子都没资格上。 你不会以为电影拍出来找到院线就能上映了吧? 院线电影水很深的,不是有钱就能玩的,BBA算有钱了吧? 院线电影压根都不带他们玩。

萧萧紫烟

这不是合格的商业片,商业片的世界观,善恶要直给观众,还要拉情绪,还要清晰的结果。

choye

啥不交税,比买东西的税低多了,买东西最低是%68的税,不要看小票 那上边啥都没有[滑稽笑]不标就是不存在

我爱钓鱼

支持二子,从小看二子年轻的时侯耍浑,现在看老二子的真性情

用户17xxx22

一个垃圾电影,想圈钱的老家伙,怎么就敢豪赌上亿,文艺几百万拍不出来吗?只是想搞钱换个名目罢了,一个词,贪心,演话剧挣少了!

大鱼 回复 08-15 21:23

你是什么东东

功夫怕菜刀

赔是不可能赔的,只是赚点不多罢了。要知道后续还有很多收入渠道,比如电视播放版权收入,海外版权等等

山君

电影行业不景气啊!

若水

几乎没排片,我们这电影院每天就一场,周一到周五还是上班时间,周末是中午休息时间。感觉有无形之力。。。。

用户17xxx16 回复 08-14 06:06

这不印证了就是垃圾片不,连影院自己都不想排好时间,老受欢迎票卖的火爆的话,它不得每个厅都给你安排上

水杉

想看都看不到了,影院没排片

忍羽

记得有一部电影里,村民发现有人做了离经叛道的事,就去问村长咋办,村长果断表示:不合时宜的老规矩,就没必要让它活着!

明日朝阳

全片最出彩的人是演男旦的演员,把这个人物演活了,全场没感觉他在演戏,被他吸引代入感极强,如果场下他是个男人不是人妖的话,那他的表演可配的上出神入化了,去看看吧演技比黄渤强太多了

用户17xxx76

一个文艺片这么高成本

用户11xxx39

哪有那么多的情怀,现在的电影都是存在说教意味,喜欢就看,当一乐,不喜欢就不去看,就这么简单,哪来的那么多逻辑性思维

低调

话剧拍成🎦本身就是一种冒险,观众进🎦院看是一种情怀。至于票房收入三个多小目标还是亏本就不敢苟同?华仔说他🎦公司拍🎦不敢拍超过三千个W滴🎦

飝䎇

买给平台3000个就回来,没赚大钱是真的

阿琨

前几天还说是一亿成本,现在说1.5 亿。过几天会不会是2亿。真是说得好玩似的[狗头]

关哥

成本一亿五,会不会片酬就一个亿?已经好几千万进腰包了。瞎猜哈。

用户11xxx60

1.3亿减去4000万减去1800万,最终1.2亿,气的幼儿园保安大爷抽你!

行者

小学数学老师:你这些数据把我整不会了

飞黄腾达55

我看了,挺好看的啊,这还没回本?电影成本动不动就是几个亿,好多千万的宣传费。你让别人没过亿的咋办

她来听我的演唱会

不是因为情怀,估计这片想拿5000万票房都难

也无风雨也无晴

不明白,宣发费要4000万???一些影片总投入也就几百千把万的,那还搞什么呢……

老叟

这也没少挣。

许枫

宣发和杂费能上五千万,是现在的钱不贬值了还是太敢吹了

i看看

话剧上挣来的都亏电影上?

将夜

放心不会亏,还有其他的版权收入

会跳舞的阿宝

后面再进流媒体,各个视频平台,回本是没问题的。

潘帕斯的风吟鸟唱

满嘴跑火车

用户18xxx91

来,制片方晒账单

狗屎

打了疫苗后我只想看短剧

心疼了信碰了

现在钱真不值钱了!以前几千万票房都有赚,现在几亿都是亏!

用户12xxx16

制作成本动不动就是上亿元费用?是不是涉嫌洗钱了呢?

风起沛水

严查这狗日公司,真是无赖。宣发四百万都不到

阿涛

为了艺术,亏本怎么了。。。。。

看淡了

今年暑期那有什么好片,给的赠票都没去看

活着就行 回复 08-13 10:34

赠票给你算是白瞎了。没脑子的人适合看烂片

大头

别替人操闲心,还有网络,电视,海外版权好卖

谢谢你

请问,你从哪里得来的数据成本是 1.5 亿?!

俊斌

看人品,看心情

老烟枪

导演没协会?去协商啊?三年不拍戏,饿死的是导演还是院线?这年头,除了视觉烂片,走网播不也行?

野钓路人

1.5亿成本,有多少领导投资了?

teddy

又1.5亿成本了?

yuyongwei2001

老陈现在也聪明了,也拿起镰刀了,说实话,那群韭菜不割白不割

百分百神圣一击率

52%的院线分成?这跟送钱有什么区别?你生产东西,交给店铺,店铺收掉一半营业额,

网上发言纯瞎扯淡 回复 08-13 19:39

店铺只是卖商品,院线还要提供放映设备,场地等服务,有的还有小零食,餐食,甚至泡脚按摩服务呢。就像你一包方便面多少钱,但到到店里吃,价格比你自己泡贵多了。

丁把儿下雨 回复 08-13 14:19

以前院线是55,首先电影基金要抽走5%还是8%?剩下的才是院线和片方分成

hutian200609

1.5亿,演员估计1.3亿,其他0.2亿,能好?

用户10xxx98

南片

五行学徒对话DeepSeek

哎😣话剧,电影都看不起[捂脸哭]

怀南客

不交税了吗

默燃

单纯听到名字我就没动力看了[流鼻涕]