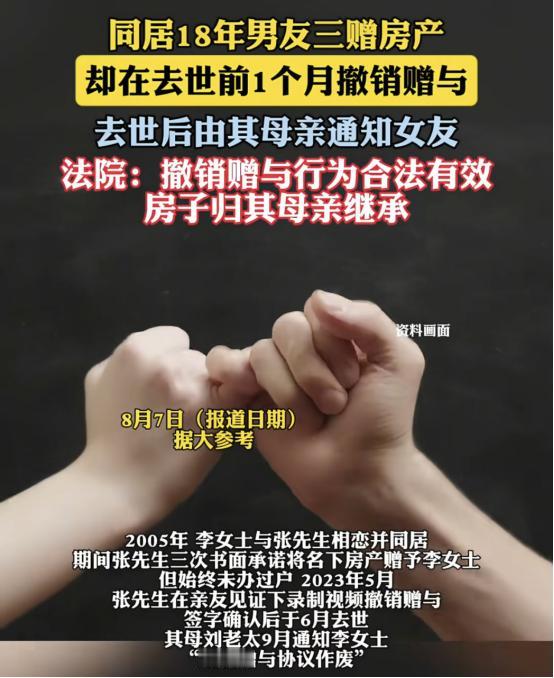

“算盘打得真响!”北京,一对夫妻合伙买了一套房子,当时写的是女儿的名字,后来两人离婚后,王先生争到了女儿的抚养权,房子也暂时由他管理,不料男子代替女儿和自己签订了房屋赠与合同,偷偷将房子卖了1160万元,成年后的女儿知道后,认为侵犯了自己的利益,将男子告上法庭,法院是这么判的! 根据法直播8月8日的报道,故事得从多年前说起,2001年,王先生和张女士步入婚姻殿堂,次年,他们迎来了爱情的结晶——女儿小王,生活虽平淡,却也满是幸福。 2007年,夫妻二人做了个决定,以年仅5岁的女儿小王的名义购置了一套房产,从法律层面看,自那时起,这套房子便归小王个人所有,而不是夫妻共同财产。 日子悄然流逝,家庭的平静却在不经意间被打破,王先生和张女士的感情出现裂痕,最终走向离婚。 在离婚诉讼中,女儿小王的抚养权判给了王先生,而登记在小王名下的那套房子,因不属于夫妻共同财产,未被分割。 王先生就此成为小王生活与财产的法定监护人,本应肩负起守护女儿权益的重任,可谁也没想到,他竟在利益面前迷失了自我。 2016年,王先生一系列操作令人瞠目结舌,他先是以法定监护人的身份,代表女儿小王作为“赠与人”,同时又以自己的自然人身份作为“受赠人”,自己与自己签订了一份《赠与合同》,约定将小王名下的房产“无偿赠与”给自己。 紧接着,他拿着这份合同,前往不动产登记部门,顺利将房屋产权从小王名下过户到自己名下,产权刚到手,王先生没有丝毫犹豫,迅速将房屋挂牌出售,最终以1160万元的价格卖给了案外人。 这一切,小王浑然不知,在她的成长过程中,对自己名下房产已被父亲“暗度陈仓”全然蒙在鼓里。 直到成年后,小王才惊觉自己名下房产早已易主,曾经最信任的父亲,竟做出如此令人不齿之事,这让小王难以接受,愤怒与失望交织之下,她毅然将父亲王先生告上了北京市海淀区人民法院。 小王的诉求十分明确:确认父亲“自导自演”的那份《赠与合同》无效,并要求父亲赔偿因房屋无法返还造成的1160万元巨额损失。 法庭上,王先生试图为自己辩解,他称卖房所得的1160万元并非自己挥霍,主要用于女儿小王昂贵的国外留学费用,这是为了女儿的利益着想。 此外,他还提到,离婚后法院判决他需向前妻张女士支付款项,经济压力之下,无奈才出售房产获取资金。 然而,作为案件第三人的母亲张女士,当场对王先生的说法予以强烈反驳,她指出,王先生在双方离婚后短短数日,就完成了赠与、过户、出售这一系列操作,速度之快,足以证明其是蓄意侵吞女儿财产。 所谓“为女儿留学”,不过是托词,与事实严重不符,这起案件引发了网友们的热烈讨论。 有的网友愤怒不已,评论道:“虎毒尚不食子,他怎么能对自己女儿下此狠手,简直枉为人父!” 也有网友表示:“监护人本该保护被监护人的权益,他却反其道而行之,必须受到法律制裁。” 还有网友感慨:“这孩子太可怜了,被最亲近的人算计,希望法律能还她一个公道。” 海淀法院经审理后,给出了清晰而有力的判决,法院认为,涉案房屋自始至终都是小王的个人财产。 王先生作为法定监护人,自行与自己签订合同,处分被监护人重大财产,既没有征得小王同意,又违背监护职责和公序良俗,构成违法处分。 再者,王先生关于售房款用于女儿留学等辩解,缺乏有效证据支撑,基于此,法院判决确认《赠与合同》无效,判令王先生赔偿小王1160万元损失,王先生不服提起上诉,二审法院最终驳回上诉,维持原判。 这起案件给人们敲响了警钟,未成年子女并不是父母的附属品,其名下资产受法律严格保护,父母作为监护人,应切实履行监护职责,以孩子利益为先。 在利益诱惑面前,切不可丧失底线,否则,必将受到法律的严惩与道德的谴责。 大家对这起案件有何看法呢?欢迎在评论区留言讨论。