1859年,咸丰帝下旨将左宗棠斩首示众,左宗棠连夜找到湖北巡抚胡林翼求助,胡林翼却说:“皇命难违,本官也无办法,但你可找一人,或许能保你性命!

晚清官场有个潜规则:贪腐可以睁只眼闭只眼,但别太过分。永州总兵樊燮偏偏不懂这个道理,大规模吃空饷被举报后,竟然反咬一口,差点要了举报人的命。

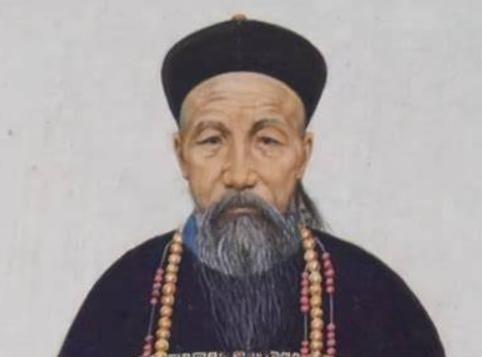

这个举报人不是别人,正是后来收复新疆的左宗棠。当时他还只是湖南巡抚骆秉章手下的一个师爷,连七品官都不是,就敢跟总兵叫板。

樊燮的贪腐手段确实过分,他虚报兵员数量,克扣军饷,用贪污来的钱在老家大兴土木,还养了不少小妾。这种明目张胆的做法,连见惯官场黑暗的左宗棠都看不下去。

左宗棠直接找上门去对质,结果樊燮恼羞成怒,连夜进京告御状。这家伙很鸡贼,奏折里绝口不提自己贪腐的事,专门咬住左宗棠“以布衣身份冒犯朝廷命官”这一点大做文章。

咸丰帝看到奏折后大怒,批示如果左宗棠确有不法,可就地正法。这道圣旨传到湖南,把骆秉章吓得不轻。一个师爷的性命倒在其次,关键是左宗棠确实有真才实学,湘军正用得着这样的人才。

危机关头,湖北巡抚胡林翼站了出来,他和左宗棠是好友,更看重左宗棠的能力。胡林翼想方设法为左宗棠开脱,甚至不惜动用自己在朝中的关系网。

真正的转机来自肃顺,这位权臣虽然跋扈,但眼光很毒,知道太平天国未平,朝廷正需要左宗棠这样的干才。加上御史潘祖荫等人的力保,事情终于有了转圜余地。

审案的官员钱宝青也很聪明,他深入调查后发现,樊燮的贪腐问题确实存在,而且数额惊人。相比之下,左宗棠的“冒犯”行为反而显得微不足道。最终樊燮被革职,左宗棠化险为夷。

这场风波看似偶然,实际上反映了晚清政治的深层问题。贪官污吏横行,反而是敢于较真的清官要承担风险。如果不是胡林翼等人的力保,中国历史可能要重写。

十七年后,左宗棠已经成为封疆大吏,在朝堂上与李鸿章就海防塞防问题激烈争论。当时的焦点是国家有限的财力应该优先用于海军建设,还是收复新疆。

左宗棠坚持认为新疆不能丢,这片土地不仅战略位置重要,矿产资源也很丰富。他甚至抬着详细的西域地图进宫,用事实说话,最终说服了朝廷。

带着棺材出征新疆的左宗棠,用实际行动证明了自己的判断。他不仅收复了失地,还为后来新疆建省奠定了基础。而当年要杀他的咸丰帝绝不会想到,这个曾经的“布衣”会成为朝廷的栋梁之材。

从樊燮案到西征新疆,左宗棠的人生轨迹充满了戏剧性,一个差点被砍头的师爷,最终成为民族英雄,这种反转在历史上并不多见。

当年审理樊燮案所涉及的贪污数额,竟然和后来朝廷拨给左宗棠西征的军费有着某种巧合的关联。历史有时候就是这么讽刺,贪官搜刮的民脂民膏,最终变成了收复失地的军资。

左宗棠的故事告诉我们,在那个动荡的年代,个人命运往往与国家大势紧密相连。一个人的坚持和勇气,在关键时刻可能改变历史走向。

而那些曾经不可一世的贪官污吏,最终都成了历史的笑料。樊燮们机关算尽,却败在了一个“布衣”手中,这种反差本身就很有戏剧性。