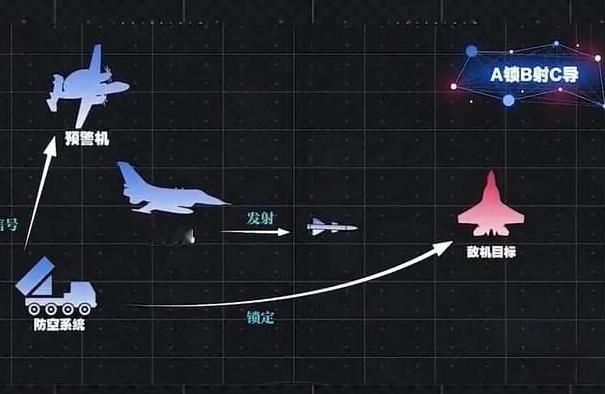

连央视都搞错了,实际情况比美国,法国和三儿知道的还更糟糕的多,在5.7印巴空战中,巴基斯坦空军并没有用到什么体系化能力,因为对阵印度空军完全不需要。 5月17日,央视在报道印巴空战细节时提到,巴基斯坦空军采用了“A锁B射C导”的战术,也就是防空系统锁定目标、战机发射导弹、预警机引导攻击。 这个说法听起来挺专业,但很快就被中航工业和军事专家打脸了。专家们明确表示,歼-10CE根本不需要依赖外部平台,人家自己就能把活儿干得漂漂亮亮。 这事儿得从现代空战的基本逻辑说起。过去打仗讲究“人多力量大”,但现在空战拼的是科技,尤其是雷达和导弹技术。歼-10CE装备的KLJ-7A有源相控阵雷达,就像长了一双千里眼,能在240公里外发现目标,还能同时追踪几十个目标,挑出最危险的6个直接打击。 而印度的“阵风”战机虽然也是四代半,但雷达的T/R组件只有836个,探测距离和抗干扰能力都差了一大截。就好比两个人戴着不同倍数的望远镜打架,谁先看到对方谁就赢了一半。 除了雷达,歼-10CE携带的霹雳-15空空导弹才是真正的大杀器。这款导弹采用双脉冲固体火箭发动机,射程超过200公里,比美国的AIM-120D和欧洲的“流星”导弹都远得多。啥概念呢?就是说歼-10CE在敌方战机还没进入射程的时候,就能先发射导弹,等对方反应过来,导弹都快打到脸上了。 霹雳-15还具备“静默锁定”能力。它通过复杂的波形调制和频率跳变,让敌方雷达告警系统根本侦测不到信号。印度的“阵风”战机被击中后,飞行员甚至连雷达锁定的警报都没听到,就这么稀里糊涂地被击落了。这种“无感打击”在现代空战中简直就是降维打击。 军事专家特别强调,歼-10CE的雷达和导弹技术不仅领先“阵风”,而是碾压所有四代半战机。像欧洲的“台风”战机,虽然气动布局不错,但雷达性能和导弹射程都比不上歼-10CE。2024年巴空军和卡塔尔空军的演习中,歼-10CE在超视距空战中多次压制“台风”,甚至在近距缠斗中也不落下风。 就连美国的F-16V,虽然经过多次升级,但AN/APG-83雷达的探测距离只有200公里左右,携带的AIM-120D导弹射程也只有180公里,在歼-10CE面前根本占不到便宜。可以说,除了中国自己的歼-16、歼-15等重型四代半战机,歼-10CE在同级别中几乎没有对手。 印度花大价钱从法国买来的“阵风”战机,原本被寄予厚望,结果在实战中被打得颜面扫地。更尴尬的是,印度空军的战术还停留在冷战时期,主要依赖地面雷达调度,空中预警机数量不足,战机之间缺乏数据链协同。这就导致“阵风”战机在战场上就像没头苍蝇,既看不见远处的敌人,也不知道队友的位置,只能被动挨打。 印度在冲突后不仅不承认失败,还试图通过舆论战掩盖真相。莫迪政府封禁了8000多个账号,包括中国媒体的账号,甚至拉着S-400防空导弹出来“辟谣”,声称巴军的空袭没有造成损失。但明眼人都看得出来,印度这种掩耳盗铃的做法,反而暴露了其军事体系的脆弱性。 歼-10CE在5.7空战中的表现,实际上标志着现代空战进入了一个新阶段。过去,体系化作战被奉为圭臬,但歼-10CE用事实证明,单机性能的突破同样能改变战场格局。它不需要依赖预警机或地面雷达,仅凭自身的雷达和导弹就能实现“先敌发现、先敌锁定、先敌摧毁”。 当然,这并不是说体系化作战不重要。如果有预警机和电子战机的配合,歼-10CE的战斗力还能进一步提升。但关键在于,它已经具备了在没有外部支持的情况下独立完成任务的能力,这在四代半战机中是非常罕见的。 歼-10CE的成功,背后是中国军工几十年的厚积薄发。从最初的歼-10A到现在的歼-10CE,每一次升级都凝聚着无数科研人员的心血。尤其是KLJ-7A雷达和霹雳-15导弹,这些核心技术的突破,让中国在航空电子和导弹领域彻底摆脱了对西方的依赖。 更重要的是歼-10CE的出口成功,打破了西方在高端战机市场的垄断。巴基斯坦空军的实战检验,为中国武器贴上了“可靠”“高效”的标签,这对未来的军贸合作意义重大。而印度在这场冲突中的失败,也让其他国家看到了盲目引进西方装备的风险。 印巴空战的硝烟已经散去,但留给我们的思考却远未结束。歼-10CE用一场漂亮的胜利告诉世界,在现代战争中,技术优势才是决定胜负的关键。无论是雷达、导弹还是航电系统,中国军工已经用实力证明了自己的地位。 而印度的教训也警示我们,没有自主创新的军事体系,即便装备再先进,也不过是纸老虎。 未来的空战,或许会更加依赖体系化作战,但歼-10CE已经为我们打开了一扇新的大门——当单机性能达到极致时,它本身就是一个强大的作战体系。这种“以点破面”的能力,才是真正让对手胆寒的存在。而中国军工,显然已经走在了这条道路的前列。

印度这次被巴基斯坦打下5架飞机的原因不是印度飞行员战术差,而是印度军人特别是收集情报的人员,中文没学好造成的,因为他们之前得到情报说巴基斯坦向中国购买的空空导弹射程是150余公里,所以这次印度飞机当时为了安全起见,是保持与巴基斯坦战机相距200公里,但想不到还是被巴基斯坦战机打下了5架,现在印度空军研究发现中国导弹“射程150余公里”这里面的“余”字太深奥了!

霹雳-15还具备“静默锁定”能力。它通过复杂的波形调制和频率跳变,让敌方雷达告警系统根本侦测不到信号。印度的“阵风”战机被击中后,飞行员甚至连雷达锁定的警报都没听到,就这么稀里糊涂地被击落了。这样印度飞行员没有受到惊吓,直到被击落都没有半点惊恐万状!印度飞行员死的安详!歼十战机和配备的导弹在敌人看来很人性化,在无痛苦中死去了![捂脸哭][大笑][哭着笑]

人家歼十的雷达本身探测距离就够了,但是发射导弹的歼十不可能长时间开启主动雷达暴露自己,他应该是间断开启。或者多加歼十分别开启,然后数据共享,这样就不容易暴露了

wanhon

你比巴铁自己好像了解得更清楚内容写了很多炒冷饭,还说央视搞错了。

rocky 回复 08-06 00:18

他们闹的越凶,将来国家出手越狠。依我看,一半的UP主应该送去监狱学习和改造,因为大部分都是胡说八道。

yjrqc 回复 08-06 08:37

他就是阿三的飞行员,所以最有发言权

呵呵

自己神经错乱,反说央视搞错了,就只有你知道,自己就是一堆狗屎罢了。

ooo

央视都搞错,编者牛比天高,那么多秘密一清二楚。

时光轮

你就乱带路吧,单机性能怎么做到超过体系化?你如果要把超过600公里探测距离的雷达、射程500公里的导弹塞到一架战斗机中,战斗机得做到多大?

沧海月明

做好自己的事情,保持静默,然后惊艳世界[墨镜]

tb620068603

人才,就服你的评论。

往事如烟

越传越神了

信不信由你

你说的军事砖家不是指湾湾名嘴那个叫什么辰的吧?

用户14xxx82

阿三原来有几架阵风,现在排队数一数还有几架?

云侠

就一个人说你就信了,那时糊弄他们呢?军事秘密哪能轻易告诉你。

用户10xxx29

这是秘密,不能宣传

用户10xxx30

没有体系的支持?纯粹瞎猫碰死耗子?那不扯嘛…

用户85xxx42

从发现到锁定到击落,单靠歼十CE肯定不够,歼十雷达探测距离有限,战场态势必定靠体系,是体系作战打赢了57空战

用户10xxx70

巴基斯坦都叛变美国了,你还在替它吹

优优悠悠 回复 08-05 19:01

这种货都是鼓吹“防俄罗斯”、“防巴基斯坦”,想把中国的合作伙伴都推到对立面,阴险至极

画风突变 回复 08-05 18:09

一直都和美国关系好,只不过有印度才和中国共同扼制,这次肯定想故意通过美国眉来眼去,想刺激中国套取好处,想两边都得到好处,玩平衡呢,

陈礼

武林高手对狙击手,不对称战争模式。

道友我有万魂幡

那里来的垃圾专家,三位一体的设备给你卖了5分之一的价格,废物

用户95xxx34

专家说不需要体系就可以打下阵风,不代表否认印巴空战就没用体系,小学语文学过没?

旺马

国之重器切勿轻易示人,参数暴露了,人家就有办法对付你了……

西部边疆

小心卧底,感觉巴铁就是卧底,小心技术外泄

瓷枪

不管怎么说,反正就是碾压对手[拍手][拍手][拍手]

祝你平安

不管真或假,同国家的机密有关的东西你讲得太多了,你这是在大张旗鼓的宣传

用户90xxx92

美西方空战思路更接近与空中狗斗,因此阵风 F16偏重于中近距离战斗,这个战法思路延续至今。另外 他们相信战斗机主流技术还在他们那边,根本没想到东大弯道超车,将空战提升到更高一维,即超视距空战和系统化空战。也是东大多年韬光养晦厚积薄发的结果。

tssh

妈的,这些论调就是央视特聘军事评论员说的,还用你在这里瞎哔哔?

zhou2000yi

能公开讲的东西都是经过“脱密”的,巴不可能公开印飞机被打的关键技术。巴曾经说过,阵风被击落时,PL15E通过卫星通信传回的高度参数200米左右。说明阵风在发射完导弹后,被印巴边境的HQ9雷达锁定后,飞机报警并采取超低空飞行企图拜托。只是PL15在最后50公里内,以4马赫速度飞行时打开弹载雷达,时间太短了,阵风无法反应。

泥泞中的老虎

以后大家看文章要养成一个习惯,凡是没有军媒央媒背景的账号博主,讨论军事问题的通通不看,都是不懂装懂蹭热度!一些婚姻社会八卦倒是它们的专长,它们只配玩这个!

蓝色威尼斯

自媒体都疯了

金怪

军盲瞎吹

水东流

体系化组合装备不能随便出口,只卖战斗机,不卖预警机。

深夜

所以PL15就有个北约给取的代号-ALS15(安乐死)

天道酬勤

巴铁飞行员都说什么也没看到,听从指令发射,然后返回,她自己都不知道打中了没有!

家有三娇

火力不足恐惧症越来越重了,唯恐不能单挑蓝星

天园地方

看这些评论笑死我了,一个个好像都很懂,事实是一个比一个能吹

保时捷

这真他妈砖家

用户10xxx90

反正飞行员没来得及告别就上西天了

混老二

钓鱼狗。

用户10xxx42

Sb太多,如果讲体系,J10不重要,拖拉机射就得了

用户13xxx98

巴基斯坦军、政分开的,军方一直与美国交好,政府方一直与中国交好。

风火连天

对阿三哥,随便做

风云

“系统战”实际上是“公知”为贬低歼10维护阵风名声而写的虚假作文。你去找找“系统战”作文,阵风被击落几个小时就出来了,描述得可详细了,对整个过程的了解程度超过交战双方任何一方的指挥官,好像二边的指挥官都是他;在他文中,歼10的作用就是起飞、接收发射指令、发射,这种作用二代战机也拥有。这种“系统战”文章一看就是汉奸作品

何必西天万里遥

无不无聊~差不多就行了

渡江侦察机

星河战队

用户14xxx77

作者对军事知之甚少……!

沃土小草

150公里左右

蹲街、等天黑*

人家巴基斯坦军方都说是歼10CE单挑阵风,国内教授专家和电视广播这些舔狗说中式体系

且听风吟

对对对,90年海湾战争都是空中力量突击了,去外星打陆战居然还用步兵突击[捂脸哭]

粪基基

从巴截获印度飞行员通话来看,印度战机是被巴基斯坦电子战压制着,印度战机也没发现来袭导弹,代表印度防空雷达落后,战机雷达落后,而巴发射的pL15导弹是快到印度战机身边才开启火控雷达锁住阵风战机的,所以才听到阵风发出“Bibi”两声就被击落了。所以这次空战,起码代表印度电子战落后,雷达落后。

你觉得好就好

要是这样就好卖了,哈!这广告做的,没人认为是广告。

嘉季和翼献

凡尔赛,不如直接说,打尔等勿需群殴

用户10xxx42

明明可以好好推销一波J10,非扯上体系

用户94xxx24

懒得看了,一大堆字

Coulthard

央视新闻可信还是某人随便一说可信?

用户10xxx02

专家太多了,

路人甲

胡说八道

食猫鼠

5.7空战,歼10CE并没有脱离体系作战。就算歼10CE能静默锁定引导霹雳15,但你以为霹雳15在弹载雷达开机,脉冲二次点火之前是如何不被印度S300和预警机发现的?是巴方ZDK-03预警机持续的电磁压制才有机会。

品果

那是西方欧美的理论,中国的模式就是歼十打的

用户16xxx77

胡说八道!

用户58xxx53

要小心,土耳其又🉐找巴基斯坦要这类技术!

diang008

空空导弹在低空中空和高空的射程相差巨大,中国都是按最低射程标示,外国都是私人军火商,吹嘘的都是高空射程。。

用户13xxx86

工业能力让理工男自由发挥的时代?

用户11xxx47

对头

用户14xxx50

从此中国战机占国际市场一席之地

用户10xxx80

都过去了这么多时间了,还来晒,有意思吗?

用户17xxx10

不止5架。有些屎三飞飞事前想明白了威胁,狡猾而且反应迅速,看到己方傍边飞机毫无预兆被击中,半空出现坠机火光,就立马弹射跳伞了。

用户64xxx42

按你们说的更复杂,还是A射B瞄C导好理解一点

ZLYun

把歼10ce说得那么好,是一厢情愿还是确实如此?但愿确实是真的

用户13xxx01

导弹再带跟踪更好,弹无虚发

用户10xxx14

你们都是神人,别人怎么打的都摸清楚了,比间谍还戒牒

孔方兄

又被砖家忽悠了吧,出口机型雷达探测距离根本没那么远,另外作战飞机的火控雷达不能轻易开启,否则也会被敌人发现,我更相信之前的版本。

用户44xxx03

中国只要有我们的老千八装上歼十的雷达飞控就轻松的能干掉阵风

Xenos

[赞]这个才是正解!

用户17xxx69

PL15锁定,发射,并摧毁目标这才是亮点。

用户10xxx48

感觉我们“代"跟别人不一样,能越级挑战,同阶无敌了

用户10xxx27

就这么一篇小作文,原本能捆绑卖出一架预警机,现在客户要求退单了

开心

啊三倒是想买歼十,咱不卖啊