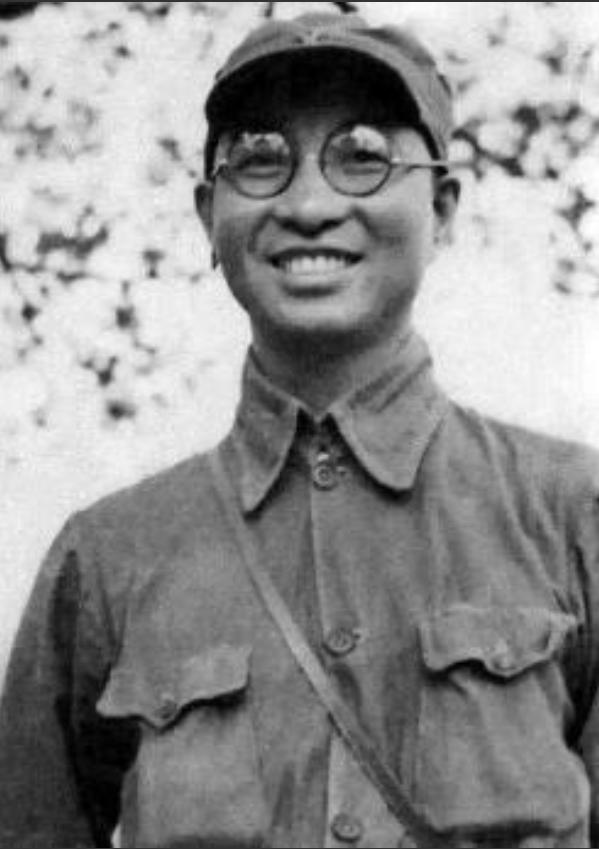

抗战中,陈赓想打榆社,对一旁的女营长王久香说道:“今晚再打一次榆社怎么样?”王久香大惊失色:“可别拿我们小游击队开玩笑呀!”陈赓却坚持:“必须打!”原来早在之前,王久香就带着地方游击队,打了好几次榆社,但是由于日军的防御工事太坚固了,几次下来,日军未伤半点毫毛。陈赓也知道这些情况,为何还让游击队去以卵击石呢? 1940年9月的太行山里,八路军名将陈赓竟要求装备简陋的游击队再次攻打坚固的榆社县城。明知道是送死,为何这位智谋过人的旅长还要坚持?王久香的惊恐背后,隐藏着怎样的军事机密?这场看似疯狂的决定,究竟包含着什么样的深层谋略? 陈赓这个决定看起来确实让人费解。王久香带着地方游击队已经对榆社进行了多次袭击,每次都是无功而返,甚至连日军的皮毛都没碰到。榆社的防务确实令人头疼,日军藤本中队长是工兵学校出身,把这座小城经营得如铁桶一般。八个碉堡呈口字型布置,相互支援,火力配置严密,储备了足够一年的弹药补给。 1940年9月,参与百团大战,奉命率部强攻榆社县城,全歼守敌。这次攻打榆社,是百团大战第二阶段的重要组成部分。陈赓手头有四个主力团,兵力上绝对占优,但攻坚战向来不是八路军的强项。缺乏重武器的八路军面对坚固的工事,往往要付出巨大代价。 陈赓之所以要求王久香的游击队再次出动,其实是在实施一个精心设计的声东击西战术。他深知单纯的强攻会造成重大伤亡,必须想办法分散日军的注意力。游击队的作用不是真正攻城,而是要在城外制造声势,让日军以为又是一次普通的游击队骚扰。 按照陈赓的计划,王久香的游击队只需要在城外放鞭炮、吹号角、制造各种声响,让日军以为又是之前那种小打小闹。日军对这种游击队的袭击已经习以为常,不会特别警觉。这样就能掩护八路军主力从另一个方向发起真正的攻击。 经过前期的仔细侦察,陈赓终于找到了突破点,城东面有一小片树林,攻击部队可以隐藏在这里。这片树林是榆社防御的薄弱环节,但如果日军有所防备,这个突破口就会变成死地。只有通过游击队的佯攻,才能让日军把注意力集中在其他方向。 当晚的作战进程完全按照陈赓的设想进行。王久香带领游击队在城外大造声势,榆社城内的日军果然以为又是一次例行的游击队骚扰,并没有特别戒备。与此同时,八路军772团和16团悄悄接近城东的小树林,成功隐蔽到位。 真正的攻击开始时,日军完全措手不及。他们习惯了游击队的小打小闹,当八路军正规部队的猛烈炮火突然袭来时,才意识到这次不同寻常。但为时已晚,八路军已经突破了城门,战斗进入巷战阶段。 这次战役的成功,关键就在于陈赓巧妙运用了敌人的惯性思维。日军对游击队的袭击已经见怪不怪,正是这种麻痹大意给了八路军可乘之机。王久香的游击队虽然装备简陋,但在这场声东击西的大戏中发挥了不可替代的作用。 经过白天的一日激战,榆社的八个大碉堡,有四个被炸毁。当夜晚再次降临的时候,攻击部队向榆社中学和文庙不断深入。日军藤本中队长见大势已去,甚至使用了毒气弹,但依然无法挽回败局。 榆社战役的胜利不仅是军事上的成功,更体现了正规军与地方武装密切配合的威力。陈赓用兵如神,把看似弱小的游击队变成了制胜的关键棋子。这种因地制宜、因敌制宜的战术运用,正是共产党军队区别于其他军队的独特之处。 战后统计,这次攻坚战八路军伤亡相对较小,却全歼了榆社守敌。陈赓的声东击西战术不仅保存了己方实力,还达到了预期的作战目标。这次胜利也成为百团大战中的经典战例之一。 陈赓让游击队”送死”的决定,其实是一步妙棋。军事指挥的最高境界,就是让每支力量都发挥出最大价值。你觉得在现代战争中,这种声东击西的战术还有用吗?欢迎在评论区分享你的看法。