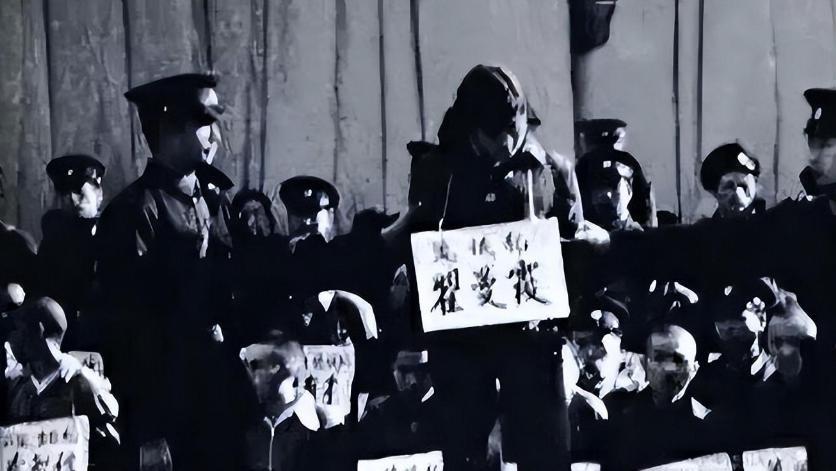

1983年,女流氓交往18个男朋友被枪毙,临死前坦言:性是无罪的 “我只想留一句话:性从来不是罪。”——1983年9月9日,上海提审室里,23岁的翟曼霞面对最后一次讯问,声音并不大,却足够清晰。参与办案的干警后来回忆,那一刻,屋里一根针落地都能听见。 1979年,新刑法第一次把“流氓罪”写进法条。立法的初衷很直接:整顿社会秩序。当年,城乡结合部闹得最凶的案件,往往夹杂聚众斗殴、猥亵妇女、寻衅滋事,执法人员需要一个“大口袋”罪名去兜底。可短短几年,问题就暴露出来了——笼子太大,什么都能往里装。 1980年代初,全国犯罪率陡升,中央一声令下,“严打”席卷城乡。上海的公安档案显示,仅1983年上半年,申城就立案流氓罪两千余起,其中女性被告不足百分之二。翟曼霞恰好撞进了这波浪尖。 时间往前推二十三年。1960年,她出生在虹口区旧式洋房,父母做进出口生意,小姑娘的成长环境算得上优渥。1968年,全家迁去香港,转至新加坡,最后落脚加拿大。海外教育给她的第一课,是个人自由高于旁人目光。她爱涂正红口红,也爱一身亮黄短裙,这些在温哥华街头根本不算事儿。 1981年,父亲看准改革开放的风口回国做生意,翟曼霞跟着回到上海。对她来说,这是一场文化“逆漂”——曾经习以为常的装扮,如今成了街角巷口打量的焦点。她不想改,没觉得自己需要改。“穿衣是我自己的事。”多年后,侦查员还记得她愤愤的这句话。 比穿衣更惹眼的,是她谈恋爱的节奏。在国外读高中时,她换男友如换季服,周围同龄人也一样,谁不会多谈几场呢?可回国两年,她已经交往十八个男友的传闻在弄堂里发酵,越传越离奇。有人说她在衡山路公寓开派对,有人说她在苏州河畔穿比基尼,真真假假混成一锅粥,最终全被塞进“流氓”二字。 1983年3月,全国“严打”进入高峰,上海市公安局下达“快侦快捕”原则。4月初,一位工人向派出所举报:黄浦江边有人身着暴露泳装“公然猥亵”。警车赶到时,翟曼霞正在岸边和朋友嬉水,旁人手机都没有,一张声势浩大的口头举报就足以将她带走。 侦讯持续了两个月。警方掌握的“证据”主要集中在三个点:公共场合穿比基尼、深夜派对扰民、与多名男性保持亲密关系。按照当时的司法解释,这些均可拼凑为“流氓罪”——寻衅滋事、淫乱活动。她请的律师反复强调:没有伤害他人,也无贩卖色情,法条适用过宽。但在“从重从快”的大风向下,这样的辩护注定声音微弱。 6月中旬,法院一审宣判:翟曼霞犯流氓罪,死刑,缓期二年执行。可就在同月,中央再发严打通报,要求对“社会影响恶劣”案件加快枪决节奏。于是死缓被改成死立决,理由只有八个字:情节恶劣,民愤极大。 判决下达后,一支调查组走访弄堂,统计“民意”。有人说:“她穿那样,毁坏风气。”有人说:“谈那么多对象,败坏道德。”但若问是否支持枪决,多数人却沉默良久。时任居委会主任后来悄声对记者讲:“我们只是怕惹事,不想表态。” 9月9日清晨,提篮桥监狱外,车子刚发动,翟曼霞对随行干警说:“请把我的项链交给母亲。”她没再掉泪。法医记录显示,九点十三分,行刑完毕。 同年10月,《人民日报》刊发评论,呼吁完善流氓罪适用标准。1997年,修订后的刑法正式取消流氓罪,将相关行为细分为强制猥亵、聚众淫乱、寻衅滋事等数条,强调“法不溯及既往”,却也意味着类似翟曼霞的案件不会再以同样的方式出现。 值得一提的是,学界对那场严打的评价并不一致。支持者认为,如果没有铁腕,八十年代初的治安可能彻底失控;反对者则指出,一刀切的高压让太多人被笼统罪名席卷。两派争论至今未止。但无论立场如何,有一个数字无法抹去:1983年到1987年,全国因流氓罪被执行枪决者超过三千,其中约一成案件与“行为不检”直接相关,并未造成实质人身伤害。 2000年后,互联网开始大量记录早年错判冤案。有人在论坛里提起翟曼霞,跟帖者多数感慨“可惜生错时代”。也有人反问:“若不收紧尺度,当年社会会乱成什么样?”看似简单的问题,放在现实语境下,答案却并不容易。 近年来,性与自由的讨论再次涌起。法学界提醒:个人自由的边界,是不侵犯他人合法权益;而公权力的边界,则是必须有明确法律授权。三十多年前,边界模糊,结果就写进了判决书。 写到这里,仍需回到那句被记录进卷宗的话:“性从来不是罪。”它是翟曼霞留下的唯一“遗言”。她未必深谙法理,但直觉告诉她,身体的自主权应当区别于犯罪。遗憾的是,23岁的她没等到那一天。 历史不能重来,可它留下的痕迹却提醒后人:一项法律在被书写之前,必须想清楚它要限制什么、保护什么,以及它的手段是否足够审慎。否则,法律的主持者容易拿着正义的旗号,却在不经意间伤到无辜。