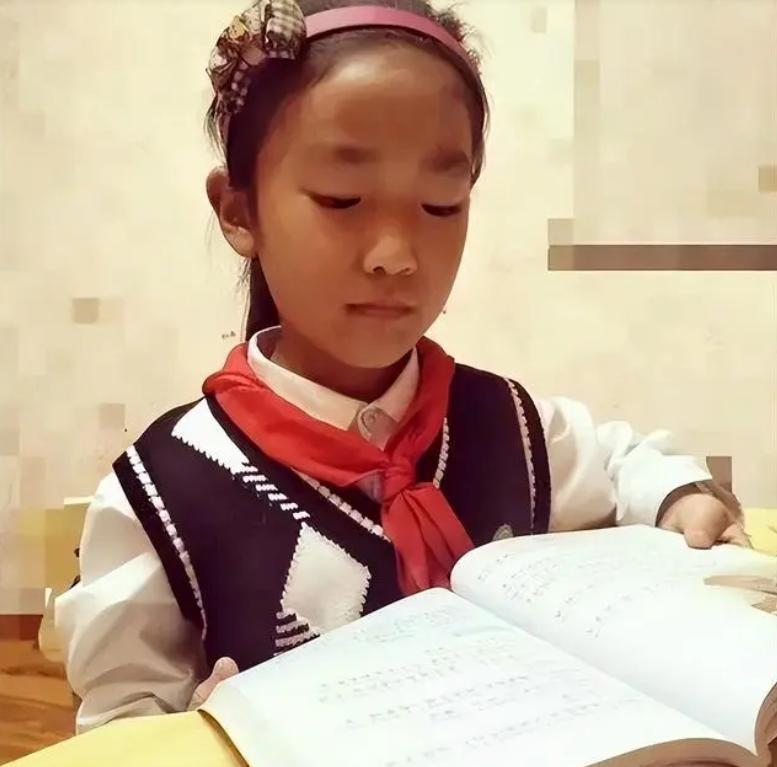

她是中国最小的“军官”,6岁时被特招入伍,因有一项特殊技能 【2007年11月,武汉考核场】“报告考官,我已经做完了。”六岁的潘晶把铅笔放下,声音不高,却把屋里的目光都拉了过来。 在那个讲究“算盘珠打到位、后勤账算到分”的年代,军事经济学院的珠心算队是后勤系统里的“尖刀班”。数字精确到毫厘,意味着一列军列能否按时出发,一批物资能否及时送达。部队一直在物色下一代计算能手,却没想到目标会落到一个刚拿到一年级课本的小姑娘身上。 潘晶的家在内蒙古乌兰浩特。父母开小饭店,生意不大,炊烟里混着孜然味,一家三口日子虽紧巴,却温暖。3岁搬到市里后,小姑娘第一次进幼儿园就显得“话多手快”,老师调侃她像个小广播站。也正是在那儿,她遇见了珠心算教练马丽新。 马丽新一眼看出这孩子对数字“有感”。别人背口诀,她在心里拉珠;别人算个位,她盯着万位。4岁时,眼看着别的孩子追着滑梯跑,她一天三四小时扒在算盘上,没喊过累。有人说这强求,马丽新却说:“她是真喜欢,拦不住。” 2006年的自治区珠心算赛,5岁的潘晶随队参赛。比赛规定两分钟完成若干组六位数乘除,台下观众本想图个热闹,谁知终场哨响,小姑娘准确率接近满分,直接把团队成绩抬到历史第二。赛后,有参赛家长嘀咕:“孩子是读题都费劲,她凭什么算得这么快?” 这份轰动很快被送到解放军军事经济学院。学院珠心算队平时肩负着野战保障、军需调拨的速算项目,可毕业生走一批又一批,青黄不接。学院派了两名教练北上考察,本想走个过场。测试现场却被6岁孩童的沉稳击中——旁人交头接耳,她像把耳朵关机;卷面复杂到成人都要打草稿,她脑中虚拟算盘珠,“嗒嗒”拨动。教练互看一眼,小声叹了句:“又遇上了真材料。” 2007年,学院把最终选拔放在武汉。考核不仅有专业速算,还有文化课与心理测试。考官担心题干太长,特地准备代读。谁知潘晶拿到卷子,只回头轻轻一句:“我自己来。”那天上午,三个小时的连环测试,她几乎没有停笔,交卷时错题屈指可数。心理测评里特意加大的噪声、倒计时红灯,她也没皱一次眉。 11月下旬,录取电报抵达乌兰浩特。依照当年的老规定,珠心算队预备员挂“义务兵待遇”,内部戏称“小军官”。消息传开,街坊炸锅:孩子才六岁,怎么就端上了部队饭碗?潘父一夜没睡,第二天仍签了同意书:“她愿意去,就让她闯。” 从此,潘晶白天在地方小学读书,放学由专车接进学院训练区。宿舍里,她和五名比她大三四岁的队友同住,举手投足都得参照《队列条令》。每晚九点熄灯,早上五点半出早操、听数报时、脑内练珠。别人练耐力跑,她练“速拨”:一百道题,5分钟完。有人好奇她如何平衡学业,潘晶自己一句话打发:“管它呢,做完了再玩。”看似孩子气,却也说明了她那股天然的专注——先解决难题,再考虑余兴。 2008年,她随队第一次参加全军珠心算对抗赛。对手多是二十岁上下的专业队员,比赛采用“双盲播题”,十秒一题,速度堪称电闪。结果,她所在的小组仍拿到前三。赛后,一名后勤处老参谋感慨:“养兵千日,用兵一时,关键时刻还得靠硬功夫。” 潘晶的故事在军报上刊登,引来不少家长问训班、问诀窍。不得不说,天赋真的稀罕,但若缺训练,也只是闪一下就熄的火花。珠心算队的老教练喜欢拿她举例:技巧+恒心,两样缺一不可。事实上,学院后来又选过好几批儿童学员,可能把兴趣扛过密集训练的,屈指可数。 这里有个插曲。2010年前后,电子计算设备大规模进入部队。有声音质疑珠心算是否“落伍”。军事经济学院的研究报告给出过解释:极端环境下,计算器没电、电脑宕机,人脑加算盘仍是最稳妥的兜底方案。说白了,就是多留一手。潘晶和队友们的训练并未停,反而加上了野外条件模拟,考验的正是抗干扰能力。 如今的潘晶已过而立,回望童年,她给自己的总结只有一句:“那就是我当兵的方式。”特殊或许正在于此——一个孩子凭数字天赋走进军营,又靠军营规矩将天赋打磨成了工具。对普通人来说,珠心算只是兴趣班;对她来说,却成了一张军装通行证,也是一段横跨童年与成年的独特履历。 数字能改变命运吗?在潘晶身上,答案显而易见。但更显眼的是,命运的拐点往往潜藏在一次兴趣尝试、一场临时比赛、一张别人未在意的报名表里。抓住还是错过,只在当事人和家人一念之间。