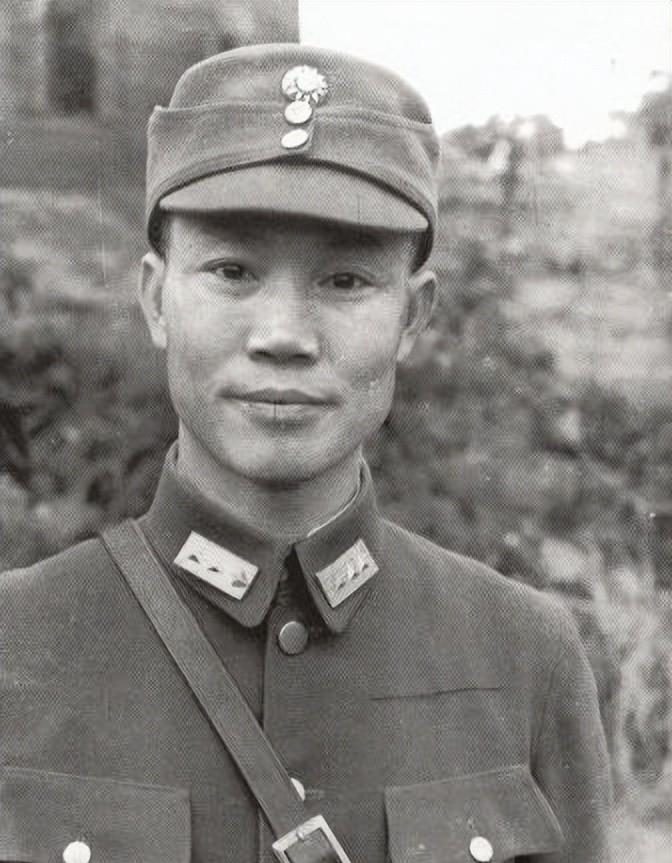

毛主席评价蒋介石:他手下有三大悍将,重用一位都不会败得这么惨 【1948年12月2日,南京深夜】“委员长,名单我改了三遍,可还是这三个人。”陈布雷声音压得极低,却仍带着一股子焦灼。蒋介石抬眼望雨,灯下茶烟袅袅。四周静得吓人,只剩房梁偶尔吱呀。 华灯之外的南京城,枪声虽未抵近,却已透出末路味道。自1927年起,蒋介石把黄埔一期、浙江口音、同乡私谊当成硬杠杠,逐渐织成一张密不透风的人事网。靠这张网他曾坐稳权柄,也被这张网困住了呼吸。 那张网里,薛岳是最亮的钩。1939年秋,他凭“天炉”围歼日军,自称“拼命三郎”。长沙城头火光映脸,他对参谋说:“别怕,炉温不够就加柴。”三年三捷,湘江粮道安然无恙。然而战后嘉奖只是束带一根、虚衔一顶。蒋介石怕他“功高震主”,又要他夺回鲁南。指挥权被总部层层切碎,电报一天能改口四次,久经沙场的薛岳被逼成“文件搬运工”。 电话铃最怕半夜响。徐蚌会战前线,薛岳大半夜接电:“即刻西援碾庄圩。”他愣了几秒,苦笑一句“又变了”。天亮,他的部队扔在路上,两个师被解放军吃掉。半年后,海南成最后落脚,他只能在椰林下摆弄望远镜,揣着“如果早放手”的万千憾恨。 孙立人的轨迹则像截然不同的曲线。年轻时赴美学炮,后来在缅北泥泞里救下一支英军,得了“东方隆美尔”外号。美军顾问凯利说他“懂机械化,也懂人心”,这话传到重庆,却让几位黄埔大佬心里发酸。辽沈临战,孙立人的机械化师被拆成三份,他本人被挂在南京当“战略预备”。战役结束,他望着地图发呆:“我这师若在锦州城北,能多撑两星期。”没人回答。 软禁从1955年开始。他的“住家”围墙高三米,外头岗哨二十四小时换班。孙立人晚年提到那段日子时淡淡一句:“枪管若无用武之地,还不如熔了铸犁。”话一出,警卫沉默良久。 陈明仁是第三把尖刀。惠州首登城楼他举大旗疾呼,把前敌总指挥吓得脱帽致敬。抗战末年的回龙山一役,他写下生死状,把日军轰下山脊。可是敢言也惹祸:会议上他点名骂军需腐败、质疑内战合理性,惹得蒋介石脸色铁青。长沙守城前夜,他被“紧急抽调”,结果防区一夜崩盘。陈明仁干脆联络解放军,1949年8月率部起义。签字那天他对周恩来说:“我怕再晚一步,兄弟都白死了。” 三条命运线此刻呈三角张力,顶端却系在蒋介石手中。蒋的用人法则无外乎一句——“可控最稳”。将领哪怕征战有功,只要不“安全”,就会被掐断脉络。薛岳的炮兵、孙立人的坦克、陈明仁的悍勇,本应拼成一幅立体战图,却被拆成碎片丢在各自角落。 毛主席的思路截然相反。1948年9月,他只是对林彪简短交代:“辽西抓住要害。”后续由林彪自己拆分成锦州、塔山、黑山阻击。粟裕在江淮同样被授权“按情况再议”,“再议”就是临场决断。将领知难却伸,战机才得以放大。 1949年4月,解放军横渡长江当天,香山小院传出一句轻松的感慨——据参与记录的秘书回忆,毛主席笑言:“老蒋若真敢放手,让那几个悍将各领一路,咱们未必能这么快喝到胜利酒。”语气不重,落在石阶上却显出几分惜才味。 此后几十年,三个人被历史推向不同坐标。台湾疗养院里,薛岳常对病友念起长沙旧雨;孙立人逢友聚餐必提“缅甸高原那阵风”;广州珠江边,陈明仁晚饭后喜欢看货轮灯带,他说那样的灯“像没有停火一样亮”。不同岸线,同一叹息。 翻开战史数据,可见薛岳在长沙三战歼敌九万,孙立人远征缅甸击毁日军炮六十余门,陈明仁抗战八年立下大中型战功二十三次。三把利刃俱在鞘中,主帅偏要锁上挂墙,这才形成后来“一触即溃”的南线。 有人把失败归咎于武器,有人怪补给,其实“能否信人”才是内因。试想一下,若徐州绥署真让薛岳全权决策,若装甲第一师完整交给孙立人突击华北平原,再或者让陈明仁守长沙到底,战局至少会拖长。蒋介石最缺的不是兵,而是放开的那道心。 历史不会倒放,可过程值得放大来看。制度边界、领袖胸襟与军队创伤彼此交织,一环扣一环。三位悍将的命途各异,却留下同一条警示:战场上最贵的不是装备,而是信任。缺了这一环,再多师再多弹,也是徒劳。