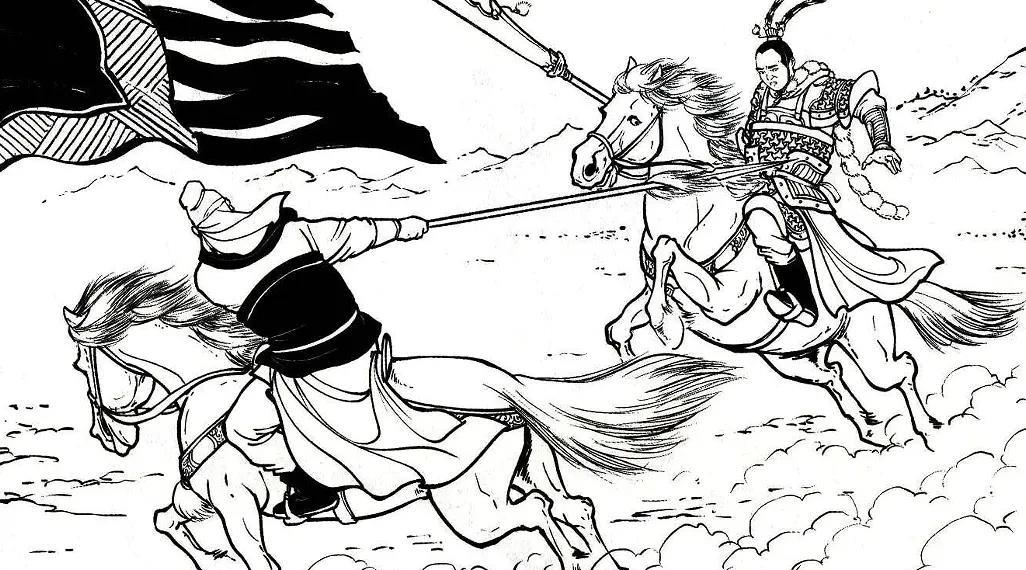

十五万大军横扫草原,七万贵族被一网打尽,大明军旗插上了捕鱼儿海的冰原边缘。朱元璋接报,龙颜大悦,张口就说要封“梁国公”。可还没等圣旨发出去,蓝玉的一封回信让老朱气得差点翻桌。这封信里到底写了什么?而蓝玉为什么在皇帝震怒时,还敢仰头大笑? 蓝玉不是王侯贵胄出身。他来自民间,祖籍安徽,跟着舅舅常遇春打天下。最初是个不起眼的副将,但打仗不要命,冲锋在前,很快成了朱元璋最信任的猛将之一。 南征北战,蓝玉从福建打到四川,又一路打到云南,哪儿苦哪儿脏哪儿就有他。他不是智将,但打仗猛,敢冲阵,能压敌。常遇春死后,他接过大旗,继续拓疆。 洪武初年,明军大致稳定,但北方的蒙古势力一直像根刺卡在朱元璋心头。特别是元顺帝退守漠北后,朱元璋虽称“驱胡出塞”,但北元残部仍不断骚扰边境,朱元璋始终放心不下。 于是,1387年冬,他做了个大胆决定——让蓝玉率大军出征,打到蒙古老窝,把草原的根拔掉。 洪武二十一年春,蓝玉挥师北上,带着十五万大军踏入茫茫草原。这是一场精心筹划的战争,物资早已从山西、陕西调集。朱元璋还派了精锐斥候沿途勘路,确保大军一路通畅。 三月初,蓝玉大军绕过贝尔湖,直逼捕鱼儿海。这片湖泊,蒙古贵族每年春季都会聚集放牧、狩猎。他们做梦都没想到,大明的兵锋已经横扫而来。 蓝玉一声令下,兵分三路,迅速合围。风雪之中,火炮轰鸣,骑兵冲阵,蒙古贵族措手不及,连夜溃逃。不到两天,大明军团就控制全场,俘获包括太子脱古思帖木儿在内的王公贵族七万七千人,缴获马匹、骆驼、战旗无数,甚至连北元皇室的玉玺、文书都被缴回。 这是自成吉思汗东征以来,蒙古皇族最耻辱的一败。北元从此元气大伤,彻底丧失东返中原的希望。 捷报传回南京,朱元璋喜出望外,当场下令:“此功足封王,朕要封蓝玉为梁国公!” 可是,诏书还没写完,蓝玉的回信先到了。皇帝满心欢喜拆开信,却看了个满脸黑。 信不长,却句句戳心。蓝玉说,这场胜仗非侥幸,全靠他调兵遣将得当,将士奋战到底。他提到,自己多年征战,战功赫赫,国公之封不过是“应得之物”。 这意思就是:别搞得像你赏我一样,我是凭本事拿的,不欠你。 朱元璋脸色顿时沉下来。他这个皇帝最怕别人“不知感恩”,尤其是武将。太祖出身底层,最怕“功高震主”,他曾说:“功臣如墙上之瓦,久则必崩。”蓝玉这封信,无疑是在墙上凿口子。 怒火之下,朱元璋一挥笔,把“梁国公”三字改成了“凉国公”。“梁”与“凉”一字之差,含义却天差地别。 蓝玉收到封号,没半点不满,反倒仰天大笑。他知道老朱疑心重,也知道自己这封信早晚得惹事。但他压根没打算低头。他太清楚,朝堂上讲感情没用,讲的是气势。 这封信,也成了他与皇帝关系决裂的标志。 封了凉国公,蓝玉依旧率军北守。他自视功高,派头越发大,管军如家产,宫中使臣到了他那儿也得低头行礼。他还擅自敲毁喜峰关,带兵回京,强硬调换边将,朝臣对此多有非议。 朱元璋表面无声,内心却早已动杀意。1393年初,锦衣卫密报蓝玉图谋不轨。御史蒋瓛迅速立案,皇帝亲批调查,三日后蓝玉被捕。 罪名很重:谋反。 朱元璋出手毫不留情。蓝玉被凌迟处死,三族尽诛。光朝中就有一公、十三侯、二伯同日入狱。此案牵连军政两界,最终被诛者超过一万五千人。 “蓝玉案”不仅清除了明初武将集团,更是朱元璋整肃政权、打压权臣的高潮。 蓝玉死时无怨无悔。他不是不知道结局,而是赌自己赢不了这局。他太硬,硬得不能容于帝王的“笼子”里。 一封信,两种态度。朱元璋看的是威胁,蓝玉写的是骄傲。 历史里,这样的冲突太多。皇帝怕的是功臣忘形,功臣怕的是帝王翻脸。而“梁”与“凉”的一字之差,不过是命运的起手式。 蓝玉赢得了战场,却输在了帝王心术。他从草莽中杀出重围,最终却被埋在锦衣卫的深牢之下。他笑得豪迈,也死得痛快。 可那一封信,终究改写了他的人生。