洪武二十九年除夕,小吏正在衙门值守,忽然看见一个孤寡老头,小吏可怜他,请他喝了一顿酒,没想到第二天便官升十级! 李文瀚,出身应天府郊外农家,洪武初年出生,家境贫寒,父亲早逝,母亲靠纺纱织布养家。他从小帮母亲干活,农闲时借书自学,勉强识字算账。洪武二十三年,他通过乡试,进入吏部做无品级书吏,负责抄写文书、整理户籍。每日步行数里上下班,俸禄仅够母子糊口。他三十多岁未婚,家中只有一间草屋,生活清苦却从不抱怨。母亲年老多病,他常亲手熬药,乡邻都夸他孝顺。 在衙门,李文瀚做事认真,字迹工整,户籍文牒从不出错。同僚多已成家,节日常聚会饮酒,他却总推辞,说要照顾母亲。一次,商贾为改户籍送来鲜果,他当场退回,严词要求依法办事。同僚有的笑他固执,有的说他傻,但他从不辩解,只管埋头干活。洪武二十九年除夕,他自愿留守衙门,整理积压文书,油灯下专注抄录,视职责为立身之本,从不懈怠。 洪武二十九年除夕,家家户户团圆,吏部衙门却空荡荡,李文瀚独自值守。他点着油灯,整理一摞文牒,案边放着自酿米酒和几块硬炊饼。夜深时,一位灰袍老者走进衙门,须发花白,拄着枯枝拐杖,衣衫简朴,似无家可归。李文瀚见他可怜,起身招呼,搬来木凳,掸去灰尘,请老者坐下。他取出缺口瓷碗,倒上半碗酒,分一半炊饼递过去。老者接过酒碗,慢慢喝下,点头示谢。 两人对饮几杯,聊起乡间风俗。老者说自己年少漂泊,亲人皆亡,逢年过节倍感孤单。李文瀚提到母亲卧病,家中无人,自己留守是为不误公事。老者听后拍桌赞许,称他职责为重。他又从后院端来腌萝卜和刚烙的饼,热情款待。老者夹菜慢嚼,似久未尝民间滋味。夜深,爆竹声渐稀,老者起身告辞,李文瀚送至门外。老者拍他肩,笑言明日或再会,他只当客套,拱手作别。 大年初一,金銮殿朝贺庄严,百官齐呼万年。朱元璋屏退侍从,召吏部尚书,命速寻昨夜值守小吏。李文瀚正在衙门扫雪,被急召入宫。他换上借来的旧袍,忐忑入殿,见龙椅上之人正是昨夜老者,忙跪地请罪。朱元璋扶他起身,称其除夕守职、孝敬老母,甚为可贵,当场擢为凤阳知府,官升十级。百官哗然,此举破格,违背本籍不得为官之制。李文瀚叩首推辞,手握袍角发颤,朱元璋沉声命其勿辞,赐官服印信。 李文瀚回到凤阳,母亲闻讯拄杖相迎,乡邻奔走相告,称其际遇传奇。他上任后,亲察民情,修沟渠、赈贫户,凤阳渐安。每早巡查,晚归侍母,母亲病愈,颐养天年。他为官清廉,政绩卓著,成洪武年间佳话。朱元璋虽以严治贪官闻名,对忠孝之人却格外青睐,此事传开,民间赞叹不已。 明太祖朱元璋,出身贫寒,从凤阳布衣到开国皇帝,经历坎坷。他早年丧亲,四处漂泊,深知民间疾苦。登基后,他对贪官污吏零容忍,创“剥皮实草”酷刑,震慑官场,贪腐者动辄株连九族。但他也知人善用,重视忠孝之人,常不拘一格提拔人才。洪武二十九年除夕,这位七十岁的皇帝,厌倦宫中喧嚣,微服出巡,想看看大明江山的真实面貌。 那晚,应天府街头冷清,家家户户团圆,唯有吏部衙门亮着微光。李文瀚,一介小吏,出身农家,三十多岁未婚,母亲卧病在家。他在衙门抄写文书,整理户籍,俸禄微薄,却从不懈怠。除夕夜,他自愿留守,案头堆满竹简,油灯下埋头工作。忽有一老者走进衙门,衣衫简朴,须发花白,似无家可归。李文瀚心生怜悯,招呼老者坐下,分酒共食,聊起家常。 老者自称年少漂泊,亲人尽丧,节日孤单。李文瀚提及母亲病重,自己留守是为不误公事。两人推杯换盏,气氛渐暖。李文瀚又端来腌菜烙饼,热情款待。老者慢嚼细咽,似久未尝民间滋味。夜深,老者告辞,李文瀚送至门外,老者笑言明日再会。他未多想,次日却被召入金銮殿。殿上之人正是昨夜老者,他方知对方是朱元璋,吓得跪地请罪。 朱元璋称其忠孝可嘉,当场擢为凤阳知府,官升十级。此举震惊朝堂,大明律严禁本籍为官,升迁需层层考核,朱元璋却破例提拔。群臣窃语,有人羡慕,有人质疑。李文瀚推辞,称才疏学浅,朱元璋不允,赐官服印信。他回到凤阳,母亲喜极而泣,乡邻奔走相告。他上任后,亲访民户,修桥铺路,赈济灾民,政绩斐然,母亲病愈,颐养天年。 朱元璋治吏严苛,贪官闻风丧胆,但对底层忠孝之人格外宽厚。他出身贫寒,深知民间疾苦,常提拔有德之人。史载他曾因御厨一句“龙须”免其罪,还封赏有加。又在全国选“乡老人”,处理民事纠纷,发津贴养其老。这些老人多德高望重,朱元璋常召他们入宫,体察民情。一次,他问及民间是否有人造反,一位乡老人答“捕获已尽,唯恐复生”,既说实情,又颂盛世,获擢知府。 李文瀚的际遇并非个案。朱元璋虽以酷刑治贪,却也重用忠孝之人。他勤政敬业,堪称劳模,对官员要求极高,懒政即罪。李文瀚守职尽责,孝顺老母,正合其心。这段除夕奇闻,传为美谈,映衬出洪武年间吏治的严与情。朱元璋的复杂性格,既有铁血无情,也有温情脉脉,令人感慨。

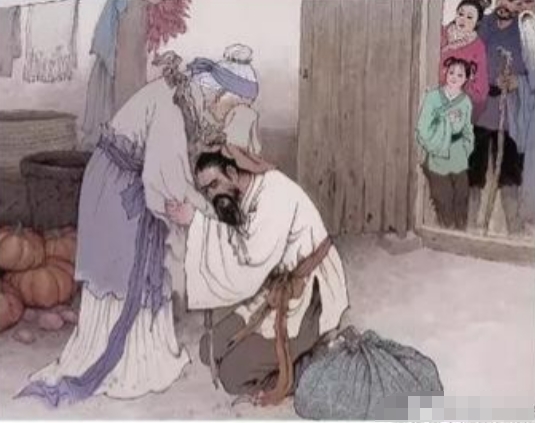

评论列表