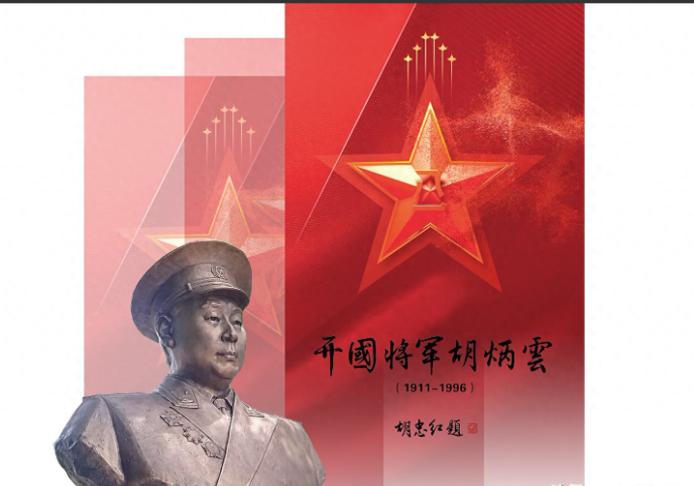

八十年后,还有人记得胡炳云 有些人,打完仗退了役,连个名字都没留下;而有些人,打完仗还活在后人心里,甚至被人一家三代,找了八十三年。 江苏盐城建湖县,一个叫“饮马塘”的地方,最近立起了座雕像——不是某个文艺青年的意象艺术,不是景区里的仿古摆设,而是真刀真枪干过事的抗日名将、开国将军 胡炳云 的塑像。 这个事,说大不大,说小不小。 但放在今天,特别是在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的时间点上,它就不只是一个仪式了,它是个坐标,一个告诉后来人“这事咱没忘”的记号。 塑像揭幕那天,现场不是什么商业活动那套三板斧,也没人套话、卖情怀,更多是沉甸甸的情绪、实打实的记忆。你看那主持人崔钰、那老兵胡忠红,还有胡将军的后人胡佐军……每个人说的话,没一句跑题——就一个字:值。 “值”在哪儿?不是值在这雕像有多贵,而是值在这人配。 先说胡炳云是谁。 红军出身,八路军老战士,新四军猛将,抗美援朝的老兵。把自己的一辈子,铺在了共和国的地基上。从平型关浴血奋战,到黄淮流域指挥若定,从新中国建设到家风传承,他不是搞口号的,是带人真上阵的。 更重要的是——他还救过人命,命还是从日军枪口下救出来的。 1941年,新四军在苏北反“扫荡”。建湖九龙口一战,有个叫胡胜庆的青年农民被抓了,眼看着就要命丧鬼子手,是胡炳云带人拼死冲了进去,把他救了出来。事后啥都没说,转身就走。胡家人连个“谢谢”都来不及说。 这一别就是八十三年。 你可以说这是传奇,但对胡胜庆的后人胡桂兰来说,这不是“传奇”,这是“活命恩人”。 她不光记着,还干了一件狠事:自费百万,在饮马塘建了个“黑将军红色教育基地”。为啥叫“黑将军”?因为那时候胡炳云全身军服、黝黑皮肤,战场上杀敌凶猛,大家都这么叫他。 说句实话,在现在这个年头,自费建纪念地、搞雕像、做红色浮雕,这事儿得多动真感情?换句话说,人家不是靠红色故事来“包装自己”,是把自己家祖传的感恩,当成信仰来供。 你以为这就完了?没。 就在今年3月,胡桂兰一家终于联系上了胡炳云将军的子女。7月9日,中国新四军纪念馆给她颁发了捐赠荣誉证书。7月10日,雕像揭幕当天,胡将军的后人来了,连他的重孙胡铭恒都到了。 一边是救命恩人的后人,一边是将军的后代,这一场见面,不是“寻亲综艺”,是真实历史的回响。这事儿要是拍成纪录片,估计光那段祖孙对视的画面,就足够人眼眶湿润了。 更让我佩服的是,胡将军的儿子胡佐军在台上说得明明白白: “我父亲一生忠诚于党,忠诚于人民,他从不以功劳自居,从小教育我们脚踏实地,绝不许因为他的身份谋私利。” 现在很多人看“老干部”子女,总爱贴标签,但人家这一家,活得比咱还低调。说句大白话,这雕像不是他们家“走关系”建的,是别人为他们爹争气、他们自己也争气,才有了今天这场盛典。 而现场那首黄志毅写的《满江红》,我愿称它为“当代将军颂”: 烽火神州,山河碎、狼烟未歇。擎战旗、川中豪杰,壮怀如铁…… 是的,我们今天读着这些句子,也许觉得文绉绉,但你要是站在雕像前,吹着盐城的夏风,看着老兵胡忠红说话时眼圈泛红,再听到胡桂兰讲“83年一直在找”,你会突然明白: 这不是历史,是现实里还在呼吸的信仰。 雕像揭幕,只是个开始。 你看那片银杏林,树苗已成荫;你看感恩林旁,那片浮雕墙,《我们是铁的新四军》《黑将军英雄传奇》浮雕一字排开,像是历史在说话,像是胡将军还站在那儿看你。 而我们要做的,不是“感动一下”,而是接住这份传承。我们不该只在纪念日高喊口号,更该在平日里记得这些人、这段事。 因为,胡炳云这样的将军,救的不只是一个人,而是整整一代中国人的脊梁。 在这场雕像揭幕的现场,有一句话我记得特别清楚: “这不仅是一座雕像的落成,更是一堂生动的红色教育课。” 对,有些课你坐在教室里是学不到的。你要去实地看看,你要听老兵的故事,你要站在雕像前,心里才会有那种“热血不是词语,而是责任”的悸动。 就像胡将军当年说的: “今天的幸福,是战友们拿命换来的。” 那我们就别白过这一生。