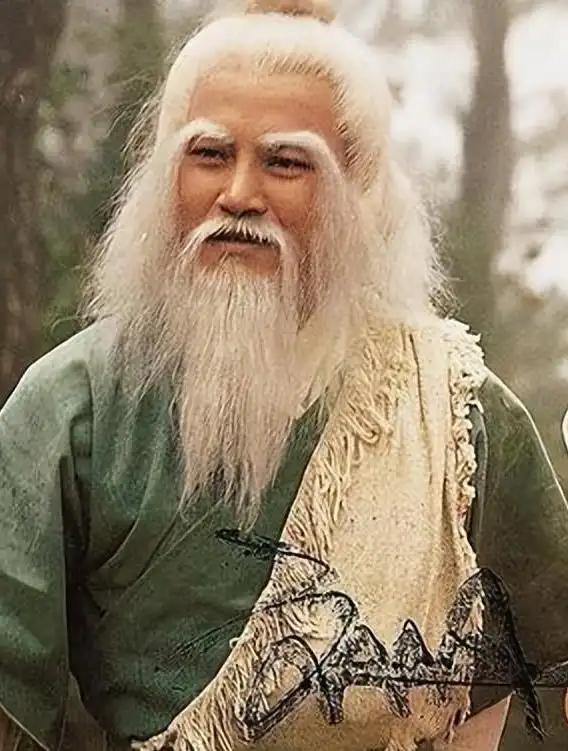

《倚天屠龙记》中,金庸为什么把朱元璋写成了一个阴险小人?常遇春却是光明磊落、义薄云天的好汉! 金庸写《倚天屠龙记》,脑子里非常清楚:明朝到底是谁的?历史的结局就是朱元璋坐上了龙椅。他这个写故事的人,不能为了书里主角们的痛快,就把朱元璋写败了,或者让张无忌当了皇帝,那历史就对不上号了。也就是说,张无忌带领的明教,无论开头多风光,最后都得给朱元璋让位。这个结局是一早就钉死了的。 金庸这个人,说到底是个知识分子,而且他有自个儿对历史的看法。在他眼里,像朱元璋这样的“盖世枭雄”,身上必然带着点让读书人不那么舒服的东西。用金庸自己在小说后记里总结的,真正的枭雄需要具备几点:第一是野心勃勃;第二是做事情够狠够果断,毫不含糊;第三是能忍常人所不能忍。 你仔细品品,这三点听起来,好像都不是什么特别“正面”的词汇,隐隐约约透着一股子权谋算计和冷酷劲儿。金庸似乎打心眼里就对这种“帝王心术”抱有疑虑,甚至警惕。 有了这种心态,再看看他笔下着力塑造的主角张无忌,就更能明白他为啥要把朱元璋写成那样了。张无忌是啥样人?心地善良得过分,优柔寡断,动不动就想归隐山林,一点当皇帝的野心都没有。 金庸明显更喜欢、或者说更欣赏这种充满“理想主义”色彩的人物。张无忌身上的侠义精神,他那种不分贵贱、只想兄弟朋友好的纯粹,是金庸心里“侠”的典范。张无忌越好,越纯粹,朱元璋那种为了上位耍弄权谋的“现实”形象就越显得阴暗、越像是走了邪路。朱元璋要是不耍手段,张无忌这么个“心头好”怎么可能被挤走呢? 另外,咱们得看看朱元璋在书里干的具体事儿。他的出场,说实话,不算光彩。书里说他年轻时当过和尚,还做过强盗。虽然一开始他也救过张无忌,表现得也有股子狠劲儿,但后来越来越往权谋方向走。典型的就是他设计逼张无忌退位那一段儿。 他用啥招?他竟然让人绑了韩林儿——那个被视为“小明王”和明教教主张无忌之间有道义联系的人物,然后假扮成张无忌的命令把他淹死。回头呢,又散布谣言说是张无忌下的令!这一手嫁祸之计,不仅毒,而且成功地离间了张无忌和一帮明教底层兄弟们的情分,让张无忌百口莫辩,心灰意冷,觉得这“教主”做得实在没意思,干脆带着赵敏走了算了。 这一通操作下来,朱元璋这角色算是坐实了“阴险小人”的名号,为达目的,阴谋诡计信手拈来,连基本的江湖道义都不顾了。 再看常遇春,他跟朱元璋起点差不多,早年就跟着朱元璋混的。但金庸是怎么写常遇春的?常遇春身上的标签全是“义气”!当年在汉水边上,周子旺的孩子小周芷若被人追杀,是常遇春冒着生命危险,硬生生从元兵手里把她救出来的,自己还受了重伤。后来他带着重伤的张无忌去求蝶谷医仙胡青牛看病,一路上真是拿命在拼。 到了胡青牛那里,明明自己伤得更重,却恳求胡青牛先救张无忌。就为了求张三丰救他,这份赤胆忠心,令人动容。他为人直爽,说话办事,一就是一,二就是二,不懂什么弯弯绕绕,认准了张无忌这个教主,就从一而终。这样的常遇春,和朱元璋放在一起,一个心机深沉只图天下,一个光明磊落义字当头,对比能不鲜明吗?一正一反,金庸的褒贬其实已经埋在这个人设里了。 而且,还有个挺现实的问题:书里明教的那些高层,其实没几个真正靠谱能带来大家走向胜利的。 阳顶天失踪之后,杨逍、范遥、殷天正、韦一笑,还有谢逊他们,本事是大,可内斗更狠。鹰王自己出走去搞天鹰教,杨逍和五散人、韦一笑他们见了面就想动刀子。 要不是张无忌这个主角光环强行把他们揉在一起,明教早就自己把自己打崩了。也就是说,明教这帮武林高手组成的“核心”,跟下面真正拉队伍、打硬仗抗元的朱元璋徐达常遇春他们这帮实干派,早就脱节了,说难听点,甚至有点“塑料兄弟情”的意思。 金庸也明白,光靠张无忌这种“和稀泥”的手段,根本撑不了多久,明教的内部分裂是迟早的事。那么,总得有人出来收拾这个摊子,把抗元的大业撑下去。这个角色,有能力又有行动力的,只能是朱元璋。既然最终注定是他们接过担子,那金庸为了让张无忌“合理”地退出,让历史“合理”地推进,朱元璋扮演那个“摘桃子”的角色,就成了故事逻辑上的一种无奈选择。 所以啊,金庸把朱元璋写成阴险小人,常遇春写成光明磊落的好汉,说到底,是几种力量交织的结果:作者对权力和枭雄的本能警惕,为了衬托理想主义主角张无忌的高尚,为了给主角让位给历史结局让路而必须设计的情节冲突,以及为了弥补明教高层缺乏长久凝聚力、难当大任的设定缺陷。 常遇春的“义”,是用来戳穿朱元璋权谋的“矛”,也是在现实利益之下作者试图保存的一缕“侠”的光芒。与其说是故意贬低朱元璋的历史地位,不如说是金庸在小说这个小世界里,表达自己对理想与现实、侠义与权谋之间深刻矛盾的一种文学化呈现。