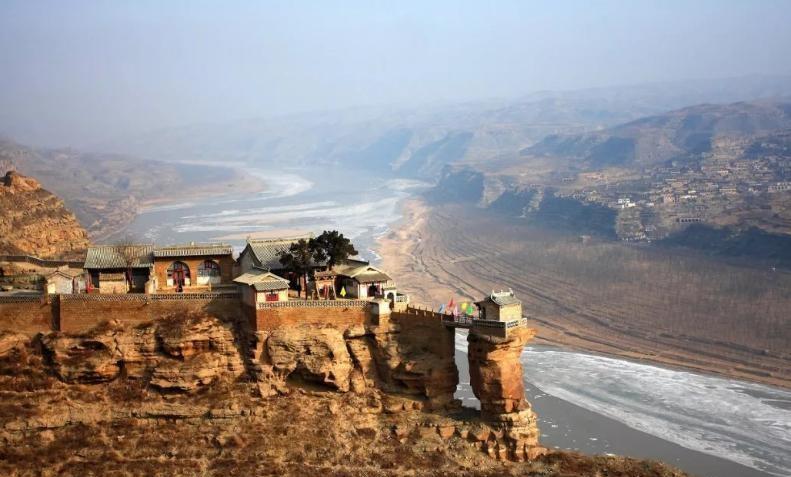

1963年,毛泽东指示汪东兴:在内蒙古训练骑兵,沿黄河随我去昆仑 “老汪,你帮我把一支能骑善射的队伍拉出来,得在草原上练,等水暖了,我们沿黄河一直上昆仑。”——1963年3月7日深夜,中南海菊香书屋里,毛泽东抬手压着地图,很认真地对汪东兴说。 汪东兴愣了一下,他没想到主席会忽然谈到骑兵。“主席,您真打算骑马去看黄河源头?”“嗯,火车太快,汽车太闷,骑马最自在,还能随时下河探水。”语气轻描淡写,可眼睛里却透着少年似的兴奋。 毛泽东对黄河的情感,绝不是一时兴起。他在湘江边长大,却在黄土高原度过了最艰难又最豪迈的岁月。1936年率红军东征,他曾在冰雪覆盖的晋北河岸写下“大河上下,顿失滔滔”,那是亲眼见到黄河在寒流中凝滞的诡异景象。 进入1940年代,战争的风向把他一次次推到黄河畔。1947年秋,党中央转战神泉堡,他登上古城楼,面对滔滔黄水说:“没有黄河,我们恐怕挡不住日本人。”同行的李银桥后来回忆,那天主席说这句话时,声音并不洪亮,却让在场的县长直起了背。 待到第二天,毛泽东陪江青去渡口接李讷。一叶木船,四个船工,在激流与旋涡之间硬是划到岸边。毛泽东握着船工满是老茧的手,喊了一句:“这才是黄河的儿子!”船工先没认出他是谁,等看清面容,连声高喊“毛主席”,岸边百姓也跟着雀跃。那股原始、粗犷的生命力,深深打进了毛泽东的心里。 新中国成立后,治理黄河成了他挂在嘴边的“大事第一”。1952年10月,毛泽东乘专列到开封,步行查看东坝头石坝。风吹大衣作响,他一边弯腰抓起泥沙,一边问治黄专员王化云:“平均一年冲多少沙到下游?”得知是十二万多万吨,他皱眉道:“光靠筑堤,终究是堵不住的。” 那次河南之行,他还特意站上邙山小顶山,俯瞰“地上悬河”。脚下的黄水比村庄屋脊还高三四米,场面令人心惊。他回到车厢,说了句很湖南味的玩笑话:“黄河这娃娃,老是端着个盆子往北方倒水,怪不得闹腾。”众人笑,他却继续翻水利资料到深夜。 1955年北京水利展览会上,毛泽东驻足在三门峡模型前足足二十分钟。身边陪同的李富春悄声解释“平水位、滞洪库”时,他忽然插话:“这条河不驯,不下笼头不行,可笼头也不能勒太紧。”语气是开玩笑,实则对工程风险心知肚明。 1959年的庐山会议,他突然冒出一句:“我要从河口一直骑到昆仑。”许多人以为这只是诗意发言。可两年后在广州,他又细化了路线:先到山东利津看入海口,再溯流至兰州,之后翻祁连、越巴颜喀拉,直达卡日曲冰川,最后翻昆仑南下长江源。 1963年春,毛泽东认为时机差不多成熟,便把任务交给汪东兴。为什么选内蒙古?地势开阔,马匹好,且靠近黄河中游。根据口述记载,警卫部队先抽调150名会骑马的年轻战士,再从地方招来6名老牧人教鞍、教驭、教湍水涉渡。训练点设在乌兰布和沙漠边缘,黄沙与草滩交错,既能练耐力,又能模拟河谷环境。 那支队伍天天在哨声里起床,先绕营地疾驰三圈,再列队到黄河岸边下马推木筏,练“人马协同”。汪东兴向中南海汇报:“战士们屁股都被磨破皮,可没人掉队。”毛泽东看完电报,哈哈一笑:“屁股破点皮,不丢人。” 然而,计划终究被迫搁浅。三年困难时期刚过,国家百废待兴;中苏边界风声鹤唳,内外事务堆在案头。更现实的是,毛泽东已届古稀,长途骑乘对心肺和脊椎都是极大考验。周恩来几次委婉劝阻:“主席,黄河在那儿等得起。”毛泽东沉默良久,只说:“我这把老骨头,也许等不起。” 骑兵大队后来调整为普通机动分队,但仍保留了“黄河号”旗面。老兵回忆,旗面正中绣着奔马,马蹄下是一条金线弯弯曲曲——那是黄河。每逢拉练,他们仍沿河行军,“就当替主席走一段吧”。 1966年,毛泽东在游泳池边听护士唱《黄水谣》。“不到黄河心不死”一句刚落,他摆手道:“我是一到黄河也死不了心的人。”说完仰躺在竹椅上,眼睛半眯,如同在想象黄色水面与远处雪峰。 毛泽东未能亲骑昆仑,但对黄河治理的关注从未断线。三门峡大坝的反复论证、引黄济卫、后来提出的南水北调,多少都凝结着当年的那句“变害为利”。今天驱车穿行黄河两岸,大堤高耸、机耕道平整,偶尔还能看到刻着“黄河儿子”四个大字的纪念碑。往旁边一站,耳边似乎又能听见那位在雪夜里写词、在秋风里握船工的老人,用带湖南味的普通话感慨:“黄河,还是要靠人民来驯服。” 故事到这里并未结束。骑马沿黄河进昆仑的设想,像一支未发出的箭,还悬在中国人心头。这股浪漫和倔强,或许正是黄河水给他的馈赠,也透过他,传给了后来所有在黄土高原上挥汗的治水人。