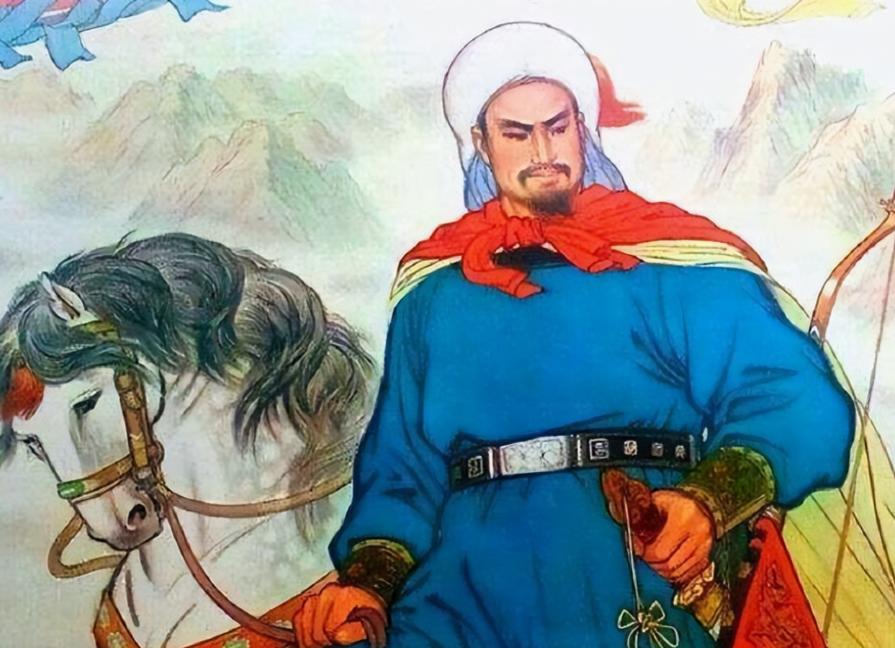

1650年,桂林之战,胡一青约清军单挑,清军无人响应。线国安大怒,他自恃勇猛,与胡一青格斗,差点被擒拿。 1650年,桂林之战爆发,南明名将胡一青与清军对峙,气氛弥漫着胜负未定的紧张。胡一青大胆提出了一个挑战:一对一单挑清军,愿赌明分,双方赤手空拳,交出脸面与尊严。 然而清军将领没有一个敢响应。唯有线国安恼怒异常,自认勇猛,跨前与胡一青单挑,结果险些被擒,战场气势为之一变。 桂林守军面临兵力疲乏,又乏缺粮弹,士气摇荡。胡一青出此挑战,一方面在试探清军底线,另一方面企图提振南军人心。随着挑战公开,清军内部震动不小,诸将顾忌很大。线国安与其说是为清军出头,更像是为了掩盖恐惧和保全颜面。 那日,云贵边缘的山城上,雾气笼罩,剑光未出先显冷意。胡一青披甲立于城门口,身后不远处是整齐的南军旗帜。清军防线压近,长枪如林,却无一人敢近前。所有的沉默都让这挑战更显威压。 就在此时,线国安怒目而视,拔刀冲来,和胡一青正面交手。双方拳来脚往,却不是单纯厮杀,更像心底力量的较量。清军看得目瞪口呆,不少将士面露惶恐,怕主人公被擒,一夜之间军心尽失。 这场较量惊心动魄,却匆匆收场:线国安狼狈撤后,身负数伤,恼羞成怒,清军军心大乱。胡一青不曾立刻追击,而是从容收兵。此举非出自仁慈,正相反,是战术与政治两重考虑结合——给清军喘息之机,也给南明自己一次表态:这里还有战意。 之后几天,清军改变策略,不再像此前那样压迫式进攻。他们调整部署,内部声音开始出现分歧:线国安虽表勇猛,实则已受挫,其他将领未必愿意继续冒进。南明守军则趁势回击,收复部分丢弃的哨点,两军再战界线被拉回桂林外围。 更关键的是,这场“单挑风波”很快成为战场传说,南明将士被激励得斗志昂扬,开始大量爆发式反击;清军则陷入士气忧虑,营帐中时有怨声载道。线国安的惨败,被南明刻意传扬,他成了清军内部的耻笑对象。 但胡一青没有趁胜追击。他明白,朝廷急需的是时间与信心,而非一场败退引发的全军崩溃。南明整体兵力与物资仍处弱势,这场勝利若换来全军覆没,那便更糟。于是他收军退守,稳住军心。