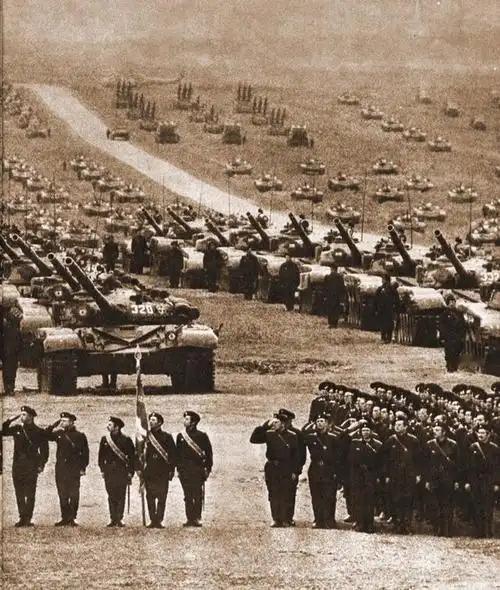

苏军为什么没有被德军耗尽人力?这么说吧,苏联其实是和德国一起死的,只不过苏联晚了四十五年埋。由于斯大林的决策失误,苏联在战争初期的损失几乎相当于战前全部常备军的覆没,之后只能依靠动员兵组建低素质部队,以巨大的人命代价消耗敌人。因此,直到战争结束,苏联对德国的战损都极其难看。 1941年的基辅战役就是典型例子,德军以钳形攻势包围苏军西南方面军,尽管前线将领多次请求撤退,斯大林却严令死守,最终导致65万苏军被俘,大量装备被缴获。 这几乎相当于苏联战前常备军的一半,整个西南防线彻底崩溃。类似的情况在战争头几个月反复上演,德军凭借闪电战迅速突破防线,苏军在明斯克、斯摩棱斯克等地又损失数百万兵力,战前精心组建的现代化部队几乎全军覆没。 面对如此惨重的损失,苏联不得不采取极端手段补充兵力。从1941年下半年开始,苏联启动了史无前例的全国动员,不仅征召18-50岁的男性,甚至将妇女、少年和老人送上前线。 在莫斯科战役最危急时,全城16-60岁的居民都被动员起来构筑防线,许多人连基本的军事训练都没有,拿着步枪就被推上战场。 到1942年,苏军的兵员结构发生了根本性变化:前线部队中35岁以上的预备役士兵占了多数,甚至出现了由45岁以上“大叔兵”组成的师团。 这些士兵虽然作战经验丰富,但体力和反应能力远不如年轻士兵,只能依靠人海战术填补防线缺口。 更残酷的是,苏联还将新收复地区的居民强行编入军队。1943年苏军反攻后,从乌克兰到波罗的海三国,每解放一片土地,就立即强征当地15-45岁的男性入伍。 例如在顿巴斯地区,苏军一次就强征了12万人,而当地总人口还不到100万。这些被强征的士兵中,很多人曾被德军掳去当劳工,对苏联政权充满敌意。 苏军第60集团军的报告显示,新兵中“敌对分子”占比极高,甚至不能给他们发放武器。在爱沙尼亚,苏军直接征用曾为德军作战的当地士兵,让他们调转枪口对付昔日的战友,这种“以敌制敌”的策略虽然补充了兵力,却严重削弱了部队的凝聚力。 这种近乎疯狂的动员虽然维持了前线的兵力,但也导致战损比极其难看。斯大林格勒战役中,苏军投入300万兵力,伤亡高达200万,而德军200万兵力仅损失150万。 战役后期,苏军为突破德军防线,常常整营整连地发起冲锋,用血肉之躯消耗敌人的弹药。库尔斯克会战中,苏军单日伤亡就超过3万人,坦克部队以3:1的损失比例换取战术胜利。 整个战争期间,苏联军民死亡约2700万人,其中军人阵亡916万,而德国总死亡人数约800万,战损比达到惊人的3:1。 巨大的人力消耗对苏联的影响远超战争本身。战争结束时,苏联男性人口比战前减少了近2000万,许多村庄只剩下老人、妇女和儿童。劳动力短缺导致农业和工业生产长期停滞,1945年的粮食产量仅为战前的60%。 为了维持军事优势,苏联在战后继续将国民生产总值的30%投入军备,导致经济结构严重畸形。这种政策,使得苏联在冷战期间长期陷入经济困境,最终在1991年解体。 当德国在1945年投降时,苏联虽然赢得了战争,却也耗尽了国家的元气。四十年后,当经济崩溃、社会动荡最终压垮这个超级大国时,人们不难发现,其根源正是那场以血肉为代价的战争。

斯大林格勒战役中,苏军投入300万兵力,伤亡高达200万,而德军200万兵力仅损失150万。------前者战损66.7%,后者战损75%。

相反,二战虽然带来损失,但也是促成苏联成为超级大国的重要因素。苏联战后很快(1948年)恢复到战前经济水平,这也说明其失败和战争无关,只是发展路径错误,

用户17xxx32

扯淡,真的话,美国在50-90年代普通人的生活水平能那么好。甚至出来普通人免税,有钱人高税收补贴给普通人[得瑟]

徐安静

苏联在五六十年内建成了全世界第二强国,是怎么来的?

用户10xxx84 回复 07-08 23:29

表面繁荣

独行侠 回复 07-09 08:04

卖资源,石油、天然气......

明德

黑苏无底线!

生命 回复 07-09 06:49

的确,而且手段也低劣

用户10xxx62

苏联解体的时候就解密了,苏联损失约3860万人。伤亡6600万。

侯鹿

苏联解体的关键在于北约与华约的不同。北约总是在外挑起矛盾而转移其内部矛盾。华约却一直实际论证用军事力量整顿内部矛盾却使矛盾激烈的从量变到质变过程[哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得]

春天

说的都是屁话,总结的结论就是厕所里的翔!就这一点水平没有,还感写