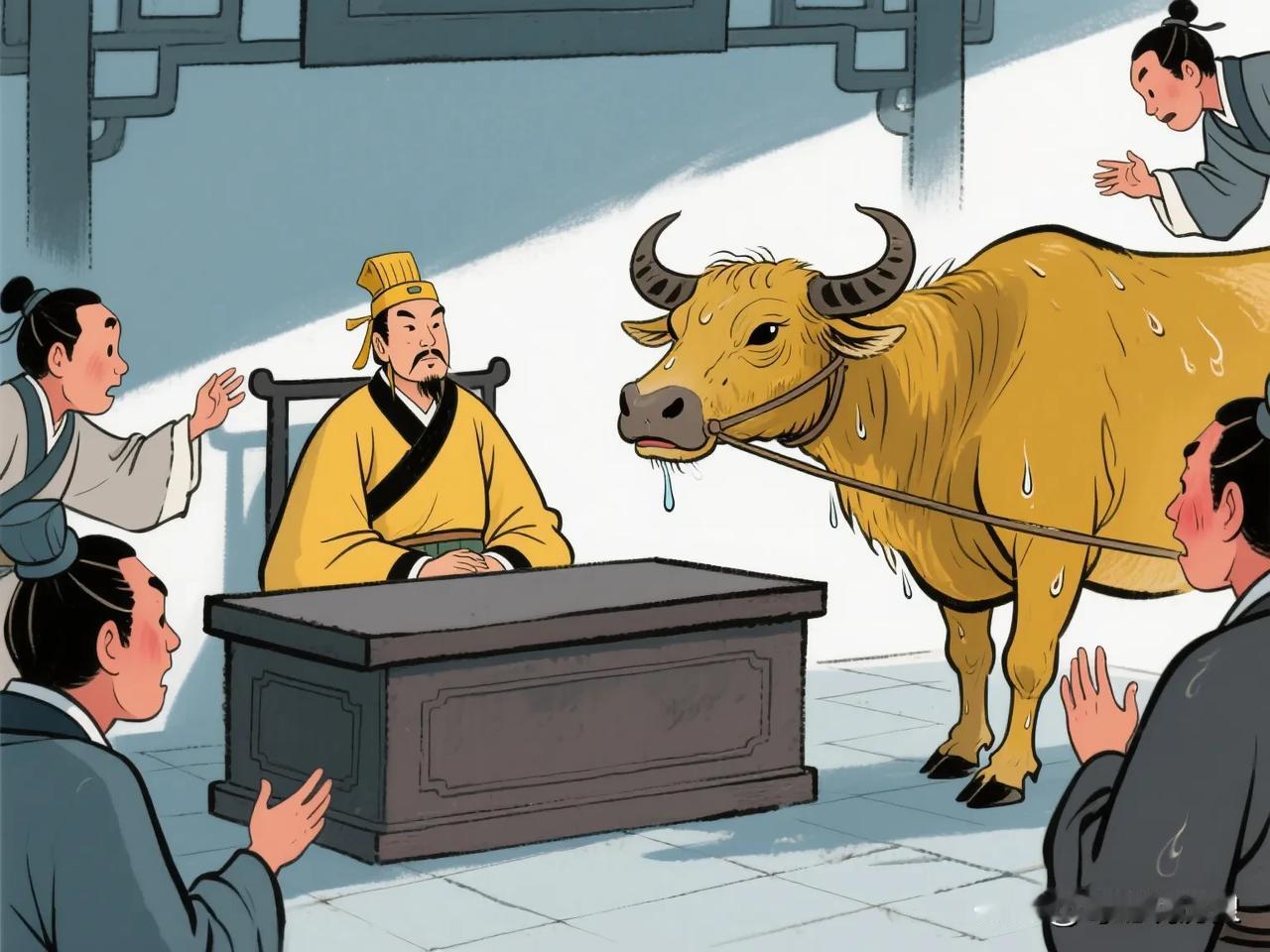

“大人!怪事!怪事啊!”小吏一头撞进颍川太守黄霸堂内,声音发颤,“几十只羽毛亮得晃眼的雀鸟,全、全都落在咱衙门的老槐树上啦!赶都赶不走!乡里老人都说,这是几辈子没见过的祥瑞!” 太守黄霸头也没抬,手里的竹简翻过一页,只“嗯”了一声。堂下几位官员却坐不住了,纷纷起身,脸上放光:“大人!赶紧写贺表,备厚礼,快马送进京城报喜才是正理!” 黄霸搁下竹简,目光缓缓扫过一张张兴奋的脸,最终落回面前堆积如山的案卷——那里是颍川郡去年大旱后,待审的案子,待查的田亩册子。他开口,声音不高,却像石子砸进水里:“诸位好意,我心领了。可去年大旱,百姓饿得挖草根啃树皮,如今才喘过一口气。府库里那点家底,是救灾粮、救命钱。这时候折腾百姓,花大钱,跑远路,就为献几只鸟?图个什么?真正的祥瑞,”他手指重重敲在田亩册上,“是百姓吃饱饭,地里长庄稼!至于那些雀儿,让它们在树上好好待着吧。拿它们邀功?我黄霸,没这份闲心!” 堂内霎时静得能听见针落地。黄霸像没事人一样,拿起另一卷公文:“南街那两家争牛的案子,卷宗拿来了没?”那满树的“神雀”,仿佛只是树上多了几片叶子。 颍川郡积压的案子太多,最头疼的就是那些鸡毛蒜皮扯不清的官司。这天衙门门口吵翻了天,两个富户带着家丁,扭打着滚到堂前,为的竟是一头黄牛!都说牛是自己的,赌咒发誓,还都拿出了盖着红印的“铁证”。 黄霸端坐堂上,听完两边脸红脖子粗的争吵,眼皮都没多抬一下。他没看那些所谓的“铁证”,目光只落在那头被扯得呼哧带喘、浑身汗湿的老黄牛身上。片刻,他开口,声音平静无波:“解开绳子,把牛放了。让它自己走。” 众人全傻了!放牛?这不是胡闹吗?可太守有令,谁敢不听?缰绳一松,那牛原地转了两圈,甩甩头,竟毫不犹豫地迈开步子,沿着一条土路,嗒嗒嗒地走起来!人群鸦雀无声,伸长脖子看着。只见那牛熟门熟路,一直走到城西一个破旧的小院门口才停下,亲昵地用头蹭着门口一个老农的裤腿——这才是它跟了半辈子的老主人! 真相大白!刚才还跳脚说牛是自己的那人,顿时面如死灰,瘫倒在地。围观百姓先是一愣,接着爆发出雷鸣般的叫好声。 几年寒暑,黄霸把全部心思都扑在治理颍川上。他深知,想让老百姓守规矩,得先让他们懂规矩。于是,他在颍川境内广设“邮亭乡官”,这些小站点,不仅养着鸡鸭猪羊,更像一颗颗钉子钉在乡野。亭长、乡老们坐镇其中,不光大声宣读朝廷法令和太守的告示,还把婚丧嫁娶、种地养蚕这些日常的条条框框,写得清清楚楚、明明白白,贴在乡亭最显眼的地方,让不识字的老婆婆和小娃娃都能看个大概,知道该怎么做。 这一招真灵!那些想钻空子坑蒙拐骗的混混,一看律令写得这么明白,还被这么多人盯着,立刻缩了头。老实巴交的庄稼汉,也知道了啥能做、啥不能碰。打官司的人越来越少,地里干活的劲头越来越足。田野间,道路平整,桑树麻田一片连着一片,过去荒凉破败的景象再也看不到了。 朝廷考核天下郡县,颍川治理名列第一!皇帝一纸诏书,升黄霸为京兆尹,召他进京赴任。离开颍川那天,道路两旁挤满了送行的百姓,白发苍苍的老者、抱着孩子的妇人,跪倒一片,哭声震天。几个老汉和孩子,吃力地抬着一个沉甸甸的粗陶罐子,挤到黄霸车前:“大人!您在我们颍川这些年,穿布衣,吃粗粮,清苦得像个穷书生!这点粮食,是乡亲们一家一把凑出来的,求您一定带上,路上垫垫肚子!” 黄霸一身旧衣,行李不过两三口旧箱子。他看着那罐饱含深情的粮食,再看看眼前一张张布满皱纹、泪眼模糊的脸,深深弯下腰去:“我黄霸的俸禄,够吃够用了。乡亲们一粒粮食,我也不能收!大家的心意,我领了!”最终,他只收下几支带着颍川泥土清香的饱满谷穗,小心地揣进怀里。 车马远去,郡府的官员们整理黄霸住过的屋子。推开门,里面空空荡荡,只有几卷翻旧了的书,半箱子洗得发白的衣服。再清点他这些年攒下的俸禄——数来数去,铜钱竟连一百个都凑不齐!在场的人无不震惊叹息。 后来班固写《汉书》,写到黄霸时,掷笔长叹:“自汉朝开国以来,说到治理百姓的好官,黄霸当数第一!”黄霸 清官 廉洁