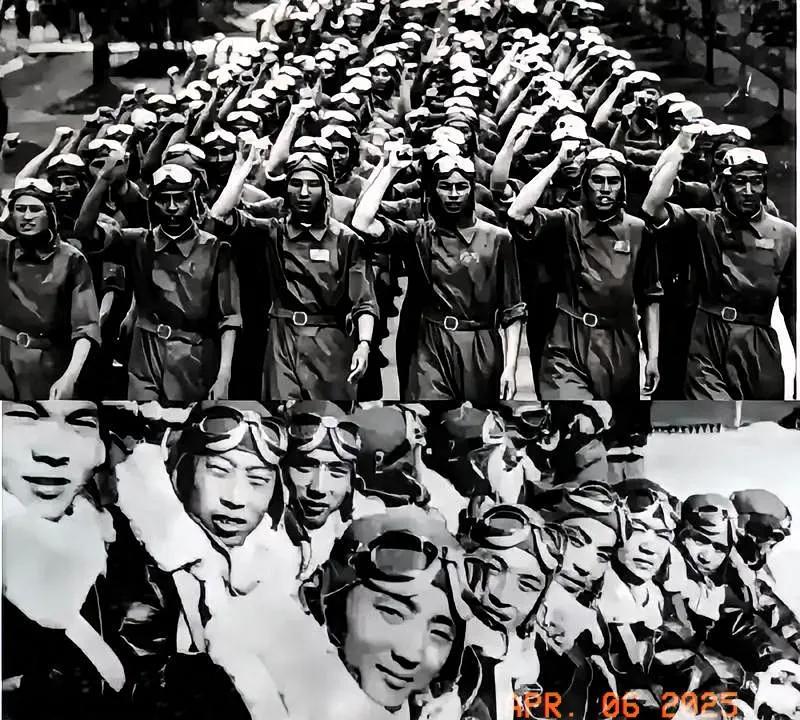

[太阳]1937年,林徽因、梁思成夫妇在逃亡途中,被空军航空学校的8名学生搭救,遂认8人为干弟弟,1941年-1944年,林徽因陆续收到8人的阵亡证书,他们全部血洒长空,壮烈殉国。 (信息来源:搜狐新闻--纪念抗战胜利60周年:联大八百学子投笔从戎报国(组图)) 1937年,林徽因和梁思成拖家带口,背着图纸和手稿,从北平辗转长沙,指望在这座南方城里多喘几口平安的气,可长沙的天,从没真正安静过。 防空警报声一响就是几个钟头,隔三差五就有人家被炸得七零八落,那年八月,日军飞机没来,没几个月后,第一声炸弹还是落下了。 谁也想不到,最冷的那次,还不是敌机,而是自己人纵的火,长沙大火连烧了两天两夜,三千条人命烧成灰,多少流亡的读书人和老百姓卷进火海,连喊救命都来不及。 那一晚,林徽因站在废墟上,捡锅碗和孩子的玩具,心里比北平还荒凉,再也没人相信这个大后方有多安全,甚至有人怀疑,还不如在北平挨一颗子弹痛快。 梁思成背痛发作,林徽因的肺也咳得厉害,谁都知道,留在长沙等着的是下一个空袭,等着的是一场没头没尾的仓皇逃命。 晃县那晚,山路塌了,车停在冰冷的雨里,林徽因浑身发冷,高烧烧得人连话都说不利索,梁思成背着儿子、搀着孩子外婆,在满街的破茶馆和客栈里来回碰壁。 到处都是跟他们一样走投无路的难民,能住的地方早就塞满了人,要不是那阵拉小提琴的曲子,谁也想不到,还能在这鬼天气里遇到一群像是从北平带来的光亮。 小提琴停下时,门一开,屋子里全是穿军装的年轻人,看见梁思成,谁都没多问,腾出床铺来,像是早就等着一样。 那群年轻人就是笕桥航校的新学员,刚从杭州转运出来,准备往昆明去,山里冷得像刀子,可几个小伙子却笑得跟春天一样。 他们说训练用的飞机老,飞上天就是赌命,可还是要飞,因为总有人得挡住那些从北到南轰过来的炸弹。 那晚之后,林徽因认下了这群弟弟,逃亡路上,没人会想到要去当谁的姐姐,可晃县的那间小屋子,隔着木板传出来的咳嗽声、小提琴声、年轻人压低嗓子说笑的声音,让她觉得这帮孩子跟自己的弟弟林恒一个样,都是该被人护着,却总往枪口上撞的人。 更巧的是,西南联大那会儿也落在了昆明,闻一多、朱自清那些先生们穿着蓑衣,住着茅草屋,却还在讲课,八百多名学生后来也投笔从戎,和这群飞行学员一样,都是一脚踩在泥泞里,一只手往天空里摸。 书房里的人要守着文化,机舱里的人要守着天空,到后来这场守护换来的结局怎样,林徽因心里有数,可那时,她只知道,这段路,才刚刚开始。 1941年,一个冬天的清晨,邮差照例送来信件,林徽因看见熟悉的信封,手却抖得拆不开,那是第一张阵亡证书,写着“陈桂民”,这个曾在厨房里用广东腔讲笑话的年轻人,坠机殉国,遗物只剩一件绣着“徽因姐”名字的皮夹克。 屋里摆着的香皂、白糖,都是她留给这些弟弟们的念想,可是天上那架老旧的飞机,再也没能把人带回来,她不敢多想,收起证书,却逃不过随之而来的更多噩耗。 接下来的几年,每过一阵,邮差就会带来下一封信,山东的、四川的、云南的、那个爱摆弄无线电的弟弟,无一幸免,全数血洒长空。 八张阵亡证书,成了家里最痛的“照片墙”,她一开始把它们别在书桌前,夜里看着,像是陪自己熬过咳血和失眠,可到后来,实在再也看不下去,干脆把证书一封封锁进抽屉里,不让自己再多触碰那撕心裂肺的名字。 梁思成很少在人前流露悲伤,他身子本就不好,背部常年痉挛,却依旧在日记里写下弟弟们的名字与最后一次空战的细节。 只要信寄到家里,他总是第一个出去接回来,等林徽因状态稍微好一点,才开口告诉她:又走了一个。 别人只看到这对夫妇在营造学社、在西南联大授课、给战时昆明设计茅草屋,却没看见每封噩耗背后,他们咬牙捡起弟弟们的碎骨、整理残骸、藏好遗物。 再一次又一次,用心记住这些名字,对梁思成来说,这些年轻人不仅是“名誉子弟”,更是他没能护住的家国血债。 有时候,林徽因自己也忍不住问,为什么他们明知道,飞行员平均寿命只有几个月,明知道飞机老旧、零件残缺,还要一次次升空? 可答案早已写在那张航校门口的牌子上,“贪生怕死勿入此门”,她心里明白,他们是用自己的命在为这个四分五裂的国土做最后的挣扎。 林徽因说,她从未后悔过认这8个干弟弟,但她常常觉得亏欠,这些孩子原本该好好活着,谁也不该替谁去死。 慢慢的家国早已换了模样,可梁思成后半生始终坚持,每次在营造学社讲到古建筑和战争废墟,他总会突然停顿一下,像是要对后辈说:别忘了那些飞在天上的人。 他把弟弟们的名字留在日记里,把遗物一件件封好,有机会就请人把阵亡证书送进清华和国家档案馆,让这段血火,至少有地方可以被看见。