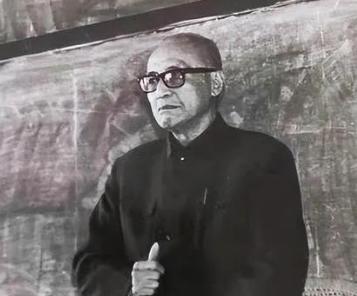

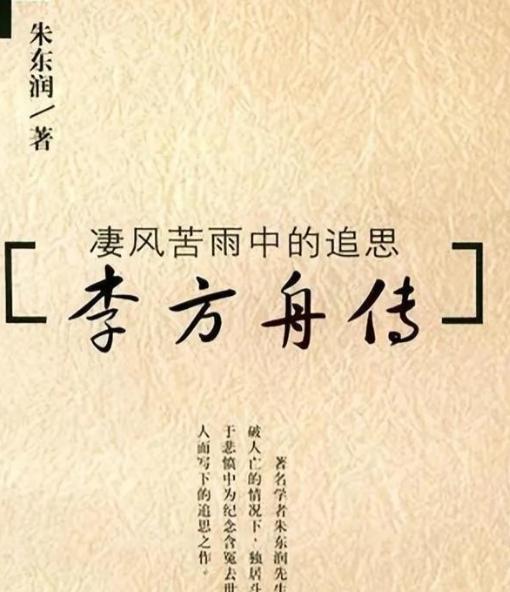

1968年,复旦教授朱东润被批斗,68岁妻子不堪折磨悬梁自尽。朱东润抱着妻子悲痛欲绝,突然,一张纸条掉在地上,上面写着:钱在口袋里。 “文革”的浪潮席卷全国,风起云涌之间,无数知识分子在劫难逃,复旦大学教授朱东润便是其中一个。 他是中国现代著名的文学史家、散文家、传记文学奠基者,因学识渊博、治学严谨而在学界声名显赫,深得学生敬仰。 在那个极端的年代,这样的身份恰恰成了“资产阶级反动学术权威”的代名词。 这一年,朱东润年近花甲,却被反复拉上批斗台,戴高帽,游街示众。 批斗会上,他被人推搡辱骂,口号声震耳欲聋,有人强迫他交代所谓的“反动言论”,但他一直沉默着,只是低头看着地面。 他的沉默,非是不屈的对抗,而是深知言语无用。在那个黑白颠倒的年代,说真话即是罪。 而更令朱东润心碎的,是他的妻子邹莲舫也因他而遭殃。 邹莲舫是个极其安静又有韧性的女人,出身书香门第,年轻时曾是闺秀佳人,嫁给朱东润后便甘心做他背后的支撑。 在两人几十年的婚姻中,她并非一位仅在厨房与针线间徘徊的传统妇人,而是一位真正懂得朱东润精神世界的伴侣。 朱东润写书夜以继日,她便悄悄熬粥为他送去;他教学劳累,她默默打理家务,从无怨言。 看到丈夫白发被泼墨、躬身受辱,邹莲舫心如刀割。 她暗中写下一张“大字报”,不是揭发,不是讨伐,而是娓娓道来丈夫朱东润一生的清白、他的治学态度、他对学生的爱护、对国家教育的贡献。 她在文中写道:“他是一个为国育才的老人,一个一生只认文字、不知官场的人,今日蒙此羞辱,天地亦当悲怆!” 这张字报贴出去没多久便被红卫兵发现。他们暴怒不已,撕碎字报,将邹莲舫揪出来,骂她是“包庇反动学术权威的老资产阶级妇女”,连日批斗,不许睡觉,甚至强迫她反复背诵“罪状”。 一个68岁的老人,在这样的精神折磨与耻辱面前,终于崩溃。 某日深夜,朱东润刚从“学习班”回到家中,屋里冷清一片。他唤了几声“阿莲”,无人应答,走进里屋,赫然看到她吊在房梁下,脸色苍白,眼神平静,仿佛已经超脱世间纷扰。 朱东润踉跄着扑过去,一把抱住妻子的身体,泪水滚滚而下。 就在他放下她的时候,一张小纸片从邹莲舫的衣襟中滑落,上面只写了五个字:“钱在口袋里。”字迹干净而平和。那是她留给丈夫最后的一点“现实关照”,一个女人最后的温柔。 朱东润仿佛被击碎了。他不再说话,不再辩解。他开始长时间地闭门不出,连屋外的斗争口号也听不到了。邻居说,他疯了。 他没有疯。他用一种顽强的方式抵抗这个世界——写作。 他在破旧的书房里,点上昏黄的灯,用笔名“宋敦容”,写下了一部传记:《李方舟传》。 “李方舟”,是他为邹莲舫起的名字。在这部传记里,他没有记载那些政治风暴,没有写“文革”,更没有批判时代。他只是用最柔软的笔触,一笔一划地,写下一个女子的一生。 她如何聪慧灵秀,如何从小爱看书、听琴;她如何在动荡岁月中依然保持着一颗温婉清正的心。 她如何默默陪伴丈夫、持家有道,教养孩子;她如何在极端的政治斗争中选择牺牲,保留自己最后的尊严。 整本传记没有任何怨毒之言,却字字泣血,句句深情。 朱东润把他们共同走过的岁月,一一写下,从少女时代的初遇到白发苍苍的相守,从烟火厨房的闲话到书信来往的片语。他试图以这样的方式,重塑她的生命,留住她的影子。 在《李方舟传》的结尾,朱东润写道: “世人只知历史之浩荡,而不知柔弱者的坚韧。她不是烈士,也不是名人,她只是我生命的同行者。她的名字或许不会被后人记住,但她的灵魂,已化作我心中长燃的烛火。” 这本《李方舟传》在那个时代没有公开问世,只是被朱东润悄悄藏于书箱深处。多年后,文革结束,有学者在整理朱东润的遗稿中发现了这部作品,不禁为之动容。 朱东润在妻子去世后再未续弦。他将余生全部献给学术与著述,先后修订出版了《中国文学批评史》、《李白传》、《杜甫传》等重要著作。 他用学问坚守自己的尊严,也用文字替那一个无声的年代发出最有温度的回响。