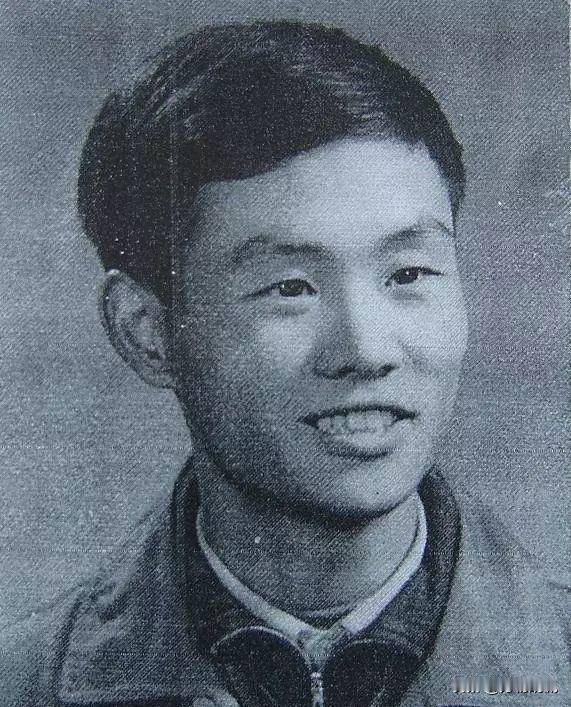

1970年,南京一青年男子因一首歌判刑10年,出狱后,昔日的爱人另嫁他人,母亲白发苍苍,唯一的妹妹还身患癌症撒手人寰,这到底是什么歌?为什么会被判这么重的处罚呢 1979年1月的南京建邺区法院门前,任毅的布鞋踩碎薄冰,发出细碎的裂响。 这个曾用吉他弹奏《知青之歌》的年轻人,此刻正凝视判决书上"无罪释放"的墨迹。 那行字与十年前"死刑立即执行"的朱批,在冬日阳光下形成诡异的叠影。 他下意识摸向空荡荡的左手虎口,那里曾因刑讯烙铁留下星形疤痕,如今却成了比判决书更真实的时代印章。 1968年江浦县永宁公社的夏夜,任毅的吉他弦沾满麦秸碎屑。 当"塔里木河"旋律在茅草棚回荡时,二十一名知青正用搪瓷缸敲击出即兴节拍。 油灯将他们的影子投在糊满《人民日报》的土墙上,那些"广阔天地大有作为"的铅字标题,此刻化作音符的囚笼。 任毅改写歌词时,窗外的蛙鸣突然沉寂,仿佛预感到这首《我的家乡》将撕裂时代的铁幕。 1970年早春的莫斯科广播电台,男声合唱版《中国知识青年之歌》穿越西伯利亚寒流。 任毅蜷缩在南京看守所的角落里,用指甲在水泥地上刻下第193道划痕。 当"敌台播放"事件传来时,他忽然想起三年前那个暴雨夜。 彼时为躲避搜查,他将曲谱藏在母亲缝制的棉鞋夹层,而此刻那些五线谱正化作射向自己的子弹。 江苏省革委会的钢印压住死刑判决时,许世友的茶杯在办公桌震出圆形水渍。 这位曾指挥千军万马的将军,此刻正用网页8记载的"岂有此理"质问审判团。 他批改案卷的钢笔突然漏墨,在"立即执行"四字上晕开墨团,恰似当年任毅在江浦县为知青代写家书时,被思乡泪水打湿的信笺。 溧阳监狱的探照灯扫过任毅的铺位,照亮他藏在《毛选》里的乐谱草稿。 1975年中秋夜,新来的看守哼着变调的《知青之歌》查房,却在副歌部分突然哽咽。 这个黑龙江兵团返城的知青,悄悄塞进半包"大前门"香烟,烟盒内侧写着"哈尔滨知青联谊会致敬"。 任毅用烟纸折成纸鹤,看着它在铁窗缝隙中被北风撕裂。 1978年的申诉信上,任毅母亲抄写的字迹微微颤抖。 这个被下放泗洪县的小学教师,每月步行四十里到镇邮政所寄信。 "知青晨唱"场景中,她总把申诉材料藏在《新华字典》夹层,却不知儿子在牢里已发明用牙膏皮刻写密信的绝技。 平反那天,她将珍藏的吉他弦系在判决书上,那些生锈的金属丝仍在固执地反射阳光。 这段始于麦田吉他声、终于法庭平反书的传奇,恰似《知青之歌》的五线谱。 主旋律是时代巨轮碾压的轰鸣,和弦是千万知青的集体颤音。 从莫斯科电台的电磁波到许世友案头的红蓝铅笔,从江浦县的茅草棚到建邺法院的大理石台阶,任毅用十年牢狱生涯证明,有些歌声比枪炮更难禁锢。 当2019年南京长江大桥装设隔音屏时,不知是否有人听见,那些混凝土里仍封存着半个世纪前的吉他回响。