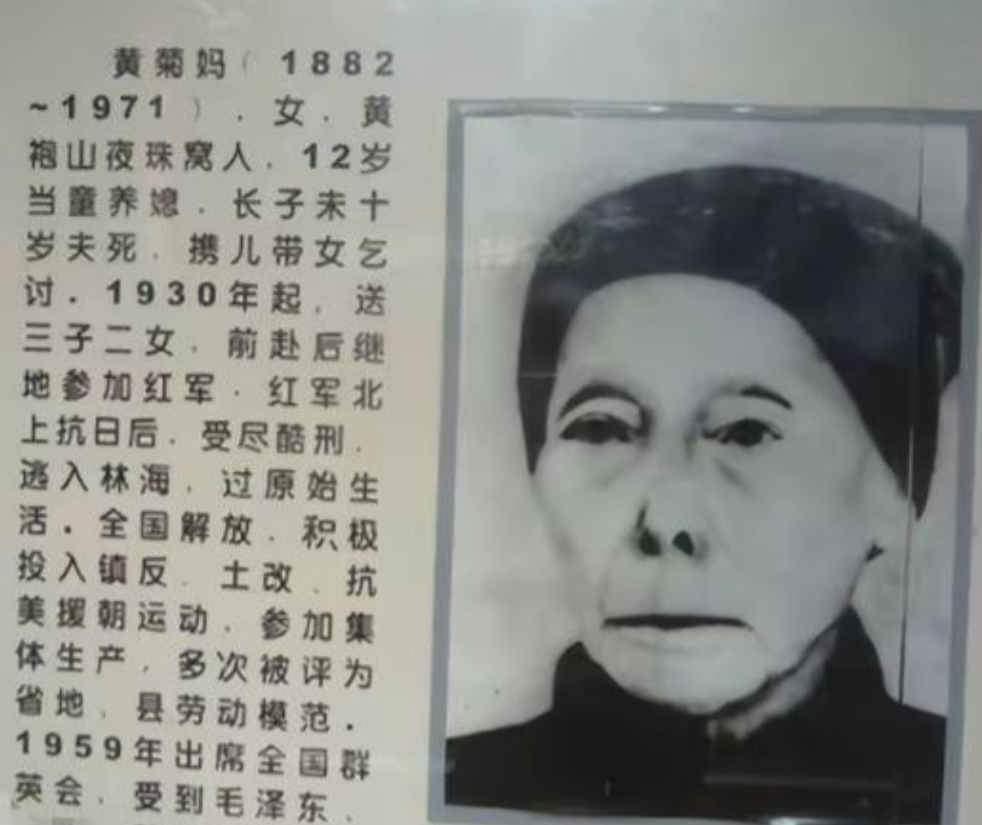

1933年,主席躲进农妇家。没想到,敌人搜查时,农妇却说:“你们要找的人,在我家!”然而,就是这一句话,26年后,她收到邀请,登上了天安门城楼。

黄菊喜是江西永新县黄袍山村的一个普通农妇,生在19世纪末,家里穷得叮当响。她小时候父亲就没了,母亲没办法,把她送去做童养媳。长大后嫁了人,生了五个儿子,可丈夫早早病死,留下她一个人拉扯孩子。她没上过学,大字不识,靠种田和给人做点零工养家。日子苦,但她硬是咬牙撑了下来。她常跟孩子们念叨,穷人要翻身,得靠自己闯出一条路。

那时候正值革命风起云涌,黄菊喜的几个儿子受她影响,陆续参加了红军。她心里明白,革命是为了让穷人有出路,所以特别支持。她家粮食不多,但每次红军路过,她都煮点稀粥分给大家。村里有些受伤的战士,她也偷偷接回家藏起来。乡亲们都佩服她的胆量,喊她“菊喜嫂”。

1933年秋天,中央苏区斗争到了白热化阶段。毛主席当时在永新县一带忙着组织工作,可敌人那边收到风声,开始四处抓人。那天早上,毛主席行踪暴露,只能赶紧找地方躲。他穿着普通农民的衣服,走到黄袍山村,找到了黄菊喜家。

黄菊喜一看情况不对,二话不说把他带进屋。她家有个小地窖,平时放粮食,她就让毛主席藏进去,又拿柴草盖住入口。刚弄好没多久,国民党士兵就冲进村子,挨家挨户搜查。带头的军官气势汹汹,扬言要把毛主席揪出来。村里人都不敢吭声,眼看着搜查越来越近,黄菊喜知道不能坐以待毙。

她灵机一动,想了个法子。她把自己的小儿子叫过来,让他穿上毛主席那件灰布衣,坐在屋里。然后她主动走到军官跟前,说了一句:“你们要找的人,在我家!”军官半信半疑,跟着她进屋一看,见她儿子穿着那衣服,身形也差不多,就没多想,直接把人带走了。

黄菊喜这一招虽然救了毛主席,但代价太大了。她小儿子被带走没几天,就传回了噩耗——敌人把他杀了。她一个当妈的,硬是把悲痛憋在心里,没让外人看出来。她知道,敌人不会善罢甘休,为了安全,她收拾了点东西,带着剩下的家当躲进了黄袍山深处。

接下来的14年,她过得特别艰难。山里没吃的,她就挖野菜、摘野果,住的地方是用树枝搭的棚子。冬天冷得要命,她就靠捡来的旧衣服裹着身子取暖。村里有些老乡偷偷给她送点粮食,帮她熬过最苦的日子。她虽然孤零零一个人,但从没后悔过。她心里清楚,自己做的事是为了革命,为了更多穷人能过上好日子。

1949年,新中国成立了,黄菊喜才从山里走出来,回到黄袍山村。那时候村子变了样,田里有红旗,孩子们能上学。她住进一间修好的泥屋,乡亲们常来看她,带点米面啥的。她又开始种田,日子简单但踏实。村里人喜欢听她讲过去的事,孩子们围着她喊“菊喜奶奶”。

到了1959年夏天,她收到一封从北京来的信,说要请她去参加国庆十周年庆典。她拿着信手都抖了,乡亲们帮她置办了新衣服,县里还派人陪她坐火车去北京。那是她头一次出远门,看到北京街上的红旗和人群,感慨万千。10月1日那天,她登上天安门城楼,站在观礼台上。毛主席走过来跟她握手,说她是革命的英雄。她眼泪差点掉下来,只说了句“值了”。

庆典结束,她回到村里,继续过自己的日子。她常坐在院子里,看看远处的山,想想那些牺牲的亲人。她的故事在村里传开了,大家都说她是个了不起的人。

黄菊喜的事迹听着挺简单,但细想想,真不一般。她一个没啥文化的农村妇女,靠着朴素的信念和胆量,在关键时候救了毛主席。她不是啥大人物,没想着出名,可她的选择影响了历史。她牺牲了自己的儿子,熬过了14年的苦日子,却从没抱怨过。

这事儿说明啥?普通人也能干大事。黄菊喜没啥特别的本事,但她有颗为别人着想的心。1933年的那一句话,不光救了毛主席,也让新中国成立后,她的故事成了激励大家的榜样。她登上天安门城楼,不是为了啥荣誉,而是因为她的付出得到了认可。