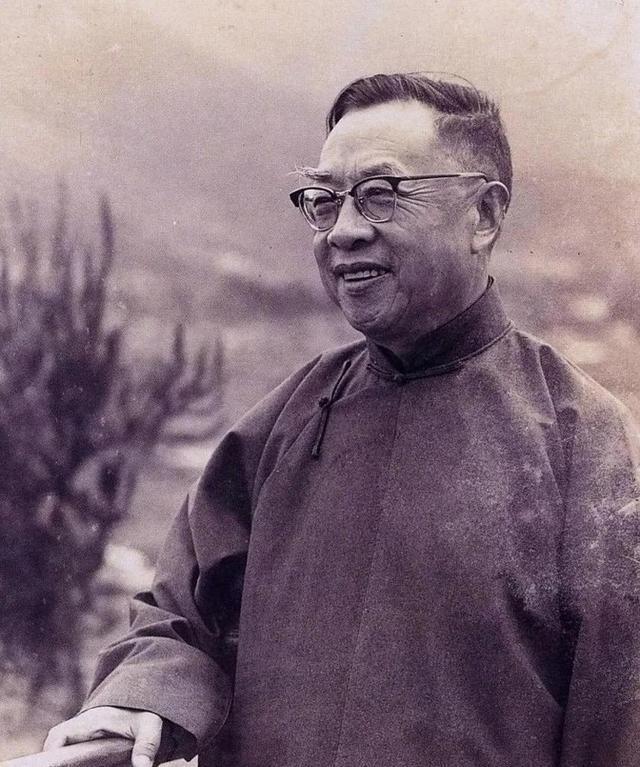

1947年,臧克家接到老家的来信,前妻的两个儿子要来上海生活。臧克家断然拒绝,但妻子郑曼夜不能寐,做了一个决定:“一定要把他们接过来,越快越好。” 1947年上海滩,一封沾满乡土气的家书悄然拆开,里面藏着两个少年的身影,他们是诗人臧克家的血脉,却在战乱中流浪街头。父亲本想关上门窗,保一家子平安,可妻子郑曼一夜辗转,咬牙下定决心:必须接他们来。这决定背后,是乱世里的一场无声拉锯,谁知它会点亮多少条弯曲的人生路? 抗日战争那会儿,臧克家早就是笔杆子上的战士,用诗句戳破黑暗。1928年,他在济南娶了王深汀,两人一头扎进革命队伍。1938年台儿庄战役,他们夫妇在前线宣传,散发传单鼓舞人心。那时候,国民党特务盯得紧,抓捕诗人没商量。王深汀帮丈夫脱险后,夫妻俩聚少离多,生下两个儿子臧乐源和臧乐安。战火烧得猛,1938年他们离婚,把孩子托给臧克家的妹妹。孩子们跟着姑姑东奔西跑,到青岛一所流浪学校念书,白天上课,晚上摆摊卖烟维持生计。那年头,活下去都费劲,何况教育。 臧克家呢,继续在各地流亡,写讽刺诗,参加宣传。1942年,他到重庆,认识了郑曼。她是干部家里的家庭教师,早读过诗人的作品,两人志气相投。1940年他们在重庆一户农家办了简单婚礼,从此相濡以沫。郑曼不离不弃,跟丈夫躲特务,过颠沛日子。抗战胜利后,1945年8月,他们终于能喘口气。1946年春,夫妇俩到上海安家,在一条窄弄堂的单间落脚。臧克家进报社编副刊,郑曼在卫生院记账。日子清苦,就靠稿费和工资过,俩人省着花,挤出一角天来规划创作。 可好景不长,1947年初夏,一封从山东寄来的信搅了局。写信的是臧克家的妹妹,她说两个侄子在青岛混不下去,学校简陋,卖烟赚不了几个钱,瘦得皮包骨,想来上海投奔爸。信纸上字迹歪扭,透着无奈。臧克家看完信,脸拉长了。他在屋里转悠,琢磨着拒绝。为什么?那时候上海白色恐怖正紧,特务到处抓进步人士。家里就一间小屋,稿费勉强养俩人,再来两个孩子,负担重得压垮脊梁。何况郑曼只比大儿子大十岁,挤一块儿住,日子怎么过?再说跟着他危险,孩子容易遭殃。诗人提笔回信,直截了当说不准来,形势险恶,等稳定再说。 郑曼不一样。她接过信,读完就搁不下。两个孩子从小没爸妈管,流浪街头,容易走弯路。她知道这苦,劝丈夫想想长远。臧克家还是摇头,担心拖累她。俩人争起来,声音压低,但分歧大。郑曼那晚睡不着,脑子转个不停。第二天,她坚持己见,说孩子需要教育,需要正路引导。不能让他们在外面飘着,容易出事。丈夫拗不过,只好让步。郑曼说:“一定要把他们接过来,越快越好。”她托人买船票,安排一切,信也改了,催孩子们赶紧动身。 兄弟俩到上海那天,码头乱哄哄的。郑曼去接,带他们回弄堂小屋。屋子窄,她用木板在楼道隔出间小屋,给孩子们住。生活照旧苦,她在屠宰场分征所上班,下班带回牛尾巴,熬汤给大家添点荤。经济紧,她精打细算,拆旧衣换书本,督促兄弟俩上学。一次,大儿子臧乐源病了,尿床,她二话不说洗被子,照顾周到。兄弟间有小摩擦,她讲革命故事,教他们团结。郑曼把他们当亲生,担起继母的责任,从不抱怨。 这事搁谁身上都得掂量。臧克家拒绝不是自私,他是怕连累全家。那年头,国民党反动派对文化人下黑手,诗人写诗就得藏着。郑曼的决定,体现出革命家庭的担当。她不光顾眼下,还想长远,让孩子们接受教育,走正道。 日子一天天过,1948年白色恐怖更凶,臧克家为避险,经党组织安排去香港。不久他病倒,郑曼听说,赶紧把两个儿子送回山东解放区,安置在华北大学。那地方是革命摇篮,孩子们一去就扎根学习。郑曼自己赶香港,照顾丈夫喂药,直至他好转。一家子就这样散开,又聚拢。 后来,孩子们长大。臧乐源成了哲学家,在山东大学教伦理学,传道授业。臧乐安精通俄语,当翻译家,译了不少书,驻外工作弘扬中国声音。郑曼又生了两个女儿,臧菁菁和臧小平,一家四代齐心。新中国成立后,他们投身建设,教育后辈。郑曼七十大寿,儿子们写信感激:“亲爱的妈妈,这四十年,您对我们关怀备至。”这份情,扎根心底。 郑曼不光管家,她早年跟丈夫抗战,胜利后搞出版,在界里名声响。臧克家晚年住院,她守着不走,医护都佩服。