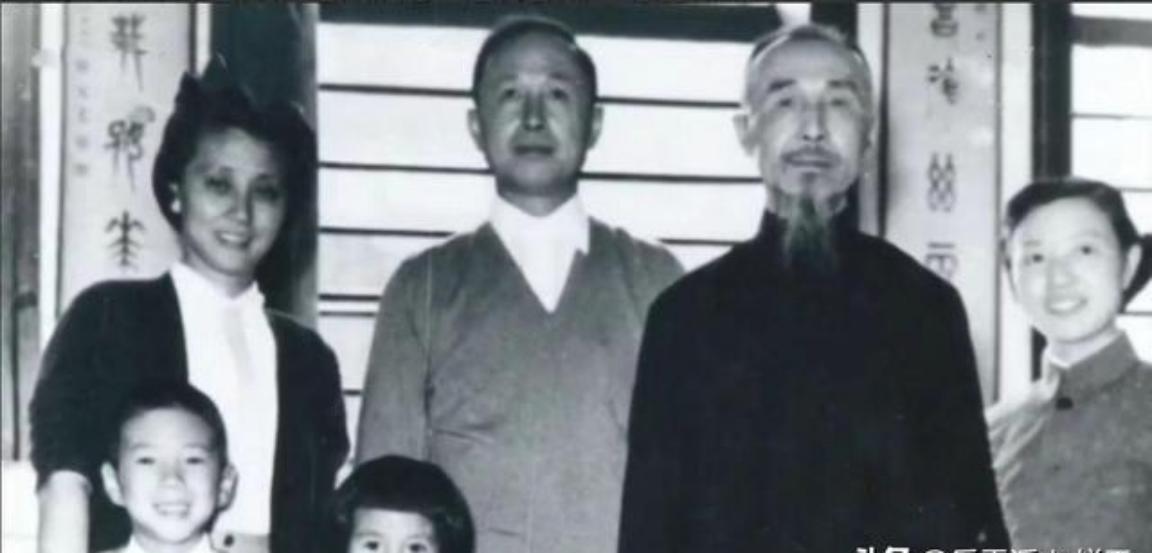

钱学森的儿子钱永刚曾两度辍学,数学考试仅30分,几乎无缘大学。然而,钱学森却不闻不问,一年到头难得见上一面。但他仍以父亲为荣:“我的父亲是一位称职的父亲。” 一个普通男孩,卷子上的分数只有30,高中两次没读完,大学大门眼看关上。父亲呢?忙国家大事,一年见不着影儿。可他偏说,这爸当得靠谱。这样的父子情,怎么就成了民族脊梁的写照? 钱学森早年在美国深造,麻省理工、加州理工教书,搞航空研究,成果一堆,够吹一辈子。可1949年新中国站起来了,他眼睛一亮,就想着把本事带回来报效。美方扣他五年,1955年才放人。那年10月,他全家坐船从香港上岸,七岁的钱永刚跟着爸妈,行李里塞满书和图纸。北京安顿下,钱学森直奔国防部第五研究院,导弹研制从零起步,他天天泡在那儿,吃饭睡觉都围着蓝图转。儿子一家留在上海,生活简单,学校是公立小学,课本是新印的,汉字生僻,钱永刚得从头啃。 适应新环境不容易。上海街头人多,学校里同学操着方言,钱永刚起初跟不上,语文课磕磕绊绊。家里书架上爸从美国带的旧书成了宝贝,他翻那些物理手稿,公式密密麻麻,慢慢对科学生出兴趣。钱学森忙啊,一年回上海就春节那几天,火车颠簸一天一夜,到家吃顿饭,聊聊儿子学习,就又打包走人。这样的日子,钱永刚习以为常,他知道爸是为国家扛大梁,个人小家得让位大义。学校组织看工厂,他跟着队伍走,机器声嗡嗡,蒸汽热烘烘,那股子工业味儿,让他觉得祖国在动起来。 上中学,压力上来了。1964年,上海重点中学数学竞赛,钱永刚考了30分。成绩单下来,全班倒数,他脸热一阵。爸妈知道,妈安慰几句,爸来信说,分数是小事,关键咬牙往前拱。钱学森那时候正领衔两弹一星,实验室灯火通宵,他哪顾得上管儿子细枝末节。一年见一面已是奢侈,春节团聚,饭桌上爸夹菜给儿子,叮嘱多读多想,就完了。钱永刚没多抱怨,他从爸信里那些计算纸条上学着自省,数学弱就补,晚上多做几道题。这样的教育,不手把手拉着走,而是让孩子自己爬坡,摔了再起。 高中二年级,1965年,钱永刚第一次没读完。他成绩滑坡,跟不上趟,干脆退学。家里商量,妈叹气,爸来信支持,说时代需要各行各业人才,别死盯着书本。次年1966年,他参军了,当兵四年,到1970年退伍。军营里苦,站岗巡逻,野外拉练,饭食粗糙,但他干得实诚,连队表扬几次。退伍回上海,找工厂干活,车床操作,金属屑飞,工资够养家。爸还是那样,忙航天,信来少,逢年过节打个电话,声音里全是疲惫。钱永刚第二次中断学业,就在退伍后,本想复读,工作一拖,年龄一长,机会溜走。他没怨天尤人,工厂宿舍晚上点灯复习,旧课本翻烂了。 1977年高考恢复,钱永刚33岁,咬牙报了名。备考那几年,工厂白班干完,黑灯瞎火啃书,几何题算到头疼。1982年,34岁那年,他考上国防科学技术大学。录取通知书下来,全家乐,爸电话里嗯一声,说好,继续努力。大学里,他学计算机,课堂上听讲认真,实验室调试程序,一丝不苟。毕业后,公派美国加州理工,拿下硕士学位。那里设备先进,他钻研算法,论文发了几篇,回国直奔国防科技岗位,推动信息化升级。爸妈看在眼里,钱学森晚年身体差了,还夸儿子争气。 钱永刚这路走得弯,但每步都踩实。爸的教育法子接地气,不宠不惯,就教人扛事。钱学森把命搭在国家航天上,儿子看明白了,那不是冷漠,是大格局。30分那事儿,爸没大动干戈,就一句“往前拱”,钱永刚记一辈子。辍学参军,爸没拉袖子哭穷,就信里说“各行人才”,让他知道个人得为集体出力。大学晚了14年,爸没叹气,就电话嗯一声,等于给了最大肯定。这种父子间的不言不语,里头是老革命家传下来的家风:小家为大家,苦点累点算啥,祖国需要你就上。