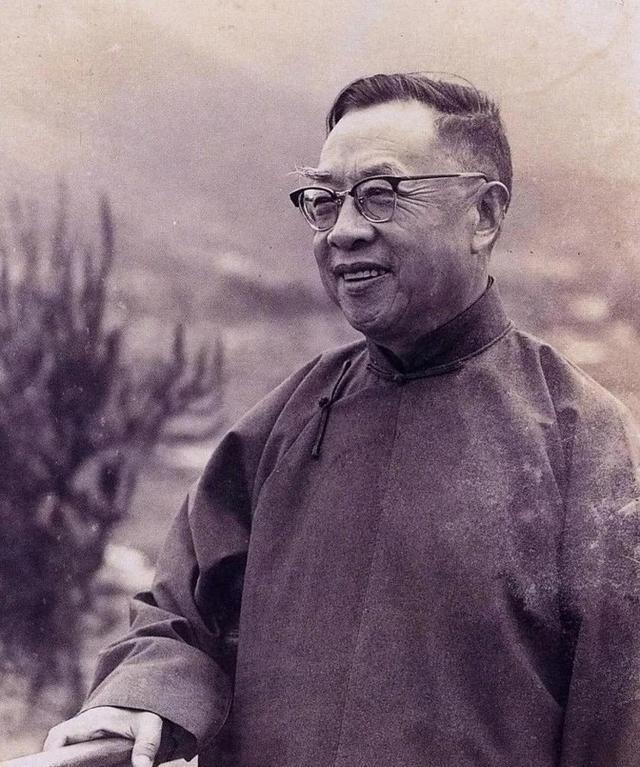

[太阳]1990年,95岁高龄的他被赶出自己家,短短两个月就郁郁而终,至死也没能再看一眼海峡彼岸的故乡。他著作等身,与思勉、陈垣、陈寅恪并称“史学四大家”。他出生名门,一生致力于历史和教育事业,创办著名的香港中文大学,他是一代国学大师钱穆。 (信息来源:厦门卫视——揭秘丨大师钱穆晚年竟遭“逼迁”之辱) 1895 年的江苏无锡,一个名门望族迎来了钱穆。谁能想到,这孩子后来会成为撑起中国史学半壁江山的大师? 早年他家里还算殷实,可父亲早逝后,日子一下就紧巴了。没钱读完整的书,钱穆就凭着一股对学问的痴劲儿自己琢磨,硬是把自己“喂”成了满腹经纶的人。 17 岁,为帮家里减轻负担,他站上了小学讲台当教员。一边教孩子们认汉字、学知识,一边没放下对历史的琢磨,二十出头就写出了好几篇有见地的史学文章,慢慢在学界有了名气。 到了上世纪 30 年代,钱穆的才华再也藏不住了,北大、清华、燕京这些顶尖大学都抢着请他去教书。 他讲课特别有一套,再深奥的历史道理,经他一讲都变得明白好懂,还带着自己独到的见解,不少学生都特意赶去听他的课。 也就是这时,他和吕思勉、陈垣、陈寅恪一起,被大家称作 “史学四大家”,成了公认的国学大拿。 这段日子里,他笔杆子就没停过,《先秦诸子系年》《中国历代政治得失》一本接一本地出,尤其是《国史大纲》,在抗战那山河破碎的年月里,像一剂强心针,让国人重拾文化自信。 书里那句 “我们不是亡国奴,要在文化上续命”,更是喊出了无数人的心声,激励着大家咬牙坚守民族气节。 抗战打响后,钱穆跟着学校一路辗转,从昆明到重庆,就算再颠沛流离的日子,他也没丢下教育和研究。一边给学生上课,一边接着钻研历史,想用文化的力量,帮国人守住精神脊梁。 1949 年局势动荡,有人请他回北大,也有人劝他去台湾,可他都没答应,反而留在了香港。他拉上唐君毅、张丕介、牟宗三几个人,一起办起了新亚书院。 那时候条件差得很,连像样的教室都没有,可他们抱着 “中学为体、西学为用” 的想法,硬是培养出了一大批懂国学、爱国学的人才。 新亚书院就像一粒种子,在香港扎了根,不仅在当地学界引起了大反响,还成了海外华人传承国学的重要地方,直到现在,大家还记着这份办学的初心。 1967 年,钱穆应台湾当局邀请去讲学,最后在台北外双溪安了家。夫人胡美琦特别用心,亲自画图纸,想给丈夫建个安静的地方搞研究。 蒋经国听说这事儿后,主动帮忙把图纸交给阳明山管理局办施工手续。一年后新房建好,钱穆为了纪念母亲,给它取名 “素书楼”,还签了租约,说好若能住到1991年,到期还接着租。 之后的二十多年,素书楼成了钱穆的 “精神小窝”,他在这儿接着写书、上课,一直到 1986 年退休,算下来,他站在讲台上教书育人,整整 75 年。 可谁能想到,这位一辈子跟书、跟学生打交道的老学者,晚年却遭遇了糟心事。 1988 年 5 月,时任 “立法委员” 的陈水扁等人,突然跳出来说钱穆霸占公产,还说素书楼的地是公家的,他住这儿不合法。这事压根没根据,却因政治操弄越闹越大。 二年后,又有民进党籍的台北市议员翻旧账,骂素书楼是 “非法修建”,逼着他赶紧搬。 那时钱穆已95 岁了,身体弱得很,夫人胡美琦好几次跟相关部门求情,说老人年纪大了,身子不好,能不能等他心情稳一点再搬。 可钱穆不愿意被人说 “搞特殊”,更不想跟人起争执,为了证明自己清白,他咬咬牙,还是决定离开住了 22 年、装满了心血和感情的素书楼。 1990 年 6 月 1 日,钱穆在家人的搀扶下,一步三回头地离开了素书楼,搬到了台北杭州南路的家里。离开自己一辈子心血建起来的 “精神家园”。 加上外面那些没头没脑的指责,老人心里又委屈又难受,身子一下子就垮了。才过了两个月,钱穆就在对故乡的思念和遗憾里走了,到最后,也没能再看一眼海峡对岸的无锡老家。 这位一辈子守着传统文化、心里装着家国的国学泰斗,就这么带着遗憾走了,成了两岸人心里说不出的痛。 钱穆这一辈子像跟中国传统文化绑在一起,从靠自学成才的少年,到学界人人尊敬的大师;从战乱里守着教育不放的勇者,到晚年遭遇不公的老人,他始终凭风骨做人,用学问滋养人。 他写的书,养活了一代又一代搞学问的人;他的教育想法,影响了无数后来教书、办学的人。而他晚年的遭遇也提醒着我们,尊重文化、敬畏学者,才是一个社会该有的样子。

雪泥

清算民进党之罪又可加上一条逼杀国学大师钱穆先生。