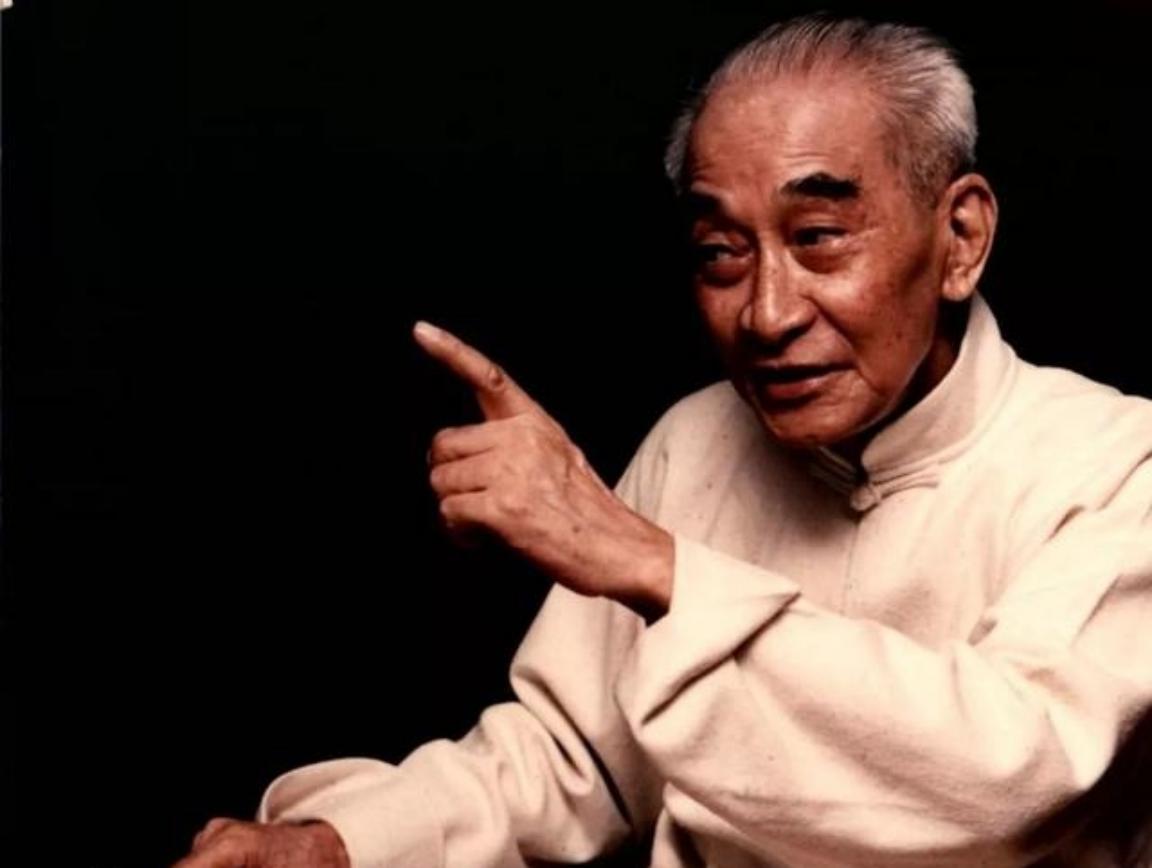

一次,南怀瑾讲《楞严经》时指出:“将辛苦赚来的钱财捐给寺庙,以为能积累福德,实际上却是上了大当,实在是蠢得难以置信。” 南怀瑾先生是中国传统文化的一盏明灯,他1918年生于浙江乐清,早年求学国术和大学,1943年上峨眉山出家,闭关三年钻研大藏经。1946年去康藏访师,1949年到台湾。那时候,台湾刚摆脱日本殖民五十年,文化根子浅薄,日本学者铃木大拙来宣扬佛教根在日本、中国断了传,南先生不服气,就办讲经班,一步步把佛典原汁原味讲出来。1950年代,他已在台北建起讲学场子,学员从青年到学者,挤满一堂。这不光是传佛法,更是稳住人心,守住中华文化的家底子。在那个西风东渐的关口,南先生深知,丢了自家宝贝,就等于断了民族脊梁。他讲经不摆架子,直来直去,帮人拨开迷雾,看清路子。 说起那次讲《楞严经》,得从时代说起。鸦片战争后,好些知识分子对老祖宗的东西没了信心,追着西学跑,文化根基晃荡。南先生看在眼里,急在心上。他在大雪山发誓,要接过这根慧命,传下去。到了台湾,他见岛上文化比内地还弱,就下更大功夫。铃木大拙那番话,像根刺,扎得人难受。南先生没吵没闹,凭实力回击,讲出一堂堂课,让人明白,佛教真传在中国,丢不了。1959年左右,那场《楞严经》开讲,就在这种背景下拉开。学员们大多是普通人,有做小买卖的,有教书的,抱着经书来求点指点。南先生一开腔,就切中要害,从经里“心能转物”说起。这八个字,藏着大道理:人心能翻转世间,何须外头求? 讲到兴头上,南先生直戳痛处:“将辛苦赚来的钱财捐给寺庙,以为能积累福德,实际上却是上了大当,实在是蠢得难以置信。”这话说出口,堂里嗡嗡议论。谁没干过这事?乡下人一年省出几百块,跑到庙里烧香磕头,求菩萨保佑家业兴旺。城里白领也一样,下班绕道捐点,图个心安。南先生不拐弯,点明症结:那些胖墩墩的佛像,只是外头皮相,真佛在自家心窝。寺庙本该清净,现今不少地方,沾了尘世味,成了收钱的场子。你捐出去的钱,换来张符纸,哪来的福?经文白纸黑字,拜像没用,修心才对路。学员里有人问:那怎么修?南先生接话:神通不是神棍把戏,神是应万物的心机,通是随缘不染的意念。合一块儿,就是如来本相。心转万物,哪还用捐钱买平安? 这番话,接地气得很。老百姓信佛,本是为生活添把劲儿,可走偏了路,花冤枉钱,还自以为积德。南先生讲得透,让人醒过味来。想想看,劳动一身汗,赚的钱本该养家糊口,或帮乡亲渡难关。捐给不靠谱的庙,等于喂了水漂。真积德,得从自家做起:多念经,少贪嗔;帮人时不求回报。这才是中华传统里的正道,儒家讲仁义,佛家讲慈悲,道家讲清静,全连在一块儿。南先生这么一说,学员们省了多少弯路,本来瞎转悠几年,现在直奔主题。 南先生的一生,就是为文化站岗。他著书58卷,《楞严大义今释》《金刚经说什么》《论语别裁》,这些书不藏着掖着,直白讲道理。复旦大学出版社印了三千万册,还译成15国语言,传到国外去。外国人见了面,还抢着请教。这说明啥?中华文化有骨气,走出去不丢人。南先生2012年走了,留下的东西,却活在书里、心里。笔者小时候农村穷,大学头一回碰上他的书,读得眼热心跳。二十年,三遍下来,才懂人生三件事:做人要正,做事要实,解脱靠自悟。事业小成,心静如水,全靠这文化滋养。 如今,国家强起来,文化自信满满。南先生那套路子,正好接得上。弘扬优秀传统文化,不是空喊口号,得学进去,用起来。捐钱积德的事儿,还在发生,可醒的人多了。寺庙该清净,钱该用在刀刃上:修路、帮穷、兴学。这才对得起劳动果实,也对得起祖宗。