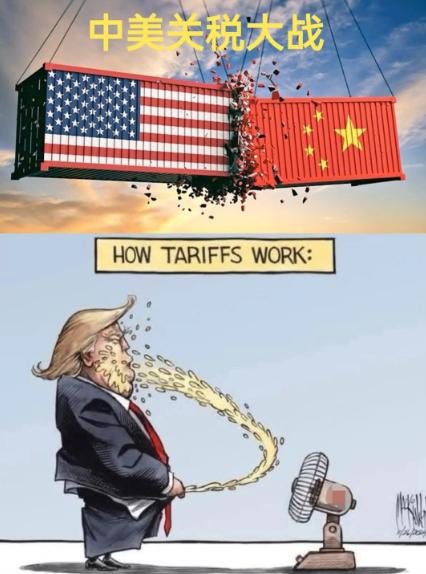

自从中国对美国船只进行收取特别港务费以来,从美国到中国的货物到中国港口的美国船只,为了逃避停靠特别港务费,他们有了新办法。真是上有政策,下有对策。 这一切的由头得从美国先挑的事说起,2025 年 4 月美国拿海事和造船业开刀,宣布对中国相关船舶加征港口费,中国这边直接对等反制,10 月 14 日起正式收取特别港务费,标准还按年份阶梯上涨,2025 年每净吨 400 元,到 2028 年要涨到 1120 元,同一艘船一年最多收 5 次,这笔钱对大吨位船舶来说可不是小数目。 诺唯真旗下的里维埃拉号邮轮就是第一个摆上台面的例子,这艘船从洛杉矶出发时满心欢喜要靠上海港,船上两千多游客多半冲着外滩夜景和迪士尼乐园来的,结果眼看要进东海了,财务那边一算账彻底慌了神。 里维埃拉号净吨位接近 2.9 万吨,按首年每净吨 400 元的标准,单次停靠就得交 1167 万元,要知道跨太平洋邮轮单航次净利润撑死也就两三千万,这一下就掏走快一半,等于白干大半个航程,诺唯真哪里舍得。 情急之下只能临时改道,掉头往釜山开,游客们盼了一路的上海行程硬生生变成了韩国港口半日游,估计不少人心里都在骂娘,但邮轮公司也没办法,两害相权取其轻,丢游客体验总比亏到姥姥家强。 其实里维埃拉号还算反应快的,早在政策生效第三天,美森航运的 “曼努凯” 号集装箱货轮就已经尝过苦头了。这艘船 10 月 13 日抵宁波港,刚好赶在 14 日政策生效当天卸货,直接被收了 446 万元,这个数字可不是瞎编的,业内根据它的吨位和营运背景一核对就对上了,算是新规落地后第一个 “倒霉蛋”。 有了这个先例,货运公司比邮轮更紧张,毕竟他们跑的航次更密集,一年下来光港务费就得是笔天文数字。 很快货运巨头们就想出了改道中转的办法,丹麦马士基和德国赫伯罗特这两家世界级航运公司动作最快,直接把挂美国旗的船都绕开了中国港口。 赫伯罗特一艘集装箱船原定靠宁波港,临时改去釜山,马士基更彻底,原本经宁波进出的货物全拉去釜山卸,再通过其他航线转运过来,哪怕多一道手续多花点中转费,也比交特别港务费划算。 有人算过一笔账,一艘 20 万吨的散货船要是直接靠中国港口,单次得交 8000 万元,而转道釜山的中转成本顶多几百万,这笔账谁都会算。 更绝的是玩起了股权和人事的 “障眼法”,直接从根上规避收费门槛。政策里写得明明白白,美国资本直接或间接持股 25% 以上的船都得交费,于是美国上市的 Okeanis Eco Tankers 连夜让两名美国董事辞职,香港上市的太平洋航运也跟着让非执行董事张日奇离任,公告里只说 “为降低潜在限制”,谁都知道这是在剥离美国元素。 这种操作虽然隐蔽,但效果立竿见影,只要股权和董事会里没了 “美国痕迹”,就算船还是那条船,也能逃过收费名单,不得不说资本家玩起规则来真是一套一套的。 这些避费招数看着聪明,其实都是被逼出来的,没人愿意放着中国市场不做。要知道中国邮轮市场每年有超 300 万人次的客源,是亚洲核心,诺唯真改道釜山后,中资的 “鼓浪屿号” 立马接手了上海航线,欧洲公司也跟着抢份额,等于把肥肉拱手让人。 货运公司更头疼,中国港口的吞吐量和效率全球顶尖,转道釜山不仅耽误时间,还得承担货物损耗风险,要是遇上旺季,釜山港的泊位都得排队,反而得不偿失。 但没办法,谁让特别港务费涨得太狠呢,从 400 元到 1120 元只用三年时间,等于每年涨三成多。而且政策卡得很死,只有中国建造的船、进船厂修理的空船能豁免,美国本土造船业早就萎缩得只剩 7 家船厂,还依赖中国零部件,根本造不出能豁免的船,只能眼睁睁看着成本涨上去。这种情况下,改道、换股权这些 “下有对策”,与其说是聪明,不如说是被逼出来的无奈之举。 现在行业里都在观望,要是美国不松口,明年 4 月 17 日收费涨到 640 元 / 净吨,估计会有更多公司跟风避费。有人已经在猜接下来会不会有公司干脆把船籍换成第三国,或者把美国股权拆分成多个小份额,总之上有政策就总有下有对策,这场港务费博弈,看样子还得继续下去。