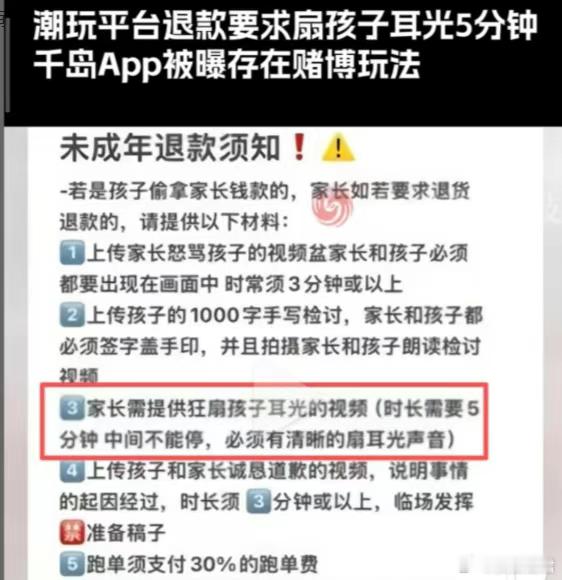

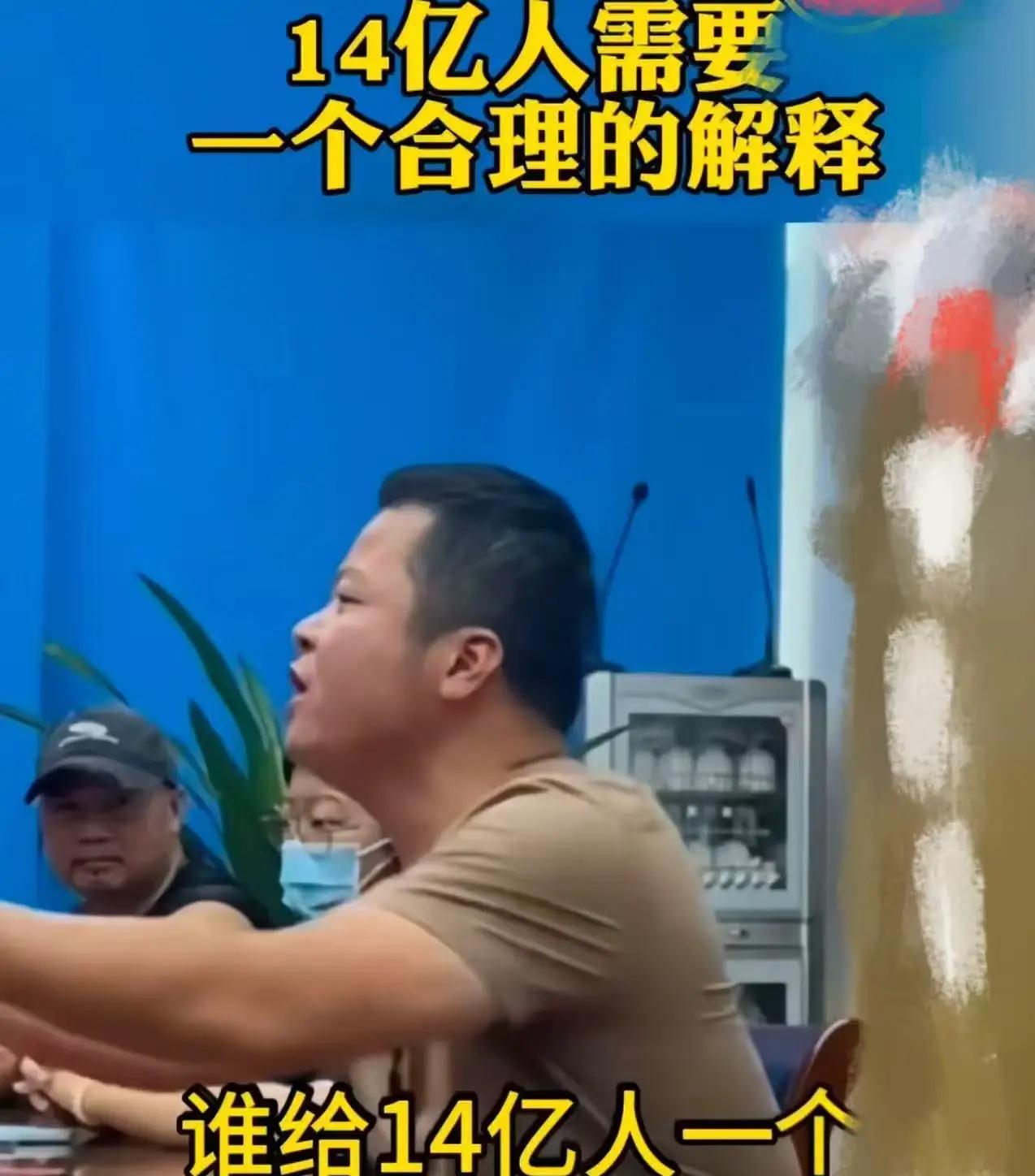

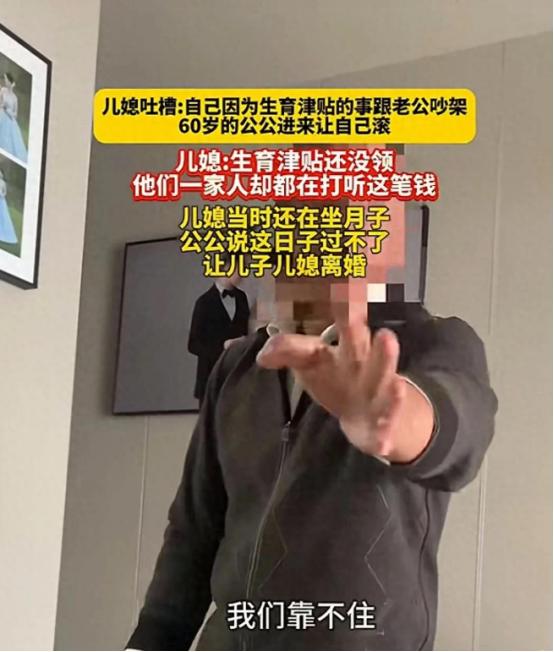

谁给14亿人一个解释?男子掷地有声地发出质问:“普通老百姓买机票车票需要实名认证,买电话卡更需要实名认证,我就想问问各大运营商,电信诈骗的虚拟号码为什么就查不到他们的实名呢?谁能给14亿人一个合理的解释?” 那句掷地有声的质问,相信很多人都感同身受:“我的所有信息都实名了,为什么被骗的还是我?” 这不仅仅是一句抱怨,它戳到了一个巨大而诡异的悖论。我们每个人,都被嵌入了一套覆盖14亿人的数字身份系统,本以为能换来安全,结果却让人寒心。 问题不在于系统本身,而是它在现实中扭曲成了一副单向的枷锁。它极其成功地将普通人的一举一动都变得透明可追溯,但对于那些真正需要被锁住的人,这套系统却好像开了个后门。 对绝大多数人而言,这套实名体系就像一张无孔不入的 “规训之网”,悄然渗透在生活的各个角落,让人难以脱离其约束。 想坐趟高铁、搭个长途车?刷身份证。网购买点东西、甚至只是买盒药?绑定支付工具,实名。想着去看场演唱会乐一乐?不好意思,当下的入场要求很明确,必须进行人脸识别才能入场。连打个电话,从2013年起,号码就牢牢跟你捆绑在一起,工信部2016年还搞过一次声势浩大的补登记运动。 我们老老实实地交出了个人数据,为的就是换一个心安。 可当骗子的电话打来,不仅能精准报出你的个人信息,用的还是一个本地号码时,那种安全感瞬间崩塌。他们就像披着一件“隐身斗篷”,自由地穿行在这张大网的监控死角里。 这件神奇的“斗篷”可不是凭空出现的,它的背后,是一条高度成熟、分工明确的黑色产业链。这条流水线的作用很直接,就是专门批量生产 “查无此人” 的匿名身份,让这些虚假身份能绕过正常的身份核查。 它的源头,就出在那些虚拟运营商身上。 不同于三大基础运营商线下办卡时层层严格的审核,全国上百家虚拟运营商,在审核环节上成了可钻空子的薄弱点。有些平台的线上审核流程形同虚设,这就给了犯罪分子可乘之机,大量虚拟号码从这里流出。 号码有了,接下来就是给它套上一个“合法”的实名外衣。手段五花八门。他们会用“App充场”之类的虚假兼职,骗取普通人的身份信息和人脸数据,然后转手就批量注册虚拟号。 一个上海市民就这么稀里糊涂地,名下被注册了28个号码。更高级的,直接用AI合成人脸,连机器审核都能骗过去。 最可怕的是,实施精准诈骗的“弹药”,很多时候竟来自内部。部分运营商的员工或代理商为了蝇头小利,把用户的电话和身份信息打包出售。甚至有内部员工胆大包天,直接搭建“后门”系统,在几个月内就给几百万个违规账号开了绿灯。 这条产业链从号码供给、身份伪造到数据赋能,形成了一个完美的闭环。警察顺着线索查到的那个“实名”,结果往往是另一个被蒙在鼓里的受害者,真正的罪犯早已消失在网络的迷雾里。 监管为什么总是慢半拍?问题的核心在于,目前采取的打击方式,和当下犯罪呈现出的形态完全对不上,根本无法精准遏制违法行为。 我们的监管逻辑,更多是堵在“注册”这个静态的节点上,要求那一刻的身份必须是真的。但犯罪行为是高度动态的。骗子用VOIP技术,把声音变成网络数据,可以秒换号码、秒销号,你刚记录下的号码,下一秒就成了空号。 更头疼的是,犯罪团伙基本都在境外操控,通过服务器生成看着像国内的号码。这种跨国作案让执法变得极其困难。一个跨境调查取证的流程走下来,耗时耗力,黄花菜都凉了,骗子早就换了无数个窝。 说到底,违法成本太低了。对于违规的虚拟运营商,处罚往往不痛不癢;但反过来,执法部门要去分析复杂的电子证据、梳理跨国犯罪网络,成本高得惊人。这种倒挂的局面,让犯罪分子有恃无恐。 所以,公众要的那个“解释”,其实是对一个更公平、更有效安全体系的呼唤。问题不在于实名制错了,而在于一个单向管控的系统,在面对一个网络化、跨国界的犯罪生态时,显得如此脆弱。 未来的出路,必须是多维度的。 一方面要狠狠地压实虚拟运营商的责任,让罚款真正让他们感到肉疼;另一方面,技术监管也得升级,学会识别那些AI伪造的假人。当然,最根本的,还是得深化国际执法协作。 真正的安全感,不是把守法公民管得滴水不漏,而是建立一个能有效震慑犯罪的平衡系统,让那副数字镣铐,能精准地锁在它该锁住的人身上。 信源:虚拟号帮电诈集团隐身?电信运营商“流汗又流泪”自证:不是我干的!媒体:IT时报 2025-01-20 17:40